寺田晋一郎助教(東大大学院医学系研究科)、松崎政紀教授(同研究科)らの研究グループは、入力の種類が複数考えられる前頭葉における神経活動が、具体的な一つの運動として変換されて出力される過程の詳細を明らかにした。運動の習熟度に応じて伝達する情報の具体性が変化する脳の部分があることを発見。高性能な人工知能アルゴリズムの開発や、運動疾患の病態解明への貢献が期待される。成果は現地時間10月18日付の米国科学誌『Cell Reports』オンライン版で公開された。

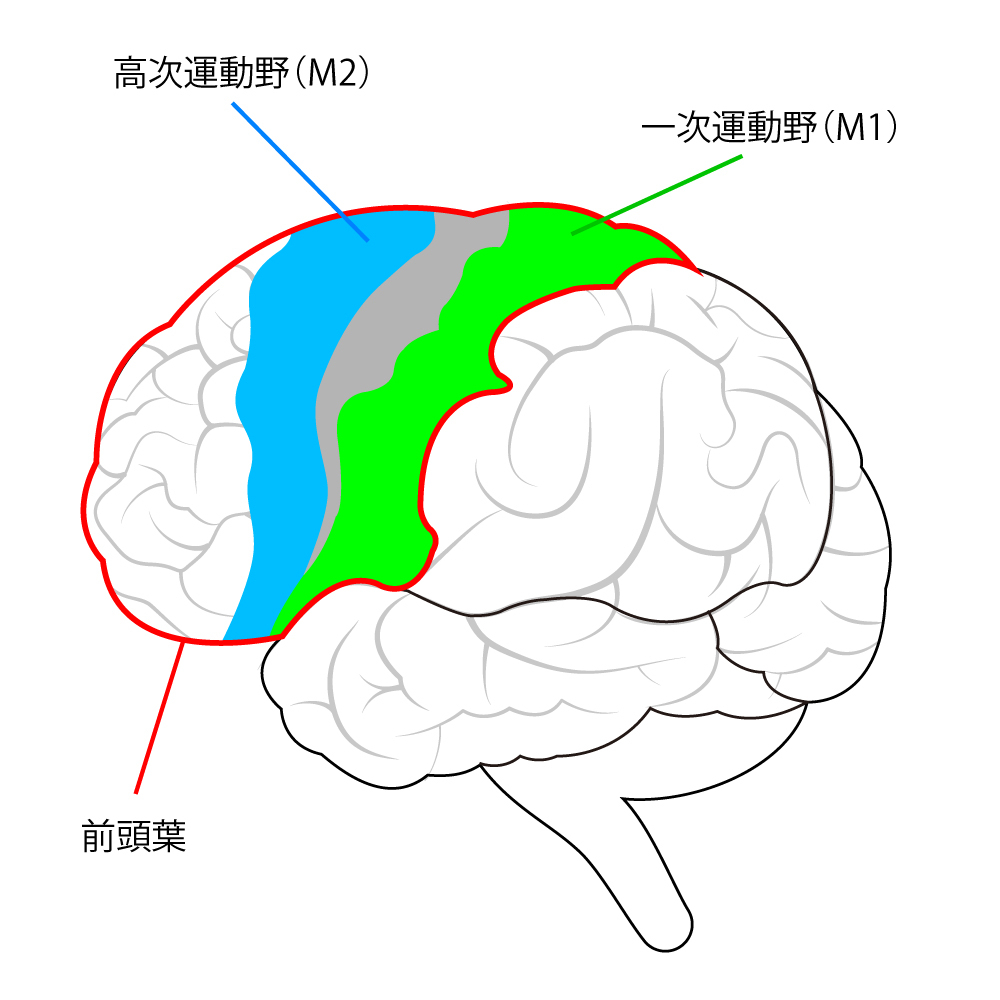

前頭葉はヒトの運動を含むさまざまなものを制御する大脳新皮質の領域。前頭葉で前方から後方に向けて情報が処理され、抽象的な内容から具体的な動作へと変化する。このとき、高次運動野(M2)と一次運動野(M1)(図1)では異なる活動が行われていることは以前から知られていたが、領野間で情報が変換され、活動が収束する仕組みの詳細については不明だった。

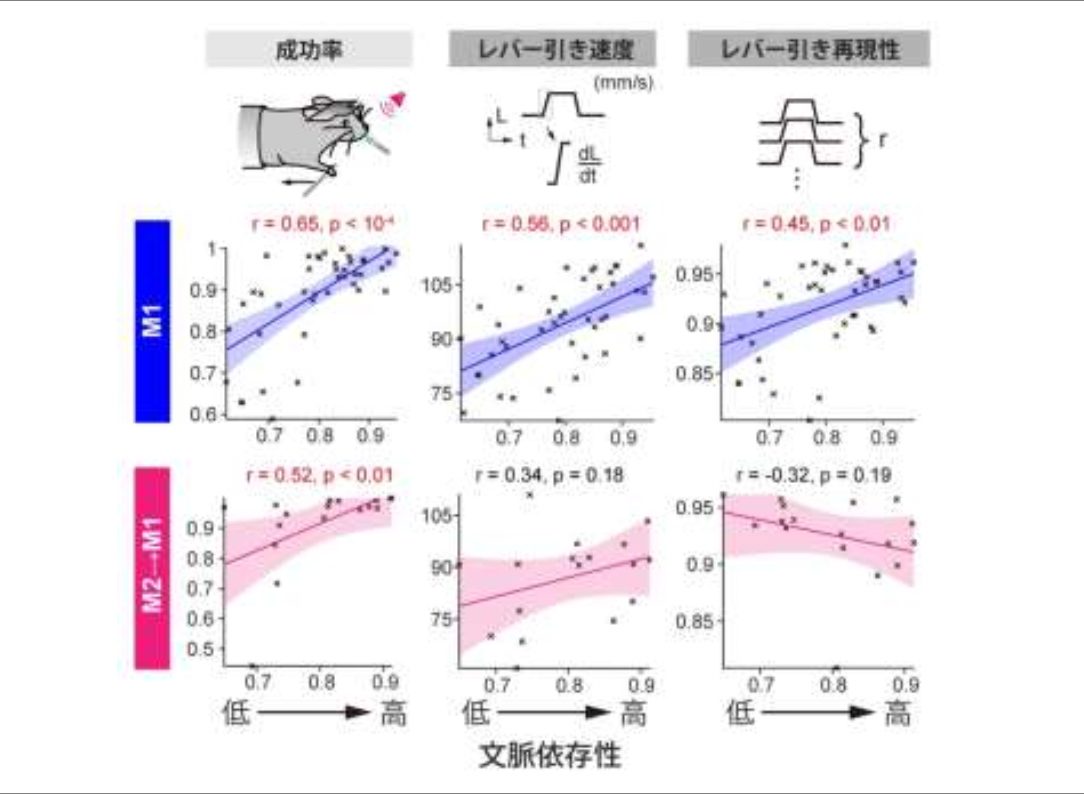

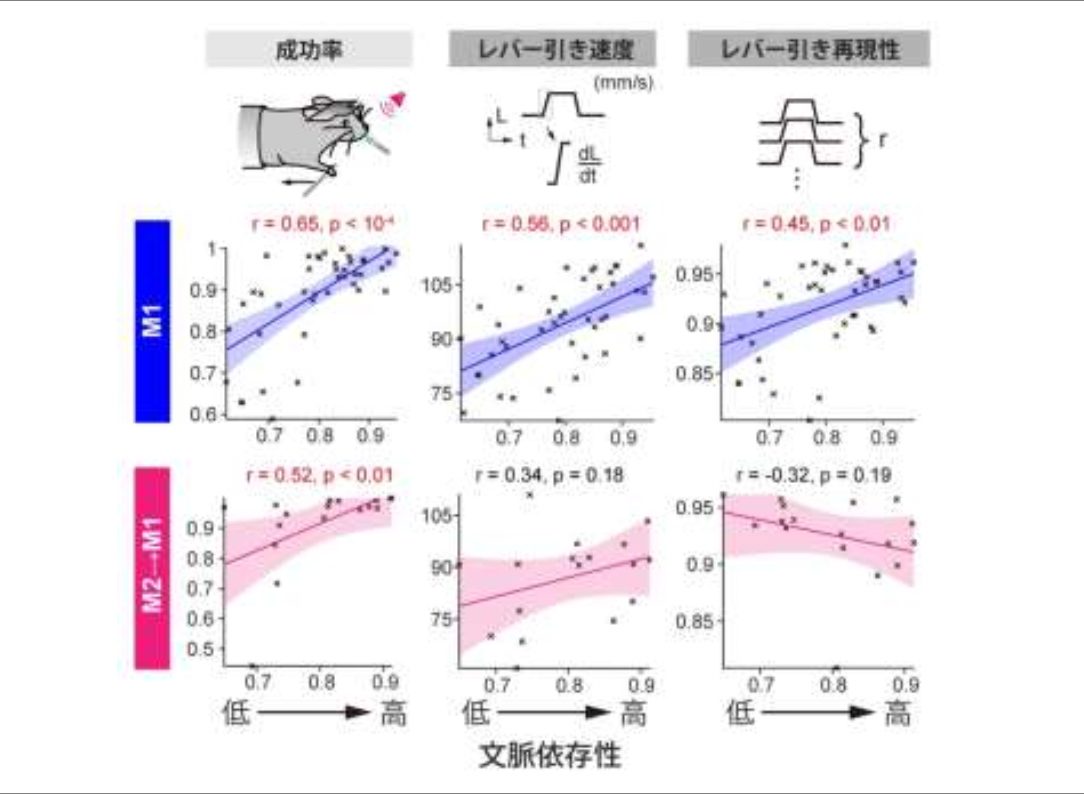

生物には、自発的に始まる「内発性」の運動と、感覚刺激の受容が起点となる「外発性」の運動がある。研究グループは、マウスに運動課題を振り分け、内発性、外発性の運動それぞれへのM2とM1の関与を調査。M2とM1で内発性と外発性の差異に応じて起こる神経活動を確認した。運動野などの各部分が持つ内発性か外発性かという情報がどれだけ含まれているかを「文脈依存性」として、機械学習を用いたデコーディング解析(神経の活動パターンから、脳活動に表現されている情報を解析する手法)で定量化。その結果、M2浅層部は常に高い文脈依存性を示すが、M2からM1に情報を伝達する経路(M1投射M2軸索)や、M1浅層部の細胞の文脈依存性は実験日間や個体間で異なることが確認された(図2)。

続いて文脈入力と運動出力の関係について調べると、文脈依存性が高くなるにつれて、課された運動の成功率が上昇することが分かった。特に、M1浅層部での文脈依存性が増すと、試行ごとの運動の安定性などが高まり運動を巧みにこなせるようになっていた。M1浅層部で文脈情報と運動情報の両方を高く持つ細胞が増加しており、文脈依存性と運動巧緻性が連動して高まったと考えられる。同時に観測したM2浅層部の細胞の情報表現は大きく変化しておらず、その下流のM1で細胞群の再編成が行われ、運動能力が向上した可能性が示唆された(図3)。

今回の発見は大脳皮質の情報処理の適応力の高さを示している。今後さらなる研究により脳を模倣した高性能な人工知能アルゴリズム開発に寄与する可能性がある。自発的には困難だが外的な刺激に応じて比較的容易に運動を開始できる、パーキンソン病の理解にも重要で、新たな治療方法の開発も期待される。

【記事修正】

11月6日15時17分、1段落目1文目「出力が複数考えられる」を「入力の種類が複数考えられる」に、4段落目2文目「連動して文脈依存性と運動巧緻性が高まった」を「文脈依存性と運動巧緻性が連動して高まった」に修正する変更を行いました。いずれも誤読の可能性がある表現だったため、お詫びして訂正いたします。