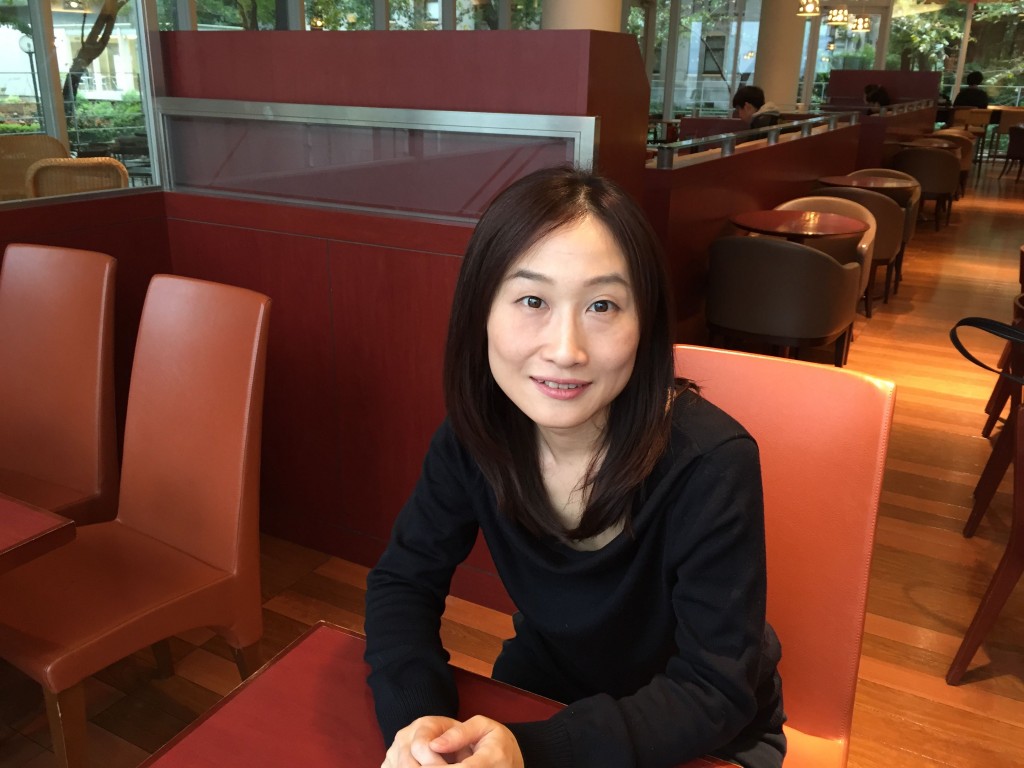

『世界の中心で愛を叫ぶ』『JIN—仁—』『ごちそうさん』『天皇の料理番』など数々のヒットドラマを生み出してきた脚本家の森下佳子さん。

東京大学文学部のOGでもあり、TBSドラマ『わたしを離さないで』や来年度NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』の脚本も手がけるなど、日本中が注目している脚本家だ。前編の今回は森下さんにストーリーが生み出される過程や面白さについて伺った。

――そもそも、森下さんはどのように脚本家としてデビューされたのでしょうか?

大学卒業後、会社勤めをしながらシナリオスクールに通っていました。そして日テレに所属していた先輩に下働きをさせてもらうように頼んで、ドラマのプロットライターをしていたんです。

そこで『平成夫婦茶碗』という貧乏だけど感動するドラマを作りたいから、フジテレビの連続ドラマ『北の国から』を4人で手分けして見て、どこのシーンでなぜ泣いたか分析をしてこいと言われてやってたんですよ。すると本来脚本を担当するはずだった脚本家の遊川和彦さんが「みんなこんなに頑張ってるんだから、誰か一人ぐらいにやらせてみようよ!」って仰って、コンペをやったんです。そしてめでたく選んでいただきました。

――そうなんですね。『平成夫婦茶碗』もそうですけど、原作がない場合はどのように脚本を作るのですか?

プロデューサーと脚本家が協力して作ります。『平成夫婦茶碗』の場合はプロデューサーの一人である遊川さんが司令塔となって、「大家族です」とか「ラーメン屋です」とか言うんですよ。それに合わせてみんなでネタを考えるやり方でした。

例えば一昨年手がけたNHKの連続テレビ小説『ごちそうさん』。このドラマは大正から昭和にかけての女性の生き方を料理を中心に描いた作品なんですが、まず「『食べる』ということに関してどれだけのことが伝えられるか」というコンセプトをプロデューサーと一緒に決めました。そしてプロデューサーと2人でコンセプトに沿ったリサーチをします。NHKの資料室や、国会図書館の資料など様々な手段を使って調べました。

昔、大きな家は使用人を雇って家事を回していたのですが、これは特別なことではなくて、そうしないと家事が終わらない時代だったんです。奥さん一人ではできないし、使用人もお勤めすることで自分もその家で食べて暮らせる。だからみんなで集まってやっていた。しかしこれがガスの登場で圧倒的に家事が時短できるようになり、おかげで核家族が出来たり会社勤めの女性というものも登場してきた。じゃあ家事を一人でやろうという女性、専業主婦が登場して、今でいう栗原はるみさんのような創作料理家の走りも出てきた時代だったんです。彼女らが教育を受けて、外国の料理も勉強するようになり家庭料理の幅が広がっていったんですね。

こうした内容が雑誌や書籍といった資料になって残っているので、複数のモデルからドラマの主人公像を生み出し、書く。戦争などの時代背景も含めて、全体像が見えてくる。見えてきたらどういう風に面白おかしくやっていこうかと考えていく、という過程です。だから何にもないところからぼやぁっと出てくるわけではないんですよ。

――なるほど。お話を作る際に、ご自分の経験も生かされてきたりするのですか?

自分の体験や思考回路はどうしても出ちゃうとこはありますね。特に主人公だと。ストーリーを作る上で共感って絶対必要な作業なんですよ。その共感の元は自分以外にはあり得ないので、自分の気持ちとか経験とか考え方などが登場人物のそれに自ずと映し出されることもありますね。

――そうして作られた脚本は撮影現場では監督によって1つの映像作品に仕上げられていきます。三谷幸喜さんや宮藤官九郎さんなど、脚本と監督を同時になされる人もいらっしゃいますが、森下さんは監督として映像化までやりたいと思われないのですか?

現場はいろんなひとの解釈がぶつかりすぎて、とても自分に仕切れるとは思わないのでやりたくないです(笑)。紙の上の登場人物でさえも衝突する中で、それが現実世界になったら照明さんや美術さん、役者さんの意見も取り入れて精査していかなくちゃいけない。紙の上の人間は文句を言わないからいいけど…。私には絶対に無理(笑)。

それから三谷さんや宮藤さんなど脚本を書ける人が監督をやるときは大体どちらもやることが多いですけど、実際は別々の人がやることのほうが多いですね。なぜ違うかというと、映像を撮れる人が、ストーリーとして説明がうまいとは限らないからなんです。映像ではこう切り取ったらいいと考えるのと、話を筋立てて届けるというのは多分頭の使う部分が違う作業なんですよ、だから分業するんじゃないですかね。

――では、脚本を書いているときにご自身の脳内で映像化された絵は出来上がっているものなのですか?出来ている絵と映像が合わないときはどのように思われるのでしょうか?

脳内で絵ができている時とできていない時の両方ありますね。自分で思い描いていた絵と違う風に出来上がると、フラストレーションが溜まる時もあれば、自分の想像を良い意味で超えていてかなわないなあ!と思うこともあります。でもドラマをつくるときは皆良かれと思っていろんなことをやっているので、自分の考えと違うときがあるかもしれないですが、腹が立つということはほとんどないです。自分が正しいとは限らないし。そういうところが皆で1つのお話を作る醍醐味なのではないでしょうか。

――脚本家は万人にうけるものを書くのが仕事なのでしょうか?それとも自分が書きたいものを書くのが仕事でしょうか?

書きたいものがたくさんの人にうけるという幸せなことが起こればいいなとは思いますね。でもうけるものを書くのも正義だと思う。「うける=みんなに喜んでもらえる」、ですよね。みんなに喜んでもらえなくて良いんだったら、じゃあ何でエンタメをやるの?っていう根源的な疑問にぶつかってしまいますよね。作品を通して笑ってほしいし泣いてほしいし。うけることを放棄してしまうとアイデンティティが崩れてしまう気がしますね。喜んでもらえてなんぼなところがエンタメにはあります。いつもうまくいくとは限らないけど、気持ちとして捨ててはいけないなと思います。

――脚本の世界は人が足りていないとお聞きしました。

正確に言うと、仕事ができる人が足りていないです。特殊な能力がある人ということではなく、起承転結をつけてものを伝える文章が書ける、締切を守れる、下調べをやれと言われたとき下調べをちゃんとやってこられる、そういった基本的なことがしっかりできる人です。最初のうちは思い通りにならないことも多いし、傷つく事も多いのでやめちゃう人が多いんですよ…。だから、興味があってやりぬく自信がある方は是非この世界に入ってきてほしいです。

――ありがとうございました!

(取材・文 新多可奈子)