ボイスメッセージのおかげで「スマホは簡単」

中国からの旅行者が、上の絵のように、スマホを横に持って何やら話しかけていることがある。もし見かけたら、よく観察してほしい。私たちがLINEやMessengerでテキストを送り合うように、彼らはボイスメッセージを送り合っている!

私は、中国では一般的なこのやり方が不思議で仕方なかった。テキストを打つのに比べて手間が省けるから、ボイスメッセージなのか?電話で話すほうがもっと時間が省けるだろう。それでは、電話代が高いのか?でも最近のメッセンジャーアプリには、無料の通話機能がついている。なぜ、中途半端に手間のかかるボイスメッセージのやり取りが、これほど普及しているのか?

深圳に向かう長距離列車の中で、隣の寝台のおばさんとお喋りしていたときのこと。「若いの、どこから来たのかい?ええ、日本?なんで言葉ができるんだい?」といつもの流れになったとき、おばさんのスマホに息子さんから着信があり、例のボイスメッセージのやり取りが始まった。ここぞとばかり、ずっと気になっていたことを聞いてみた。

「どうしてテキストや電話じゃなくて、ボイスメッセージをやり取りしてるんですか?」

おばさんの答えは予想外だった。

「字を打たなくていいからさ。わしは字は読めるが書けない、ましてやピンインなんて知らないんだ」

ピンインとは、中国語のローマ字表記法である。スマホやPCの漢字入力は、ピンインを知らなければ使えない。最近では手書き入力も充実してきたが、漢字が書けなければ同じことだ。どうりでボイスメッセージか電話なのだ。漢字もピンインも小学校で勉強する内容だが、50代だというおばさんの小さい頃は文化大革命期にあたる。十分に勉強できなかったのかもしれない。

「電話はあまり使わないんですか?」

「(ボイスメッセージは)電話より気軽だし、相手の都合を気にしなくていいじゃないか」おばさんはさらりと言った。

「この通り、スマホは簡単さ」と言いながら、おばさんは検索画面に何か呟いた。広東訛りが強かったが、うまく音声認識したようで、宮廷ドラマの動画が現れた。「最近はこれを見るのが楽しみでね」。

おばさんは漢字は書けないのに、音声入力のおかげで若者と同じようにスマホを使いこなしている!私は初めて音声入力を体験したとき、「おもしろい技術だな!でも、文字のほうが早く間違いなく入力できるから、あくまでもサブ的にしか使われないだろう」と思った。ところが世界には、文字入力を不得手とする人たちが大勢いるのだ。彼らにとっては音声こそメインの入力方法であり、音声を通して情報化社会の利益を享受している。

さらに考えれば、ピンインを知っている中国の若者もボイスメッセージを多用するのはなぜだろう?人間は有史以前から言葉を使ってきたが、文字の読み書きが普及したのは、世界の多くの国では近代になってから。実は言葉を聞き、話すほうがずっと慣れているのではないか。例えばAmazon Alexaのように、発話による直感的なやり取りは、私たちの身の回りにますます溢れるに違いない。

初めての博覧会「技術は見せ方が9割」

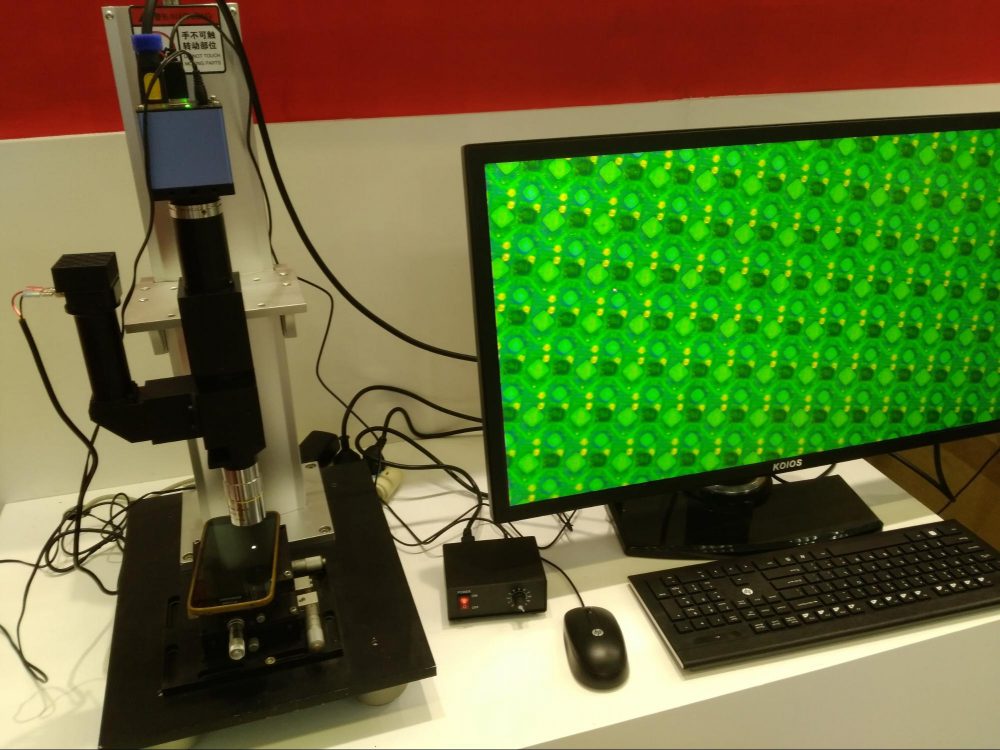

テクノロジーの都・深圳で、私は生まれて初めて博覧会(ショー、フェアともいう)に足を踏み入れた。博覧会は、企業や研究所が開発してきた技術を公開する場であり、深圳では毎日のように開催される。私が滞在した9月上旬は「中国光博会」が開催中だった。大学生が入っていいのか、とドキドキしたが、行ってみると一般向けの体験コーナーもあり、一日中楽しむことができた。

特にワクワクしたのは、赤外線カメラだ。ある中国企業が、スマホに後付けできる超小型赤外線カメラを公開していて、体験させてもらった。手元のパンフレットを試しにカメラで見てみると、大部分は青いのに、今まで触っていたところだけ真っ赤だ!見えないものが見えるなんてワクワクする。この赤外線カメラ、ニッチな技術と思われるかもしれないが、防犯から体温検査まで、応用は驚くほど幅広い。

他にも私がワクワクした技術を紹介し続けたいが、読者の皆様にとってより有益なのは、次の2枚の写真を見比べてもらうことだろう。

上の写真のブースは人だかりができている。あの赤外線カメラのブースだ。真ん中の体験コーナーで、来客が遊んでいる。その様子を別の赤外線カメラで撮ってスクリーンに映し出している。「あなたも遊んでいきませんか?」と誘われているように感じ、思わず立ち止まる人が多い。ポスターもシンプルで、来客の好奇心を削ぐような余計な説明ボードはない。ブースの隅では、企業の担当者がひっきりなしに商談している。

対照的なのが、下の写真のブースである。体験コーナーがなく、説明ボードも細かすぎて分かりにくい。企業の担当者はあまりに手持ち無沙汰で、スマホをいじる始末だ。

上下の企業の、博覧会で得られる成果の差は歴然としている。博覧会に出展していた日本企業の多くは、残念ながら下の写真に近かったが、浜松ホトニクスのように、測距センサの体験コーナーで来客を魅了している企業もあった。「技術は見せ方が9割」と分かっただけでも、博覧会に行った甲斐があったと思う。

深圳人が驚くほどのスピードで変わる深圳

深圳には私に会ってくれる人がいた。深圳大学の学生、宝怡(バオイー)、星彤(シントン)、芮滔(ルイタオ)である。三人は著名な日本語スピーチコンテストで入賞し、副賞として日本に研修旅行にやってきた。プログラムの一つに東大生との交流があった。私はそこで三人と知り合った。

「夏休みに深圳に行く。とくに新しいテクノロジーが見られる場所に行きたい!」

「深圳人の私たちが案内するから、任せて!」

三人と待ち合わせたのは华强北(ファーチァンベイ)。ビルというビルに電子機器販売店がひしめき合う、世界一大きな電気街だ。宝怡が懐かしそうに話し始めた。

「父は商売人で、ちょっと前までここで携帯販売店をやってた。高校生の頃までは、私もよく父の店に行って、入荷の手伝いをしてたの。だから华强北の街も隅々まで知ってるのよ」

「宝怡みたいに詳しい人に案内してもらえるなんて、ラッキーだよ」

「松藤は工学部なんだろ?ここは絶対ワクワクするぜ!」と芮滔が言った。

四人で华强北の巨大なビルに入っていくと、先ほどの博覧会では見なかったような、奇想天外なガジェットが沢山転がっていた。例えば、羽根にLEDライトがびっしり付いていて、くるくる回ると写真や動画が映る「扇風機テレビ」。ただのプラスチックの板に見えるが、叩くとドラムの音が鳴り、叩く場所によって音の高さを変えることができる「ドラムボード」。ずば抜けて変てこだったのは「55度降温杯」という名前の水筒だ。「特殊な」冷媒が入っており、沸騰した熱湯を注ぐと、「中国人が最もちょうどよいと感じる」55度付近まで1分で冷めるという。本当にそんな性能があるのかは疑問だが、一瞬で55度のお湯を用意するというぶっ飛んだアイデアにしびれてしまった。

上の階にはデスクトップPCの店が並んでいて、ほとんどの商品に「装机」のシールが貼ってある。

「宝怡、あの装机ってどういう意味?」

「ああ、中古品のことね。あの店の人たちは、壊れたPCを安く買い取るの。壊れたって言っても、壊れているのはたいてい一か所でしょ?彼らは壊れていないパーツを取り出して、組み合わせるの。それが装机の意味よ」

「なるほど!見かけは新品と同じじゃん、うまいやり方だな」

さらに上の階に行くと、基板や回路素子やコネクタの店が増える。「下の階には製品、上の階には部品の店が多いでしょう?下の階のバックヤードでは試作品を作っていて、部品が必要ならすぐ上に買いに行けるようになってるの。」と宝怡が解説してくれた。

日本では华强北は活気ある電気街として紹介されがちだが、それが当てはまるのは一部の製品店だけ。多くの部品店では客の姿はまばらで、店というより倉庫に近い。

「お昼時なのに、上の階にはあまり客がいないんだね」

「卸売の店ばっかりだし、最近はネットで発注できるから、卸売商さえ来ないのよね」

「ねぇみんな、あの注文票見て!」と星彤が指さした。ある店の注文票が裏側から覗けるようになっていた。

【部品A 0.0001元 × 3000点 仕入額 0.3元】

0.0001元の値段など、初めて見た。深圳発の部品は、1個1個がこれくらいの安さだからこそ、世界中の電子機器を席巻しているのだろう。

宝怡は久しぶりに华强北を訪れて、以前からの変化に驚いたようだった。

「時代は変わったわ。前はこの並びは安い携帯電話を売る店ばかりだったのに、今はイヤホンとかタッチパネルとか、スマホの関連部品を扱う店に置き換わっちゃった。父は携帯販売店を畳んで飲食店を始めたんだけど、良い選択だったと思う」。

深圳人でさえ驚くほどのスピードで、深圳のトレンドは移り変わっていく。5年後には何が华强北を席巻しているだろう?

文・写真 松藤圭亮 (理Ⅰ・2年)

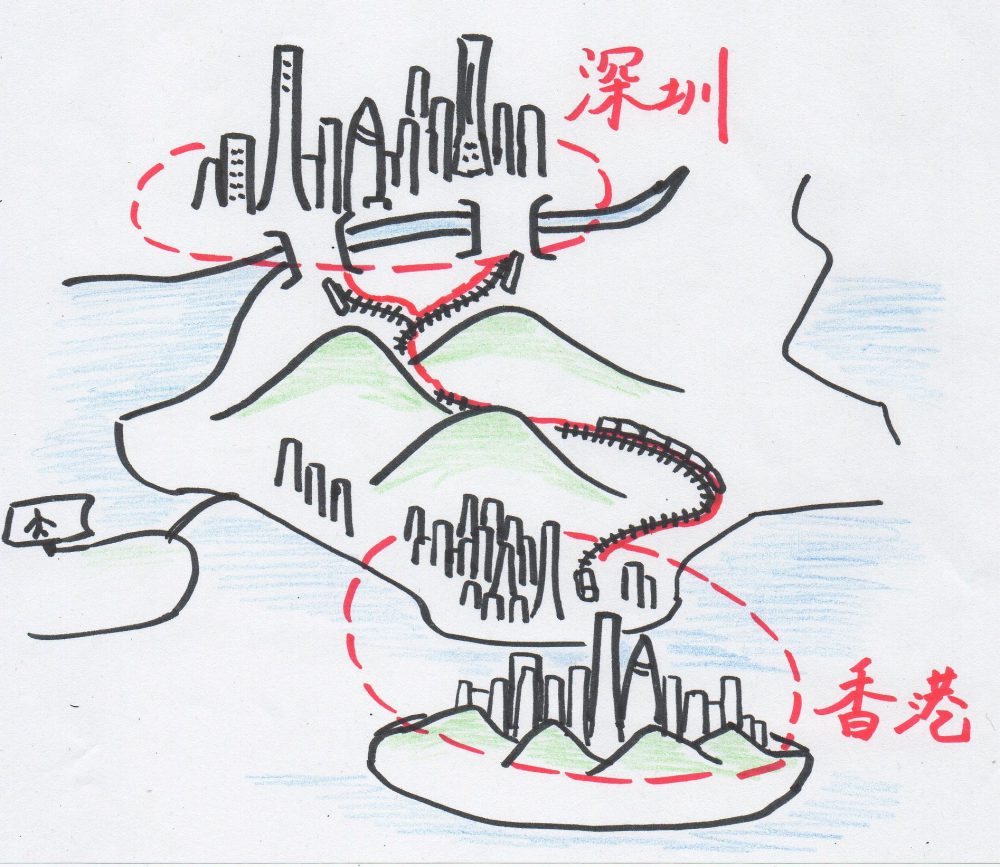

【閑話休題】深圳と香港の微妙な距離感

深圳から香港に足を延ばしてみた。97年に英国から返還された香港は、紛れもなく中華人民共和国の一部だが、大陸と香港との行き来には出境/入境検査が要る。すなわち、深圳と香港の境界、深圳河に架かる口岸(コウアン;検問所)をパスする必要がある。

口岸の赤い線を一歩踏み越えれば、簡体字から繁体字へ、標準語から広東語へ、人民元から香港ドルへと、鮮やかな変化が起きる。香港では簡体字も標準語も人民元も思った以上に通用せず、少々やりにくかった。ほんの短い間の滞在でも、香港人のアイデンティティの強さを感じずにはいられない。大陸の新聞の一面は、必ず習近平の事績で埋め尽くされている。一方、香港の新聞の一面は、経済や文化の話題が多いし、政治の話題もより客観的に書いている。

口岸から香港の中心部までは、電車で約1時間。夕方の時間帯には、大陸であまり見かけない背広姿のサラリーマンが多く乗っていた。物価・家賃の安い深圳に住み、香港の職場や学校に通う人たちを指して「潮汐人群」(チャオシーレンチュン;潮が満ち引きするように深圳と香港を往来する人々)と言うそうだ。

昨年9月に高铁が開通し、深圳と香港が14分で結ばれた。大陸と香港の隔壁が一つなくなったともいえる。人の行き来がますます増えるに従って、香港は「大陸化」していくのだろうか?あるいは、香港人のアイデンティティはむしろ強化されるのだろうか?

【19歳が見た中国(全7回)】