米国の選挙制度と司法がどのように米国の民主主義と関わってきたのか、トランプ次期大統領の考えと動向を踏まえて考える。現代米国政治を専門とする平松彩子准教授(東大大学院総合文化研究科)による論考だ。(寄稿)

2025年1月20日にアメリカ合衆国で新たな大統領が就任する。ドナルド・トランプは、20年の大統領選挙で敗れて以来、自らの負けを認めなかっただけではなく、州政府による票の集計に誤りがあったとの虚偽の主張を繰り返してきた。選挙結果を覆すために連邦議会議事堂を襲撃するよう支持者に仕向け、死傷者と服役囚を出すまでの事態となった4年前の暴動の首謀者が、今回は手続き上必要な票数を得て、権力の座に戻ることになった。

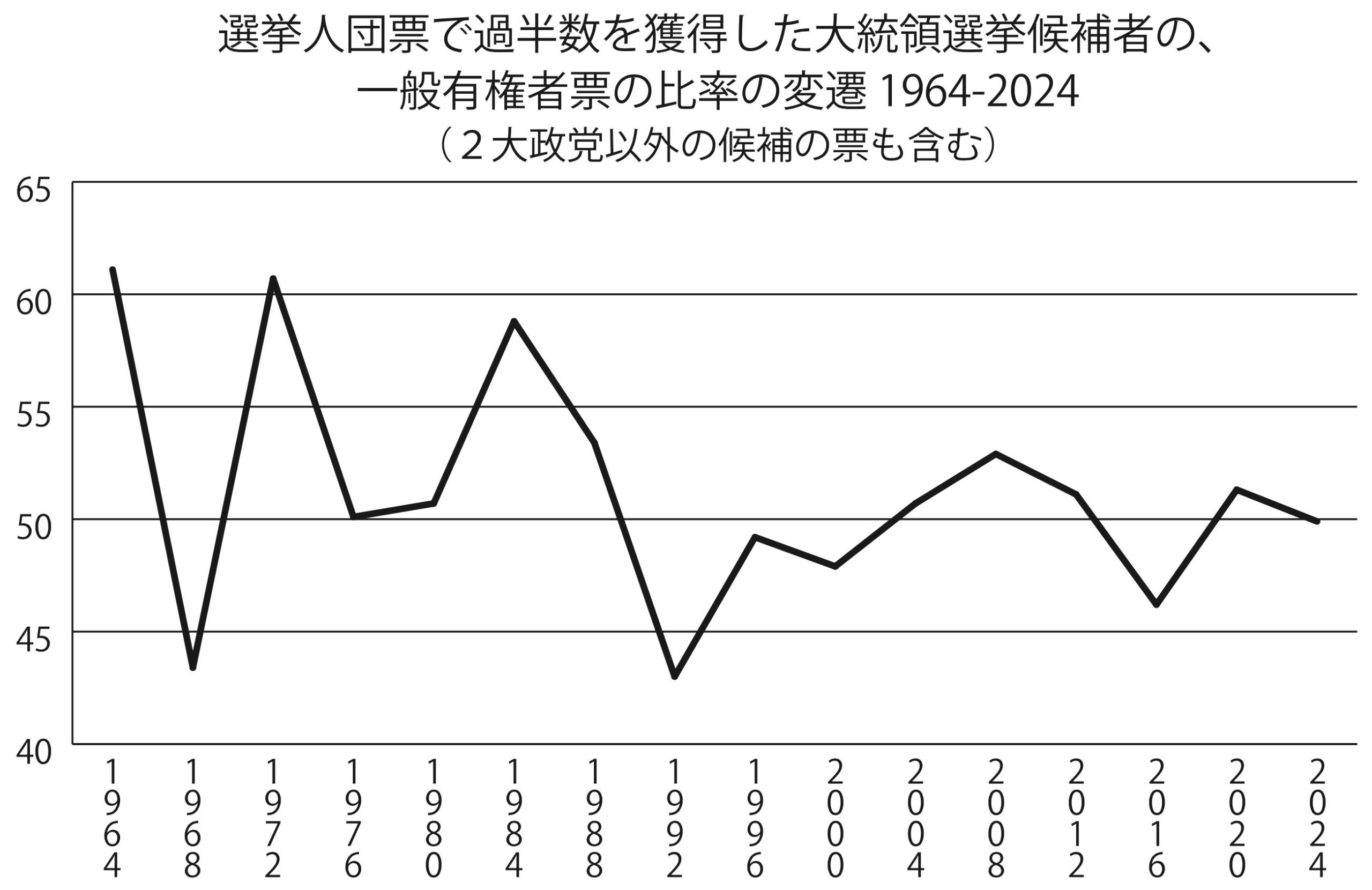

大統領選挙人団票という特異な制度が、建国当初からアメリカに存在することは周知の通りであろう。2024 年の選挙でトランプは選挙人団の312票を得て、民主党候補カマラ・ハリスの獲得した226票に大差を付けた。 しかし50州全てにおいて一般有権者が投じた票の集計が完了した現在、その割合はトランプ49.9%、ハリス 48.4%(残りの1.6%程度は第3政党などの候補が獲得)であったということが判明している。00年や16年のように選挙人団票と一般有権者票の最多数獲得者が異なる事態は起こらなかったが、それでも今回もトランプの獲得票は半数を下回っている。この結果は圧勝と呼べず、同じく一般有権者票で過半数に手が届かなかった1968年、あるいは90年代のアメリカ政治の混乱を想起させる(図)。今回、連邦上院では共和党が4州の選挙で取り戻し 100名中53議席を確保する多数勢力となったが、下院では前会期開始時より2人減の220議席(過半数は218)となった。採決にあたり共和党から3名でも離反者が出れば下院の過半数を維持できなくなるため、引き続き下院議長の選出や予算法案の審議は難航することが予想される。26年の中間選挙では、現職大統領の所属と異なる政党が議会多数を取り戻し、政権の任期半ばで分割政府となるという、過去の前例が繰り返される可能性が高い。

選挙中にトランプは「独裁者にはならないつもりだ、就任初日を除いては」と豪語した。ホワイトハウスに返 り咲いた暁には、自らに刃向かった政敵に対して必ず報復を果たすとの発言もこれまでに幾度も繰り返してい る。敵対勢力として名指しされるのは、第1期政権中に自身の弾劾捜査を支持した共和党議員や、ジョー・バイデンをはじめとする民主党の政治家、あるいは報道ジャーナリストや政治活動家などである。当選が確実になってからの過去2カ月間には、新政権の閣僚や政治任用職の人事、特に司法省や連邦捜査局(FBI)の長官に、大統領に忠誠心を誓う人物を据えようと企図していることが報道されている。

しかし実際のところアメリカの統治構造の制度は、トランプが願うほどには単純にはできていない。FBIが政敵を捜査、収監するには、裁判所の令状が発行されなければならない。暴動の鎮圧を理由に国内で州兵を動員するにしても、州に対する派兵は州知事や地方政府との協力なしには行えない。アメリカの統治制度は、複数の主体が権力を分有するように設計されており、大統領の単独行動や一方的な宣言ではできることには限度がつきまとう。新政権の人事が上院で承認審議される際には、この点を閣僚の候補者当人がどこまで理解しているか、憲法解釈や倫理規範が議論の焦点となるだろう。

同様の理由で、民主主義体制の要であるアメリカ市民の投票権に関して、トランプ大統領が公的な権限や政策 を通じてできることは実はほとんどない。去年7月末にキリスト教保守派の集会で「お願いですから投票に行っ てください。そうすればもうこれ以上投票に行かなくても良くなるでしょう、4年後には悪事が正されてもう投 票する必要はなくなるのですから」とトランプが口走って以来、4年後の大統領選挙を実施させないよう試みる 可能性を示唆しているのかもしれないと憶測を呼んでいる。しかし仮に大統領がそのようなことを思いついたと しても、合衆国憲法の規定で、連邦選挙を実施運営する主体は州政府であると定められている。州政府が選挙人 資格を審査し、有権者登録を実施し、選挙を開催する限りにおいては、トランプが何を言おうが、制度運営上の 問題にはなりようがない。

今からおよそ12年以上前までは、事情は少し異なっていた。1965年投票権法には、主に南部地域の州が選挙法を改正する際に、連邦司法省の事前審査を受けなければならないという規定が存在していた。多くの南部州では 20世紀の半ばまで、黒人市民が投票できないように政治過程から排除する体制をとっていた。公民権運動の高まりに伴い、選挙における人種差別を未然に防止することを目的として、連邦政府による州選挙法の事前審査が同法に導入されたのであった。しかしその約半世紀後の2013年、シェルビー対ホルダーという合衆国最高裁判所の判決において、この事前審査制度が依拠していた同法の適用基準がもはや時世に合っておらず違憲であるという審判が下されると、投票権法は実質的に形骸化することになった。現在では、司法省が州の有権者資格審査や選挙運営に関して、行政判断を下せる領域は残されていない。

シェルビー判決以後、特に南部や中西部、山岳部など共和党が優勢の地域の州で、有権者登録や投票の際に、 本人の市民権を確認をするための公的証明書の提示を求める法律が導入された。この証明書の提示の義務化は、 貧困層の多い人種・エスニックマイノリティー、あるいは進学や就職のため転居することの多い若年層が、投票 に行くことを難しくしてしまうと、民主党とリベラル派はこれまでに非難してきた。もし公的証明書の提示の義 務化が特定の集団を再び政治参加から排除するように運用されるのであれば問題であるが、手続きが厳格化され ることにより逆にトランプと支持者が過去4年間で吹聴してきた「盗まれた選挙」説を払拭することも可能なはずである。さらに投票権の侵害を受けたとする個人が、連邦裁判所に提訴することはシェルビー判決後も可能だ。

2013年の段階では、自らに不利な選挙結果を否定したり、参政権の制限を訴えるような大統領が誕生することはいまだ想像し難かった。それが現実となったいま、司法省が州政府の選挙運営にもはや介入できないこと、また行政府ではなく裁判所を通じた救済が可能であることは、アメリカン・デモクラシーを辛うじて延命装置に繋(つな)ぎ止める役割を果たしていると考えられる。このか細いチューブが、SNS上で拡散されるさまざまな偽情報やハラスメントの圧力にどの程度耐えられるのか、あるいは敗北を喫した民主党が次の4年間でどのように再生を図るのかは、今後も考え続けるに値するテーマである。

平松彩子(ひらまつ・あやこ)准教授

(東京大学大学院総合文化研究科付属グローバル地域研究機構アメリカ太平洋地域研究センター)

16年米ジョンズホプキンス大学博士課程修了。Ph.D.(政治学)。南山大学講師を経て、21年より現職。