東日本大震災以降、地震という現象を理解するため、また同じ被害を繰り返さないために各分野で研究が進められてきた。5年の研究成果、これからの課題について3人の教員に話を聞いた。(取材・石沢成美)

地球化学:元素の性質理解し放射能汚染の広がりを追う

地震、津波に伴って起きた原発事故は未だ収束しておらず、健康被害を生み出す放射能汚染の不安は広がる。高橋嘉夫教授(理学系研究科)は、環境化学の観点から放射性物質が拡散する経路や蓄積する場所について研究している。

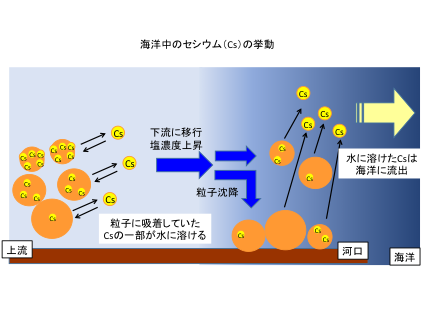

原発事故で放出されたセシウムは、粘土鉱物という層状の物質に取り込まれやすい。土と共に川から流れ出すため、分布を調べると急流の後の盆地や河口域に多く移動する。一方ストロンチウムは粘土鉱物から離れやすく、表層土から下方に移行し、地下水に流入する可能性もある。(図1)

放射性物質の中でもヨウ素は、人体に取り込まれると甲状腺がんを引き起こすといわれ、福島県で発症者が増えたという報告もある。だがヨウ素はすぐ安定な同位体に変化するため、現在は計測できない。有機物が少なく酸性度が高い土壌だと、ヨウ素が気化・再飛散する可能性がある。再飛散しやすい地域を判定、事故当時にどの程度吸入したか知ることが大切だ。

現在、高橋教授は海水中の放射性物質の動きを調査している。海底にたまるとヒラメなど海底の魚が汚染され、生態系に影響する。海水中の沈降粒子との結合、分解の様子を観測し、海底への堆積量の推定につなげたいと考えている。

水素の同位体で放射性元素であるトリチウムの処理も課題だ。トリチウムは海や川では通常の水素と区別しにくく、完全に除去する方法は見つかっていない。

原発周辺にも調査に訪れる高橋教授。「原発周辺は『イノシシの世界』で、家は住民が避難したときのまま。その光景をみると、軽率に『再稼働』なんて言えないと感じます」。技術的に除染が進んでも心理的不安は取り除かれるか、住民は戻ってくるか……。問題は依然山積みのままだ。

高橋 嘉夫(たかはし・よしお)教授 (理学系研究科)

97年理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。広島大学教授などを経て、14年より現職。専門は地球化学、環境化学、放射化学。

都市工学:衰退しつつある「まち」の復興へ

被災地に関する報道が少なくなった今も、震災前の暮らしに戻れない人がいる。東京大学社会連携講座「復興デザイン研究体」に所属する窪田亜矢特任教授は、岩手県大槌町で住民の話を聞きながら「復興まちづくり」を進めてきた。

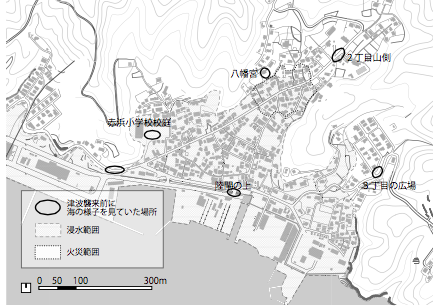

震災後、被災地住民の「避難の仕方を知りたい」という声から共同で調査を実施(図2)。三陸では津波の際、家族を迎えに行かず個別に逃げる「てんでんこ」という教訓が言い伝えられてきたたが、高齢化が進んだ今は1人での避難が困難な人が多い。時代に合った避難計画が求められている。

「津波の際は海に行くなと言われても、見に行って巻き込まれた人がいたようです」。町に海が見える高台を作り普段から展望台として利用することで、津波発生時も高台に人が集まり被害を防げるという。

現在は「なりわいの復興」に向けた研究を進める。「阪神淡路大震災は住宅さえ元通りになれば何とかなる、という状況でした」。一方、東日本大震災は人口が減少し産業も衰退する地域で起きたため、産業を含め新たな生活を構想できるかが焦点に。震災後に再開できた店の状況を調査し、効果的な支援を模索している。

また、東京オリンピック関連工事の影響で工事費が高騰し、復興計画の妨げになるという問題も発生している。震災から5年経っても、仮設住宅で暮らす人が残っているのが現状だ。

被災に強いまちづくりに必要なのは「リスクにどう対応するか考えながら、その想定とずれるときにどう命を助けるかを考えること。矛盾したことを同時に考えなければならないんです」。社会全体でこの意識を共有することが必要だ。

窪田 亜矢(くぼた・あや)特任教授

00年工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。工学院大学准教授などを経て、14年より現職。同年より復興デザイン研究体スタッフ。

地震学:深海調査で地震発生の仕組み解明へ

震災以降、南海トラフ地震などへの懸念も強まっている。東北沖地震で地下がどう変化したかを調べ、地震の予測を目指すのが篠原雅尚教授(地震研究所)だ。

地震発生の仕組みとして、普段は固着しているプレートが滑り地震が起き、再び固着が回復、地震発生の準備期に入る「地震発生サイクル仮説」が提唱されている。今は東北沖地震後の回復期であると考えられ、いつ、どのように固着するか観測しサイクルの詳細を調べたいという。

5年で一番の成果は「東北沖地震時の滑りは海溝付近で最大だと分かったこと」。これまで震源周辺の滑りが大きいと考えられており、津波発生予測に影響を与える可能性がある。

2015年9月には、三陸沖に新たな地震計と津波計(写真)を設置。観測は96年から始まったが、老朽化や地震による影響で「いつ停止するか分からない」ため取り替えたという。データの伝送がインターネット方式になり確実な受信が可能で、陸上からデータ収集方法も指示できる。「今まで1対1で連絡を取り合う糸電話だったのが、スマートフォンになった感じです」

課題は「超深海」での観測。現在の観測機器の多くは6000メートルより深海での水圧に耐えられない。震災前から試作品を作っているが、実用化できていないという。「海溝付近での滑りが大きいなら特に、『超深海』での観測が重要です」

いつか地震予測はできるのか、との問いには「どのくらいの精度を求めるかによります。『1年以内に起こる』といった予測は可能かもしれません」と篠原教授。未来の地震を知り少しでも被害を減らすために、これからも観測は続く。

篠原 雅尚(しのはら・まさなお)教授(地震研究所)

91年千葉大学博士課程修了。学術博士。海洋研究所助手などを経て、10年より現職。専門は海洋地震学。

この記事は、東京大学新聞1月19日号からの転載です。本紙では、他にもオリジナルの記事を掲載しています。

2016.3.15 タイトルを変更しました