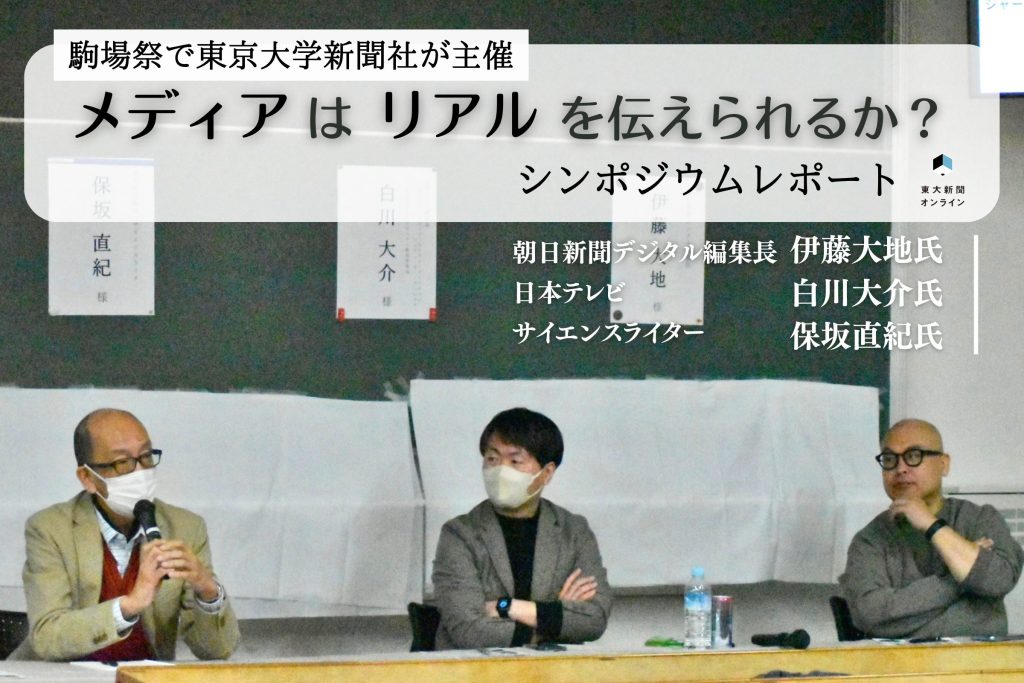

SNSが普及し、情報発信を職としなくても、世界中の出来事や価値観、批評やスクープを誰でも発信できるようになった。この時代にマスメディアにどんな役割があるのか、どんな「リアル」を報道できるのか。こうした関心から昨年11月25日の駒場祭で、東京大学新聞社は3人のメディア関係者を招いて学術シンポジウム「メディアはリアルを伝えられるか」を駒場Iキャンパスで開催した。会は3部構成で、イントロダクションを経た後、第1部はメディアの報道するリアルに関して、第2部は近年の情報の発信主体・発信媒体の多様化について議論。第3部は第1・2部の内容と参加者からの議題を絡めながら、メディアに今後期待される役割を考えるトークセッションを行った。各部ではモデレーターがテーマに関連する質問をゲストに問いい、ゲストが回答する形式で進行した。記事ではシンポジウムの模様をお伝えする。(構成・高倉仁美 撮影・渡邊詩恵奈)

ゲストは伊藤大地氏(朝日新聞デジタル編集長)、白川大介氏(日本テレビ報道局)、保坂直紀特任教授(東大大学院新領域創成科学研究科/サイエンスライター)の3人。伊藤氏は雑誌記者の経験があり、ハフポスト日本版などのデジタルメディアの立ち上げにも携わってきた。白川氏は日本テレビのサステイナビリティ推進にも携わり、学生時代に東大新聞記者の経験がある。保坂氏は読売新聞社で記者の経験があり、東大海洋アライアンスへの転職後も、研究と同時にサイエンスライターとして科学ジャーナリズムを行っている。モデレーターは本紙記者の清水琉生(理・3年)が務めた。

シンポジウムに入る前に「ジャーナリズム」、「メディア」という言葉の意味について共有された。いずれも『広辞苑第7版』(岩波出版)より「ジャーナリズム」は「新聞・雑誌・ラジオ・テレビなどで時事的な問題の報道・解説・批評などを行う活動。また、その事業・組織」、「メディア」は「媒体。手段。特に、マス‐コミュニケーションの媒体」だと共有された。ただ、メディアについては、媒体という意味に加えてマスメディアなどを指す「主体」の意味を含むこともあると付け加えられた。

第1部:報道する「リアル」について

──「リアル」とは、「リアル」を伝えるための取り組みとは

第1部はシンポジウムのタイトルにもある「リアル」という言葉の真意を問うことから開幕。初めに「リアルは現場へ実際に足を運ばないと得られない」と伊藤氏。ただ、現場へ到着してからも、現地当局との駆け引きや安全対策など細かな作業が必要であり、一つの「リアル」の報道は多くの仕事の積み上げによって実現していると強調した。白川氏は「現場の臨場感をそのまま、かつリアルタイムで中継して見せるもの」としてリアルを捉える。一方で、取材内容や映像が編集されるオンデマンドで提供する報道においてはリアルを忠実に再現するのは難しいと言及した。保坂氏は「リアルは『本当のこと』だと思うが、本当のことなんてない」と述べた。記者会見や取材などをしても、人は自分にとって都合のいいことを話すもので「リアル」の報道は不可能に近いと話した。一方で、国民が確かな情報を基に考えを形成でき、民主主義が維持されるためには、リアルに近づく努力は続けるべきだと強調した。3人とも共通して「リアル」に一つの解はないが、目標とする報道をするための取り組みがそれぞれあることが共有された。

──受け手のレベルはどの程度だと想定していますか

伊藤氏は「相手は伝える内容については何も知らないが、説明すれば理解できると信頼して」、白川氏は「中学生が見ても分かるように」報道を心がけ、保坂氏は「どういう人に向けてどう伝えるかは永遠の課題」と三者三様の回答が見られた。どのメディアも受け手に理解してもらえる発信に努める一方で、報道内容が虚偽だと勘違いされる場合もある。伊藤氏は、報道された本人が報道内容を否定すると、人々はその言葉を信じ、事実であっても報道内容を誤りだと信じる傾向があると話す。また、発信元が公式の情報が無条件に信じられる傾向もあると白川氏は補足。公が発する情報には操作が加えられているからこそジャーナリズムが介入する意義があるが、その認識が世間に浸透していないと課題を提起した。他に、伝えている情報の範囲で伝えたい内容を網羅することの重要性を3人は共有していた。保坂氏は、受け手が受け取った情報だけで満足できることが大事と説明。特に科学記事においては「科学を正確に伝えるのは専門的な言葉を連ねればいいだけで簡単だが、絶対に読者には届かない。『科学』のど真ん中からいかに離れて書けるかの方が技量は問われるし、重要です」と、サイエンスライターとしての知見も話した。

──受け手が欲しい情報と受け手が知るべき情報、どのように両者のバランスを取りますか

まずは「知るべき情報」の定義が議論された。インターネットが普及した今では、入手する情報は個人によって異なる。そんな中「知るべき情報」は「自分に関係ないように思えるが、回り回って自分に影響を与える情報」だと伊藤氏は考える。国勢は自分たちを取り巻く政策を左右するし、国際情勢は現在の物価高騰の大きな要因に成り得ると例を挙げた。一方で、知っておいた方がいいと判断された情報を届けるだけではビジネスが成り立たないため、朝日新聞デジタルではユーザーの興味に合わせたコンテンツ表示もしている。白川氏は「視聴者が知りたいと思う情報を届けることが第一」という立場。テレビでは一般的に放送の順番や時間配分は視聴者の関心の高さに合わせることが基本と語った。保坂氏は「国内外の公共性の高い情報を知ることは民主主義の根幹として必要」と指摘。これらの情報に触れることは政治参加の権利を持つ市民として必要で、知らないままでは政治に対して持つ意見も十分に形成されず、国を揺るがす未来につながりかねないと危機感をあらわにした。

第2部:情報市場の変化について

容易に1次情報を入手できるようになった社会背景を受け「メディア不要論」も少なくない。これについて、まずは「メディアは必要ですか」という問いがゲストに投げかけられた。

──メディアは必要ですか

3者そろってメディアは必要だと明言。個人では処理きれない仕事量に支えられて報道が成り立つのが主な理由だ。逆に言えば、現地取材や膨大な公共資料の処理など、情報発信の下積みの役割が代替されれば、メディアは必要ないかもしれないという見方もあった。

──何が変化をもたらしたと思いますか。価値はどう変わりましたか

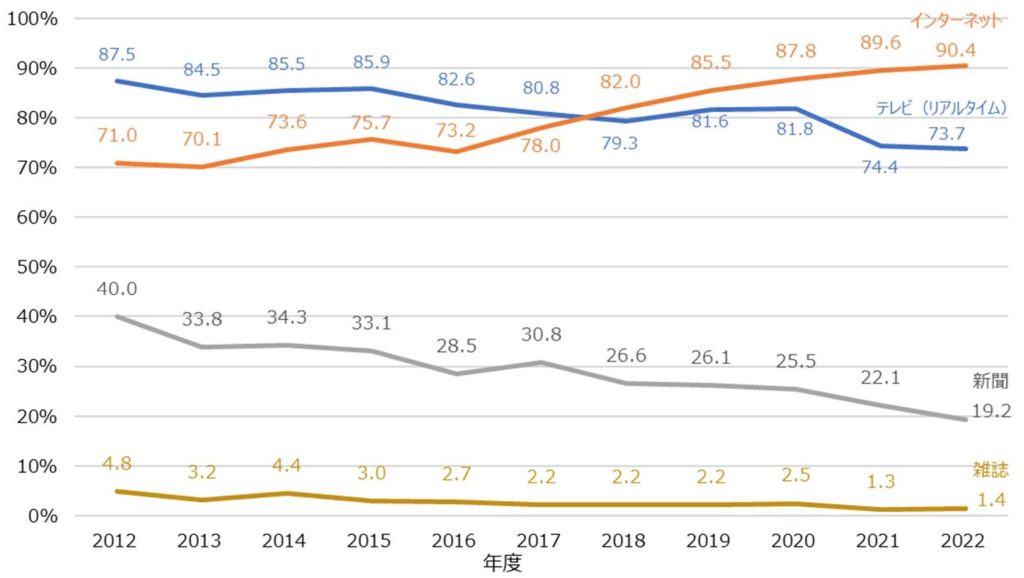

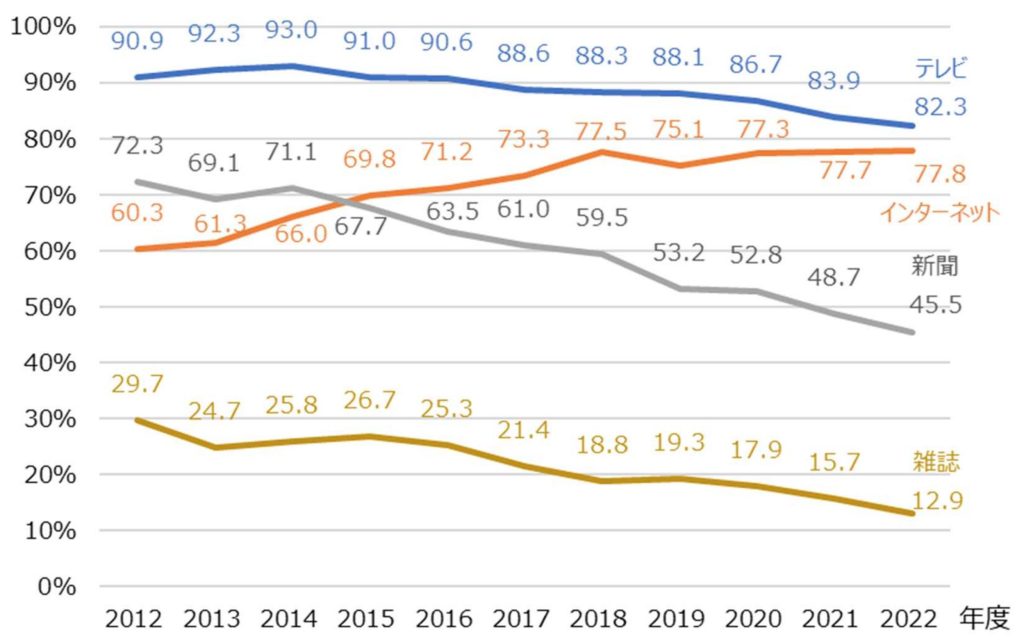

上の二つのグラフを踏まえての回答。共通していたのは、情報を取得する媒体としての旧来メディアの価値は変わっても、メディアが行う事業内容の価値は変わらないということだった。白川氏は、グラフ上でインターネットに分類されている情報でも、テレビや新聞が行った調査や取材に基づく情報も含んでいるはずだと指摘。さらに、インターネットの中では旧来メディアが発信源の情報は信頼度が高く、その相対的な価値はむしろ高まっている部分もあると示唆した。

第3部:「リアル」を伝えるために

──メディアの役割とは

「事実を正確に分かりやすく発信するという役割は続けていくべき。その上で旧来メディアは新しい役目を背負う必要がある」と伊藤氏。SNSやYouTubeなどで不正確な情報が伝えられ、それに対する論評が拡散されている。新しい情報媒体の影響力は大きく、虚偽の情報が人々の行動の動機となり、社会に危害を加えるケースがある。この現状を受け、旧来メディアにはこれから事実でないものを排除する役割も生じると伊藤氏は述べた。白川氏は、昔の情報発信は取材から発信まで一貫していたが、現在は取材をしなくても発信ができ、正しい情報と正しくない情報が同じ流通網に共存していると指摘。まずは人々に情報の提供元を見るようにしてほしいと続ける。しかし、個人の発信は信頼に欠ける、マスメディアの発信は正しいというように情報の信ぴょう性は一意に決まらないことに気を付けなくてはならない。個人の発信の中には、マスメディアが伝えない状況で真実を述べているものもある。情報の出元を確かめながら記事を読むことで、情報を入手できる環境は玉石混交の世界だと実感してもらいたいと白川氏は語った。一方で「このメディアは大体は信頼できる」という一定の保証がある、情報環境内の「安全基地」の価値は高まっている。旧来メディアは、この「安全基地」の役割を担い続ける必要があると保坂氏は指摘。新聞記者は情報を入手するために必ず人に会いに行くと話す。「人と向き合った時の人は嘘をつきづらいし、多くの人と対面する新聞記者は嘘を見破る腕も高いです。こうやって、人と会い続けることや事実をつかみ取るための些細なノウハウを身に付けることは旧来メディアにいるからこそできることですよ」

──これからのジャーナリズムをどうしていきたいか

「ジャーナリズムには変わるものと変わらないものがある」と伊藤氏。取材者や発信者は変わっていく。一方で、現場取材の大切さや、物事を解釈する立場は多様な方が良いという考えは変わらない。ジャーナリズムの基盤を担うメディアが新しく登場したとしても、その基盤が変わらなければ良い、と伊藤氏は語った。白川氏は「ジャーナリズムが社会に必要な理由は多くの人が理解できると思う」とした一方で、メディアの正統な価値はあまり見出してもらえていないという苦悩を明かした。「報道している情報は、たくさんの労力を費やして、人が怪我(けが)して時には命を落として取ってきている情報だということはあまり感じてもらっていないように感じます」。情報を取得するためのリソースや取材網はメンテナンスしていかないと維持されないことを自覚し、納得できる手段でそのメンテナンスに課金をしていただきたい、と白川氏は続けた。保坂氏はジャーナリズムの必要性と価値は変わらないものの、受け手は変わっていくことを強調した。「例えば、読売新聞は主な読者層である60〜70代に届けていますが、そのターゲット設定が変わらないため若い世代には届かない」。今の若い世代は社会課題に関心が高いのにもかかわらず、メディアはアプローチができず、その関心を持て余している状況だという。「誰にどう届けるかを改めて考えていく必要がある」と述べた。

************************

──メディアが伝えられる「リアル」とは

ゲストを交えたトークセッションはここで終了。現実で起きていることをできる限りありのままに描写しようとした情報が、メディアの伝えようとしている「リアル」である。現場への取材や中継報道など、多様な手法を使って「リアル」の報道に近づけようとしたところで、たどり着き得ないものだ。それでもメディアは蓄積してきたノウハウや取材網を駆使し、個人では到底実現できない、リアルに近い報道を行っている。わかりやすさと正確性の両立はその過程の一部に過ぎないと実感される。多くの努力が積み重なって構成された「リアル」の報道が、民主主義社会の維持の根幹を担っていることも共有された。誰もが情報を受け取り、伝えられる今日、情報の取捨選択を行う必要がある。適切な情報環境を整備・維持する意識が各個人に求められるだろう。

01 年にインプレスに入社し、記者として携帯電話業界やネット業界を取材。13 年からハフポスト日本版でデータを用いた報道に携わり、BuzzFeed Japan 副編集長や同Entertainment 編集長を務めた。20年11月に朝日新聞に入社。21年4月から朝日新聞デジタル編集長。

04年日本テレビに入社。「ザ!鉄腕!DASH!!」や「ZIP!」などの番組制作に携わった後、報道局へ異動後はプロデューサーとして「news zero」などを担当。社会部記者だった17年、会社のLGBT研修でゲイであることを公表。現在はカルチャーニュースや、ジェンダー問題・LGBTQに関する報道に携わるとともに、サステナビリティ推進事務局で多様な人材の活躍と共生に向けての活動を行っている。

サイエンスライター。東大大学院新領域創成科学研究科/大気海洋研究所特任教授。東大理学部地球物理学科卒。同大大学院で海洋物理学を専攻。博士課程を中退して85年、読売新聞社入社。科学報道の研究により東京工業大学で博士(学術)を取得し、13年に東大海洋アライアンスに転職。19年から現職。気象予報士。