東大のウェブサイトには「社会とともに歩む東京大学」という理念が掲げられている。地球環境、エネルギー、少子高齢化といった課題が顕在化する 21 世紀社会において、大学には教育・研究と並ぶ第三の使命として社会との連携が求められる。課題解決に向けて研究成果を社会に還元し、社会との「知の協創」を進めていくための具体的な取り組みとして、東大が注力しているのが、大学と産業界の連携だ。こういった産学連携はどのように進められてきたのだろうか。日本と東大それぞれの産学連携の歩みを振り返りながら、社会との連携の現状や課題を見ていく。(執筆・岡嶋美杜)

日本の産学連携の歩み

戦後の日本における産学連携は、大学と企業の非契約型の協力関係が主流であった。例えば、奨学寄付金を出す代わりに、企業が研究者からの研究情報や学生への接近機会を得られるような日常的な連携関係が築かれていた。当時、個人レベルの連携が主流だった背景には、大学と特定の営利企業の結び付きが、社会通念上避けられてきたことや、日本の産業界では基礎研究のレベルから独自に研究開発を行なっていた企業が多かったことが挙げられる。

しかし1980年代以降、大学が技術革新の源泉として注目される中で、欧米諸国と比較して日本の大学の知的資産活用の遅れが指摘されるようになる。これを受け83年には民間との共同研究制度(大学の自主性の下で、大学教員と企業の研究者が対等の立場で共通のテーマについて研究する枠組み)が整備された。90年代には政府が「科学技術基本計画」や「新しい産学協働の構築を目指して」などの提言を通じて、産学連携の促進策を打ち出した。2000年前後には、大学等技術移転促進法に基づくTLO(大学の研究成果の特許化・産業化など技術移転を担う機関)の導入、国立大学教員の兼業規制緩和を含む法整備などが進められた。こうした取り組みにより共同研究件数や技術移転の実績が増加し、従来の非契約型から、契約・ルールに基づく組織的連携へと移行している。

東大の産学連携の取り組み

2004年の国立大学の法人化に伴い、大学主体の組織的な産学連携が進められるようになった。産学連携に関する全学的な検討自体は法人化前の01年から進められており、法人化と同時に産学連携の企画立案や支援基盤の整備を行う全学組織として産学連携本部(16年、産学協創推進本部に名称変更)が発足した。

従来の産学連携は大学の研究者と産業界の技術者の共同研究で、小規模な連携が多く、大学の知的資産が十分に活用されているとは言えなかった。そこで東大は個別の研究テーマを超えた社会の在り方についてトップ同士が大きなビジョンを共有して、組織対組織で連携することを決め、その後具体的な中身をデザインするという新しい産学連携としての「産学協創」を目指す。分野横断的に学内の教員が関われる点や、さまざまなメニューを安心してかつ柔軟に作りこめる点に利点があるという。

東大による産学協創の一例として挙げられる「産学協創協定」は2025年1月時点で14件に上る。例えば18年から始まったダイキン工業との連携では「空気の価値化」を軸に未来ビジョンを創ることを目指す。社会連携講座や研究部門の設置のほかに、東大と北京大学とのジョイントプログラムの設立、東京大学グローバル・インターンシップ・プログラム(UGIP)、スタートアップ支援など学生の教育に関わる連携もある。ソフトバンクとの連携では、19年にBeyondAI研究推進機構が立ち上げられ、共同での基礎研究・応用研究に加え、研究成果の事業化スキームが構築された。産学連携からジョイントベンチャーを創出し、事業化益の一部が大学にも還元される仕組みの実装が進む。23年には第1号の事業会社が誕生。大学が生み出す知を価値化し、収益が大学に還元されるようなエコシステム人材やノウハウなどが集積する場)の創出を目指す。

東大の産学連携の限界

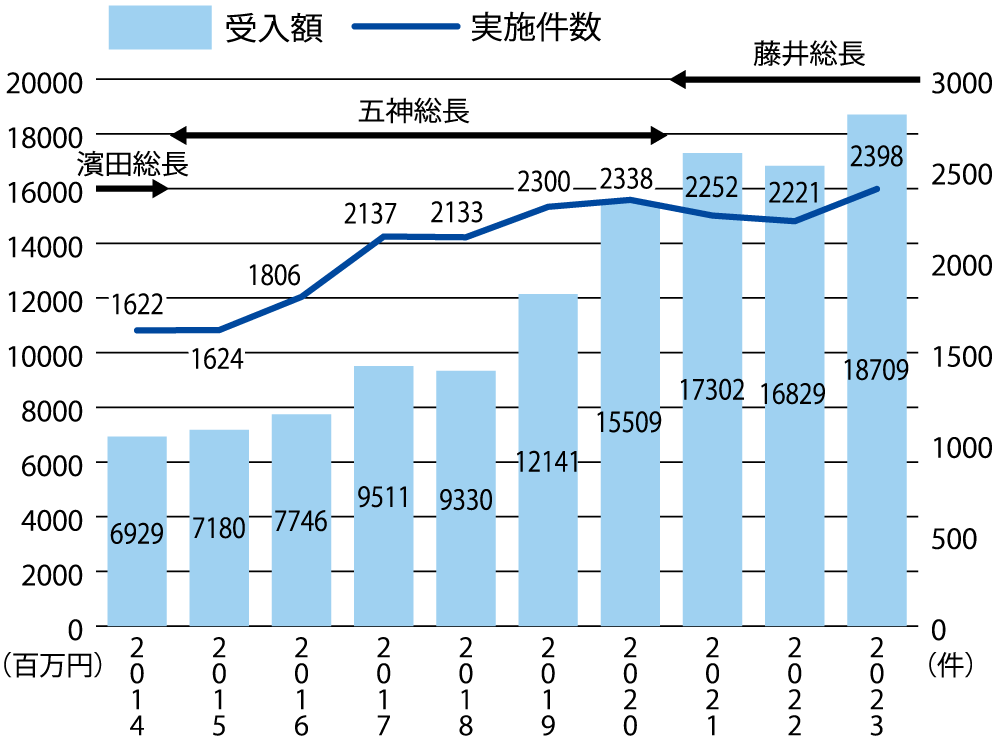

産学での共同研究の受入金額は10年間で約2.7倍になる(図)など、東大の研究面だけでなく財政面でも重要な要素となりつつある。しかし、産学連携は東大で行われている多様な研究のうち、理工系に集中する傾向があることは否定できない。実際、工学系研究科では、企業との大型共同研究をベースとする社会連携講座は75講座に上るが、人文系など学問の特性上、産学連携と直接的に結び付きづらい研究もある。

UTokyoCompassの中では「(東大が)社会を自らの活動の場ととらえ、創造的な対話によって、自らが起点となって多様な人々や組織との間に信頼の架け橋」を作っていくとしているが、ここでの「社会」は産業界のみを指すのではないだろう。東大が掲げる「社会に開かれた大学」は、社会と協働して課題を発見・共有し、新たな知とイノベーションを生み出す双方向の活動を推進していく目標を指すものだ。「社会」を産学連携にとどめることなく、社会連携という大きな枠組みの中で大学にできることは他にないだろうか。