教授室の扉上、草書で「知」「好」「楽」の三文字が掛かっている。「知ることや好むことは楽しむ姿勢には及ばない」という論語に典拠を持つ言葉をくぐった先で、取材に応じてくれたのは脳研究を専門とする池谷裕二教授(東大大学院薬学系研究科)だ。池谷教授はどのように研究を「楽」しんでいるのか。学生時代から現在のERATO「池谷脳AI融合プロジェクト」(科学技術振興機構が実施する戦略的創造研究推進事業)に至るまでの池谷教授の歩み、そして3月に発売された著作の制作やこれまでのアウトリーチ活動から見てみよう。(取材・清水琉生)

制御不能な好奇心で歩む人生

研究テーマが次々と変化していくので「10年後、何の研究をしているか分からない」と話す池谷教授。その理由には影響を受けやすくかつ飽きっぽい子どもの頃からの性格があるという。幼くして「心とは何か?」といった哲学的命題や脳の不思議について思いを巡らしていたわけでは一切なく、飛行機などの乗り物、拳銃、星、昆虫採集や釣りなど興味は好きに広げていた。進学した地元の静岡県立藤枝東高校はサッカーの名門。マラドーナがワールドカップで5人抜きする様をラジオで友人全員が聞いてくる。自分もラジオを聴いて会話には参加しつつ、所属していたのはソフトボール部で、当時阪神タイガースの優勝で盛り上がっていた野球の方が好きだった。東大で理Iに入学してからは「自分は教養がなさすぎる」と思った。芸術について書かれた批評や作品集、『源氏物語』や『神曲』などの名作を読みあさり趣味を広げ、その後はワインや食、映画なども楽しむようになった。何事も楽しんで取り組んできたが「誰かとその話題で会話できるのがうれしいんです。ただ、会話ができるようになったらもういいやともなるので次々と興味が変わるんです」と子どものように笑った。

進学においても、生き物が苦手だったことで工学部や理学部に進学すると思っていたが、がん治療に興味が湧いて選んだのが薬学部。ただ、配属されたのは現在と同じく脳を対象とする「薬品作用学教室」だった。「学問って何をやっても面白いんじゃないですかね」と池谷教授が今でも語るように、やってみたら脳研究の面白さに気付き、留学を経て神経細胞のカルシウムイメージング技術を確立するなど、いろいろなテーマに取り組むうちに薬品作用学研究室を主宰することになった。

現在の池谷教授の興味は主に「神経回路」。神経の情報伝達を担うニューロンに加え、神経細胞の免疫や発生に関わるグリア細胞も含めた回路に注目する。ただ、何兆ものつながりが生じる大脳全体の神経回路は複雑すぎて扱い切れない。そこで数百個程度の神経細胞からなり、複雑な演算を把握できる「マイクロサーキット」を扱い、顕微鏡で観察したり、細胞に電極を指して操作したりする。回路を人為的に操作することで、神経回路の作動機序、発生での形成や疾病(しっぺい)による崩壊の仕方、機能を人工的に増幅させる方法を探求する。人為的操作の方法として主には薬剤投与を行っていたが、2018年より発足したERATO「池谷脳AI融合プロジェクト」ではAIによる回路の状態の解釈を通した操作も手法に加わった。

SFじゃない ヒトの知の革命

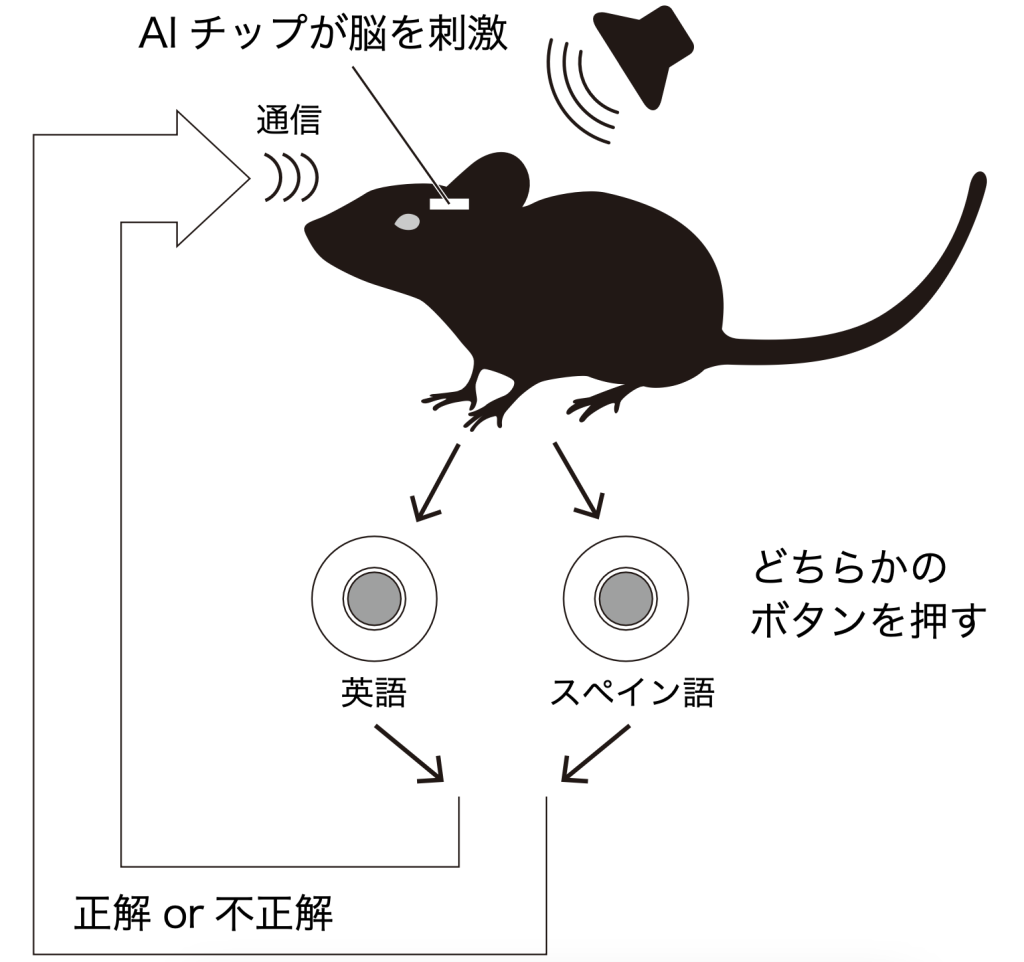

AIは神経回路の活動パターンを見て、意図する行動の内容、何を考えているのか解釈することができる。また、その解釈を元に、つながっている神経細胞に電気信号を送って神経細胞を操作することもできる。当然、人間にはできない所業で、ERATOのプロジェクトの中心となっている。この技術でマウスがスペイン語と英語を聞き分けられるようになった。通常聞き分ける能力はないが、発せられている音は両言語で異なるため、空気の振動は異なり、マウスでも活動している神経細胞の種類は異なっている。この情報をAIが解読し、聞こえてきた音声が英語なのかスペイン語なのかをマウスに神経を通して教えて数週間学習させると、AIの補助を外しても依然聞き分けられるようになった(図)。実際にAIを用いないと何カ月かかっても両言語をマウスは聞き分けることができない。

この結果を見て、池谷教授はAIの「不可能を可能にする力」を感じ取った。人間に応用すれば、日本語話者でも英語の「L」と「R」の音を聞き分けられたり、フィギュアスケートでジャンプの種類が見極められたり、芸術作品をアーティストの視点で見ることができる審美眼が手に入ったりするかもしれないという。AIと脳をつないで生まれる可能性に胸を膨らませる。

一方で、AIのサポートによって既存の専門家の知識や技術が当たり前になることは専門家の価値や学ぶ楽しみを損なうという懸念もある。池谷教授は「良い視点が誰でも共有されていることで会話が楽しくなりますよね。そしてその先の専門知が開けて学問がさらに進む可能性もあります」と期待を述べる。これまで知識を付けるために時間がかかっていた部分を省略しても、待っているその先の専門知を見出す苦労をできれば良いと池谷教授は理想を掲げる。「クラシック音楽が好きなのですが、周りに深く話せる人が少ないので、人工知能相手ではなく温かみのある人間同士で盛り上がれるようになったらうれしいんですよ」

ERATOのプロジェクトは生成AIの出現で加速している。ヒトのように言語を巧みに操るChatGPTとは別の仕組みで同様な機能を持つ生成AIも存在し、池谷教授は「知能がどう成り立つのかを考え直させられる」と話す。「計算」は、指で数えても、そろばん、電卓でも同じことができるが、そろばんや電卓を分解して構造を見たところで計算という知的活動については理解できない。これは現代までの脳研究者が知能を理解するために脳の細部を研究してきた歴史と重なる部分があると指摘。「脳の機能を理解するために脳だけを調べても全くダメなんです。ここにAIが入ることで可能性が広がると思うわけです」。AIの振る舞いは知能ではないという意見について「そろばんでやっていることだけが計算だと言っているに等しい」という見方を示した。

「ヒトと共存できるAIでない限り意味がないと思います」。脳とAIの融合は、AIが人間の知能を超えるシンギュラリティが起こった先のSFの世界を実現することではない。社会的には脳AI融合の実現への期待が大きく、安全性よりも倫理面やどんな危険があるかを周知する役割があるという。脳にAIチップを埋めることへの印象は人それぞれだが「ピアスと同等に感じる人もいる」と語り、人によって使用するかどうかが分かれる技術となると見ている。

「身体のない身体性」の可能性

AIは、知能は実現しても「身体性」の欠如が致命的とされる。ただ、身体を通した五感の体験全ても脳を介して起きている現象だ。池谷教授と紺野大地医師の共著『脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか脳AI融合の最前線』(講談社)では「食事の革新」について紺野氏から語られる。1日分の栄養が入ったサプリをとり、AI融合脳でハンバーグなどを実際に食べている神経応答を生むことでリアルな咀嚼(そしゃく)体験をする世界の実現が可能だとする。そのような世界にはどこか味気なさが感じられないだろうか。池谷教授自身は味気なさを感じていることを正直に認めるものの、味気なく感じられるのは「私たちは身体を通じた体験としてハンバーグを知っているからですよね」と加える。「生まれてずっとサプリで育っている人からしたら、本物の牛や豚を殺した死体を食べる方が否定的に見られる可能性があります」。誰かが手で握ったおにぎりが「温かみがあって良い」とされていた時代から「不衛生」と言われるようになった価値観の変容と似たようなものを池谷教授は感じ取る。一方で、食には生産に関わった人々の物語が宿るメディアとしての役割もあり、こうした付加価値を持つ「ブランド」はヒトの嗜好(しこう)からして今後もなくならないという見立てを述べた。

AIに身体性が無いという意見にも懐疑的な立場がある。実際に視覚障害のある人は、見えなくても「透明」の概念を理解することができる。透かし彫りの工芸品に触れる体験などを通じて「透かす」とは何かがイメージできるようになるからだ。言語には身体性を踏まえた表現が多く見られるという特徴があり、その言語で学習をしたAIも身体のイメージを持っている可能性がある。物理的な身体がないからAIに身体性が欠如していると考えるのは短絡的だと池谷教授は念を押す。ただし、AIの作る身体性と物理的な身体には違いが見られるかもしれない。頭や心臓に関する言葉が多いため、AIが言語を元にして作る人間身体では頭や心臓が実際よりも大きくなるだろう。AIの作るイメージを参照することで言語に潜む差別やステレオタイプを顕在化させる可能性もあるという。

科学を「魅せる」池谷流解釈

日々更新される論文の数々に毎朝目を通すのが池谷教授の日課だ。思わずX(旧・Twitter)を開き、このような面白いことが分かったようだとつぶやいている(画像)。「こんなのあるよ! 聞いてよ! と誰かに伝えたくなってしまうんです。ずっと子どものままなんです」

こうした池谷教授の活動は、通常のサイエンスコミュニケーションとは一線を画す部分がある。サイエンスコミュニケーションではバイアスを省き、正確性を保ちながら科学情報を社会に伝えることが重視されるが、自身の活動は「池谷教授の視点」によるバイアスを気にしない。池谷教授が興味を引かれる点を述べる際に引用する図表が論文の発表内容の核心となる内容でないこともある。「正確さの観点では不十分な情報を届けている自覚があります。歪曲(わいきょく)して伝えているという批判もありますよ」。それでも、池谷教授の物差しで見た科学の世界を見聞することが好きだという人が見聞きしてくれたら良いというスタンスを守る。「『こんなこと聞いてほしい!』と楽しみとしてするので、正確性など考えることが増えると仕事のように感じて嫌になります」

近年はサイエンスコミュニケーションの価値が理解されてきたことで自身のアウトリーチ活動に対する否定的な意見は減り、応援してもらえるようになった。「若い頃と比べ教授の地位を得たことで否定的な意見を言われづらくなくなった可能性もありますが、他の若手研究者も本を出すと褒められていますし、全体的に活動しやすくなったと感じます」。池谷教授のウェブサイトの「研究者のメディア活動について」では、自身のアウトリーチ活動での賛否両論や葛藤をまとめている。池谷教授は研究を楽しく続けながら、粘り強くアウトリーチ活動にも励んできた。相反する意見は消えないが、近年の環境の変化を見て、これまでの活動のかいがあったと感じている。

「面白いと思って伝えていても、受け手に伝わらないと何も言っていないのに等しいです」。相手に伝わって議論ができることを一番に気にかける。論文投稿でもできる限り論文の図表の順番や配置を長い時間をかけて工夫する。池谷研では新たにメンバーが増える4月に、上級生が研究内容を一人一人発表するプレゼンテーションコンテストも行っている。新たなメンバーが発表の分かりやすさを採点する。研究室全体で専門性の高い研究が受け手に伝わる発表を心掛ける意識を作っている。

「話し尽くした」高校生との対話篇集大成

池谷教授の代表的な著作に、少数の高校生と一緒に脳科学のトピックを話し合う授業の模様を収めたシリーズがある。コロンビア大学で博士研究員をしながら出版された『進化しすぎた脳』(講談社)、母校での模様が収録された『単純な脳、複雑な「私」』(講談社)を経て、今年3月に栄光学園での3回の授業が『夢を叶えるために脳はある 「私という現象」、高校生と脳を語り尽くす』(講談社)として5年の制作期間を経て発売された。今作で高校生と語り尽くす20年来のシリーズは最後にするという。「私」とはどのような存在なのかという話題に始まり、脳について、AIについて、倫理について思うところを全て話し尽くした集大成となった。

高校生との対話形式を積極的にする理由は、高校生くらいになると心理学や哲学、世界の仕組みについて興味が生まれており、その上価値観が固定されていないことである。池谷教授が脳研究の魅力を伝えることで、以降、脳の研究に興味を持ってくれると良いという願いも大きい。

脳の理解に挑むのに、トートロジー的な限界について深く高校生と考えたことも今作の見どころ。生成AIの活用によって脳の機能や知識のレベルが増すことは、脳の理解できる範囲が広がる可能性を意味し、それが「Beyond AI」に見える地平線となる。「結局理解できないことの方がよっぽど多いとは思いますが、生身の脳を使っているから理解できていない可能性を検討できますよね」

より速い自転車や自動車が生まれても陸上100m走の魅力はあり、AIの強さが人間同士の将棋の試合の魅力を高めたように、技術が高まることで人間同士のつながりや営みへの注目も集まると考えている。AI技術で人間だけではできない高度な活動が可能になるとしても、究極的には、AIはヒトに置き換わることはなく、種としてヒトが繁栄する必要性からは逃れられない。ヒトは生物であることを踏まえ、「どうして、何のために僕らは生きているのか」といった話題について踏み込んでいる。

池谷教授の著作は全て巻末や章末に記載事項の引用元の原著論文がまとめられている。その脚注の細かさは、かつてロバート・キャンベル名誉教授から「神業に近い」と称賛された。自身の興味の引かれる内容や誰かに伝えた情報が出典を合わせて記録されて残ることは備忘録としての機能も果たすが「ズルい理由でやっているんです」と池谷教授は話す。一般向けに解説する以上、記載されている内容は科学的に正確とされないことが多い。それでも出典を見れば一次情報が詳しく載っているため、読者に伝わることに重きを置いて執筆しやすくなり、広く読んでもらいやすい形で世に出すことができている。

新著を通しても脳研究の希望とリアルを社会に伝え、今後も脳AIの融合の可能性を広げながら誰よりも楽しんで進む池谷教授。10年後何ができるようになっているのかは分からない。ただ、池谷教授自らの手で技術を進め、その上に乗って遠い地平線を望む景色を楽しみしているのは確かだ。