東大に合格した新入生は、どのような環境で受験し、どのような考えを持っているのか。東京大学新聞社は、新入生を対象にアンケートを実施。新入生の93.1%に当たる2870人の回答を基に、東大新入生が持つエリート意識から授業料値上げに対する考えまで、その素顔に迫る3回の連載をお送りする。第3回目の今回は、学費編として、今年度から引き上げられた東大の授業料について、値上げ後初の当事者となる新入生の意識を解説する。(構成・岡部義文 執筆・岡拓杜)

▼前回の記事はこちらから▼

認知度は9割超 世帯年収で違いも

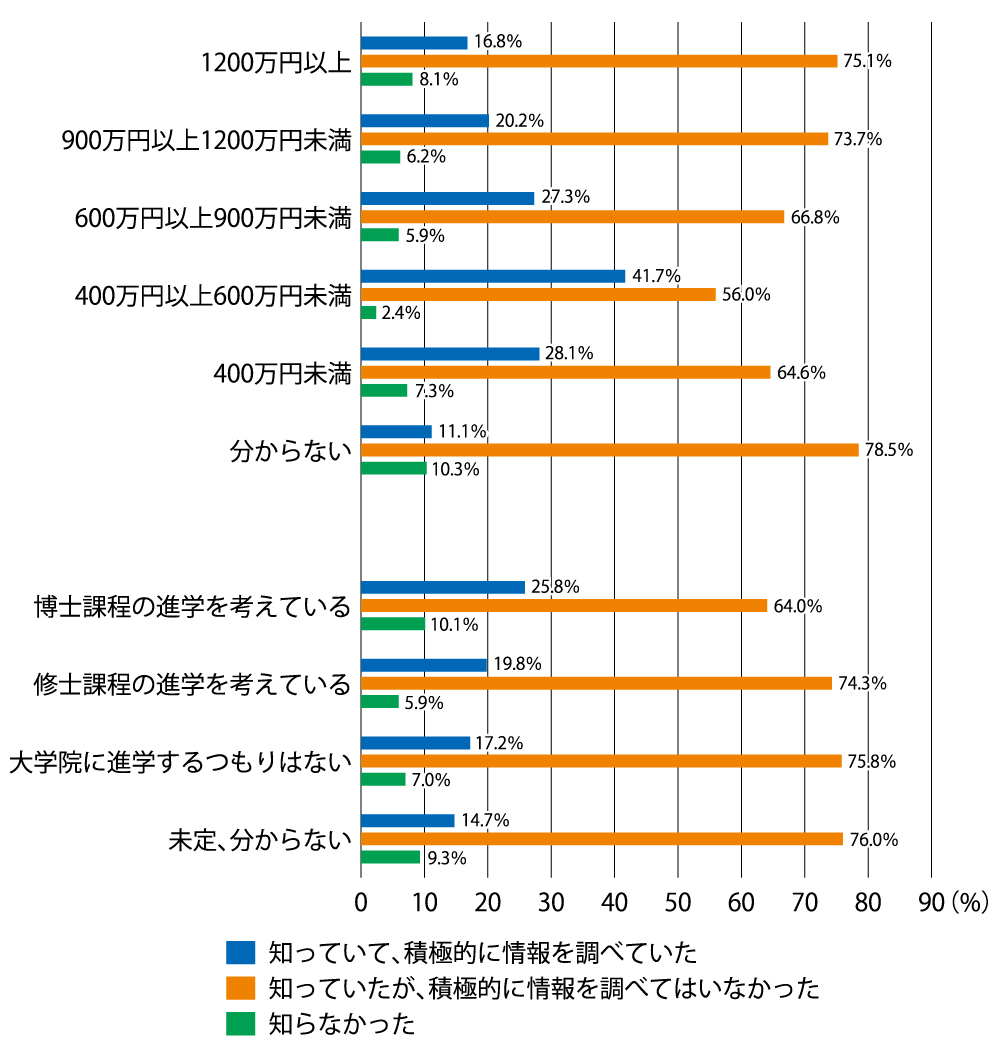

東大は昨年9月24日、授業料を20%値上げして年額64万2,960円にすることを決定した。受験時までにこの値上げについて認知していた割合は9割以上に上り、うち2割が「積極的に情報を調べていた」と回答。とりわけ世帯年収400万〜600万円の層は今回の授業料全額免除の拡充対象と重なることもあり、関心の高さがうかがえる。個別の事情に応じた授業料の一部免除が検討されていた600万〜900万円の層と、すでに全額免除の対象となっていた400万円未満の層でも関心度が比較的高いことから、減免措置との関連で学費問題が注目されていたことが推測される。

1月17日には全額免除対象外の世帯年収600万〜900万円の学生も、一都三県以外の出身であれば授業料が4分の1の免除対象になることが発表された。こうしたことも関係してか、学費問題について積極的に調べていたと答えた割合は、一都三県出身の新入生よりも地方生(21.1%)の方が5.1%ほど高い結果となった。論点となった大学院の授業料の据え置きに関しても、大学院進学に関する検討状況による関心度の違いが見られた。奨学金をもらう予定の人は、そうでない人に比べ積極的に情報収集していた割合が約1.7%高い。受験生自身の当事者意識や、奨学金など経済的負担への注意が学費問題への関心度に影響していると考えられる。

値上に伴う減免措置「十分だ」が過半数

授業料の全額免除対象を世帯年収400万円以下から600万円以下に緩和する措置について「十分だ」とする回答が58.1%で最も多く、一層の拡充を求める割合は33.8%に留まった。世帯収入別に見ると、さらなる免除枠拡大を望む割合は、全額免除の対象外となった600万〜900万円の層(41.1%)でピークを迎え、1200万円以上になると8.3%減少。減免の対象者をどの程度拡大すべきかは調査していないが、600万〜1200万円の層をカバーする形での全額免除拡大が比較的強く望まれている可能性がうかがえる。ただ、いずれの層でも過半数が世帯年収600万円以下の学生までの全額減免を「十分だ」と評価している。

地方出身学生への一部免除については「十分だ」との評価が45.9%で最も多く「地方出身学生への免除額は引き上げるべきだ」(32.6%)「一都三県の学生にも免除の対象を拡大すべきだ」(21.4%)と続いた。地方出身学生への支援拡充と一都三県出身への支援拡大の優先度については出身が一都三県かそれ以外かで逆転が見られた。

改定後の授業料が適用されるのは今年度の入学生からで、昨年度以前の在学生は据え置きとなった。この「激変緩和措置」について過半数が「不平等を感じるが、やむを得ない」と回答。約4割が「問題はない」と答え、学年を問わず一律の値上げを希望するとの回答は1割に満たなかった。

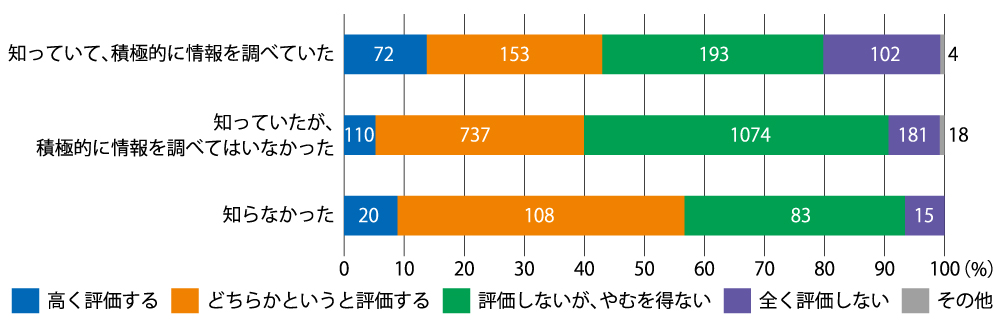

値上げ「やむを得ない」最多

授業料値上げやそれに伴う減免措置に関する総合的な評価については「評価しないがやむを得ない」と答えた人が最も多い47.0%で「どちらかというと評価する」(34.8%)「全く評価しない」(10%)「高く評価する」(7.0%)と続いた。値上げについて積極的な情報収集をしていた人は「高く評価する」(13.7%)または「全く評価しない」(19.5%)と答えた割合が全体の2倍程度で、相対的に評価が二極化する傾向にあることが読み取れる。

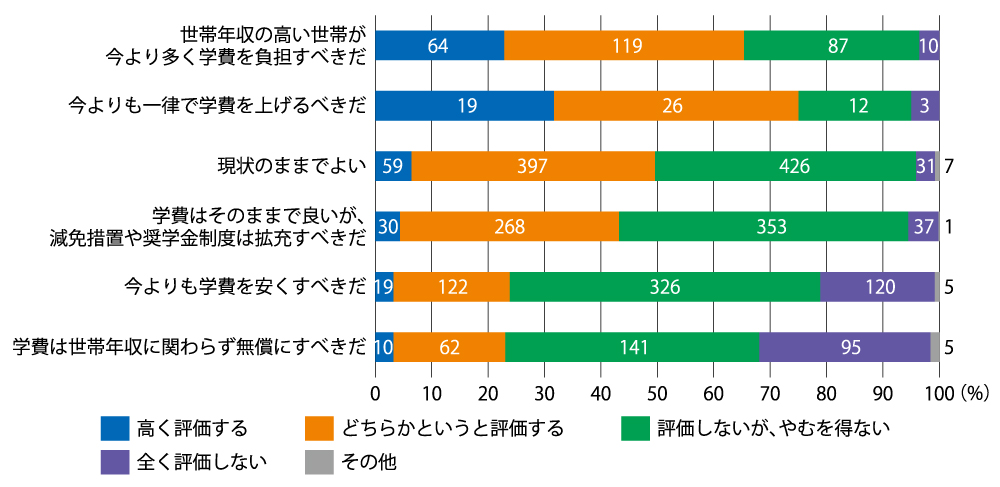

東大の授業料値上げへの総合的な評価が高い人は、国立大学の学費について英米型(授業料が高く、奨学金制度も手厚い)のモデルを支持し、評価しない人はヨーロッパ型(授業料が無償または低い)を支持する傾向にある。国公立大学の学費の在り方については「現状のままでよい」「学費はそのままで良いが、減免措置や奨学金制度は拡充すべきだ」との意見が合わせて56.1%で、現状維持志向が強い。この傾向が今回の値上げを「評価しないが、やむを得ない」との半数近い回答を引き出したものと考えられる。ただ、一連の設問では減免措置の是非を中心に聞き、授業料収入の増収の使途や学生の意見反映などの手続き的な問題点についての言及は限定的だった点に留意が必要だろう。