人生における重大な決断に後悔は付き物だ。たとえば、進学において選ばなかった選択肢やしなかった行動にため息をつくことも少なくない。私たちは選択に伴う後悔とどのように向き合うべきなのか。一ノ瀬正樹教授は昨年まで日本哲学会の会長を務めるなど日本を代表する哲学者の一人だ。教授の人生をかけた哲学から決断のヒントを探る。(取材・岡拓杜)

因果とは、人間とは 身近な経験から始まる哲学

──研究テーマについて教えてください

原因と結果の関係を扱う因果論が1番大きなテーマです。因果性は物理学や経済学といった学問から日常現象まで、あらゆるところに関わっています。テーブルをたたくと音がした──例えばこの現象について、音がした原因は何かと問われたら、テーブルをたたいたことだと答えるのが一般的だと思います。しかし他にも多様な原因帰属候補が考えられるわけです。私の意志に原因を求めることもできれば、音の高さ・大きさという観点から、骨の硬さとかテーブルの形状・材質も原因と考えられるかもしれません。さらに突き詰めれば、「必要条件」を原因として指定することも考えられます。例えば空気がなければ音は出ません。その原因の原因は……みたいなことまで言い出すと、原因と結果の関係性がどこまでも広がっていくようにも思えます。こういった因果性が私にとって根本的な関心ですね。

それから、パーソン概念も私の研究の大きなテーマです。パーソンの語源で、仮面・役割を意味するラテン語「ペルソナ」(persona)は、反響するという意味の動詞「ペルソナーレ」(personare)と深い関わりがあります。私はその点に注目して、音や声と結び付けながら人格(パーソン)について研究しています。その一環として、人間と動物の連続性の視点から動物倫理についても論じています。動物も声を出しますからね。

──私たちは人間対動物といった二分法で現実を捉えがちです

真偽とか善悪といった0か1かの二値的な割り切り方をするのは、応用性に富んでいて役に立つ考えです。実際に論理学にも、すべての命題を真偽の観点から分析する二値論理が基礎的なものとしてあります。ただ現実的には、さまざまな事象の中にグラデーションがあるということを直観的な理解として持っています。例えば、ある企業で残業したとして、残業手当で30万円が出るのか5万円なのかでは大きな差がありますよね。手当が出るか出ないかではなくて、量的な連続性で物事を捉えることが日常的にも重要になっていきます。

ちなみに人間と動物の連続性の話に戻ると、犬などの方が道徳的に人間よりも優れているという見方もあり得ると思っています。私は犬とか猫とか馬といった動物が好きなんですよね。特に犬の徳性に関しては、忠犬として有名なハチの純真さに心動かされて、飼い主である上野英三郎博士に縁が深い東大農学部に「東大ハチ公物語」プロジェクトを提案したこともありました。

動物倫理をめぐっては、動物は畏怖すべき自然の一部であり人間が介入して操作を加えるべきではないとか、動物を保護したらもともとの暮らし方に近づけるよう補償すべきだといった考えがありますが、これらは人間の方が上位だという見方に依拠しているように感じます。これに対して私は、さしあたり犬に特化した形ですが、むしろ人間の方こそ犬からいろいろな恩恵を受けているという立場から、それに対して返礼すべきなのではないかという返礼モデルで犬と人間の関係を考えようとしています。

──哲学的な問いの起点には身近な経験があるわけですね

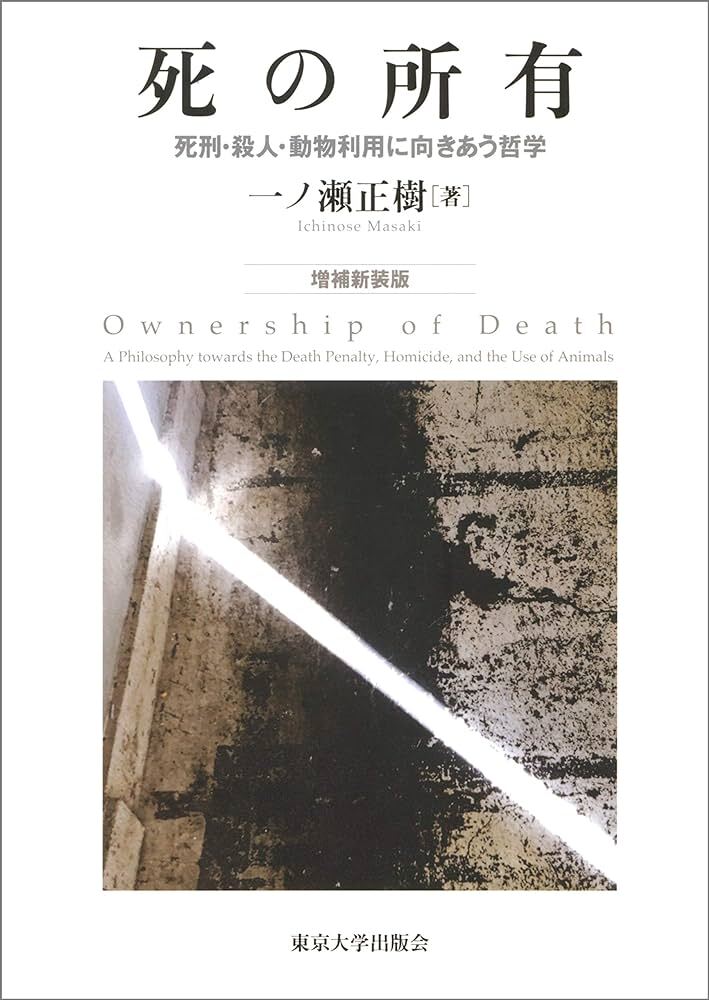

私の場合、本の中で母親や愛犬との離別などの個人的なことばかり書いちゃうんですよ。私の『死の所有死刑・殺人・動物利用に向き合う哲学』という本では、前書きの大半で愛犬の死について語っています。今でも読み返そうとすると、泣いてしまって読めないぐらいです。でも、そういった日々の出来事が発想のきっかけになっているのは事実ですね。

哲学と出合ったのも、中学1年生の時の出来事がきっかけでした。日本脳炎の予防接種をした日の午後、医者から安静にしておくようにと言われたのに、汗だくになって遊んでしまったのです。その晩にはかなりの高熱が出て呼吸も苦しくなりました。その時、自分が遊びまわったからこうなったのだという因果関係がなんとなく頭の中に浮かび上がって、愚かな行為の報いとしての死を強烈に意識したのを覚えています。この経験は研究テーマとなる因果論や死の問題に深く関係しています。そうした経験もあって、中学生の頃から哲学の入門書を読んでいました。高校時代には、因果関係や因果応報という言葉が明確なテーマとして意識されるようになりました。

──どのような高校時代を過ごしましたか

学生運動が盛んだったこともあって、当時のいわゆる知的シンボルだったマルクスやヘーゲルをかじりました。社会の構造とかに関心がない「ノンポリ(「ノンポリティカル」の略)」はどちらかといえば恥ずかしいみたいな時代です。私は活動には関わっていなかったので、その点で「ノンポリ」だったのかもしれませんが、やはり彼らについて勉強しなければという意識は持っていましたね。

哲学以外では夏目漱石をずっと読んでいました。最初は大学の入試によく出るから読んでしまおうという理由ではありましたが、全集を読んでいるうちにすっかり好きになってしまって。東大を目指したのも、やっぱり帝国大学文科大学(現・東大文学部)に通った夏目漱石の影響があったからです。

漱石と同時に興味を持ったのが歴史です。特に日本史が好きでしたね。ただ、歴史の研究をするということを考えた時、歴史学では過去の存在を自明の前提にしていますが、本当にそうなのだろうかという疑問が、どうしても私には引っ掛かりました。過去の史料などエビデンスとされるものは確かにあるけれど、それらは「いま」存在しているというだけの話です。本当にその時に書かれたり撮られたりしたものなのかは、過去に戻る以外には原理的に確認できない。放射性物質の半減期を用いる年代測定も、その基盤となる半減期の不可変性を証明する方法はありません。ここが分かれ道だったのだと思います。他にも因果関係を扱う学問はたくさんあるけれど、やっぱり自分には哲学しかないのだと明確に自覚しました。

「知識はひとに宿る」に導かれて 黒田亘、ジョン・ロックとの出会い

──前期教養課程での思い出を教えてください

高校時代に関心があったのはヘーゲルやマルクスだったのですが、東大に入学した後、ドイツ哲学の基盤を作ったカントを勉強し始め、その背景にヒュームやロックが唱えたイギリス経験論の存在があること知りました。そうした英米哲学に関心が移ったのは、教養学部長を務められていた大森荘蔵先生の影響が大きかったですね。

当時大森先生は、イギリス経験論を代表する哲学者バークリーを扱う演習を院生向けに開講していました。私はまだ学部2年生だったのですが、どうしても演習に出たいと思って。授業が開講される図書館の入り口で先生を待ち伏せして、演習に出席させてくれないかと直談判しましたね。そうしたら許可をもらえて、学部生1人で院生に混じって授業を受けました。院生の中には先輩に当たる野矢茂樹さん(立正大学教授、東大名誉教授)もいましたね。

それからマルクスの研究をされていた廣松渉(ひろまつ・わたる)先生の西洋哲学史の授業にも大きな刺激を受けました。パソコンなども当時はないですから、手書きで必死にノートを取ったのを覚えています。

──進学振分けで大森荘蔵や廣松渉のいる駒場の後期教養ではなく、本郷の文学部を選んだ理由は

やはり夏目漱石が通っていたので、東大に入学したなら本郷キャンパスに行かないともったいないと感じていました。それに本郷にはあの三四郎池もあります。大森先生のいる駒場の教養学部も魅力的ではありましたが、本郷と哲学という組み合わせで、迷うことなく文学部哲学科へと進学しました。

──本郷に進学して最も影響を受けたのは誰ですか

私の指導教官だった黒田亘(くろだ・わたる)先生からの影響が圧倒的に大きいです。先生の著書『知識と行為』は「知識はひとに宿る」という1文から始まります。この1文が私の研究のスタートラインでもありました。

知識は「正当化された真なる信念」と言い換えられるように、真か偽かという人間性から離れた客観性に基づいて論じられることが一般的です。ただ黒田先生は、知識と人間の実践や生き方をかみ合わせて思考しました。知識は何かについての知識であると同時に、誰かの知識です。例えば、百科事典に富士山の標高が記載されていて、その知識が正しいかどうか論じるときには、内容の真偽という観点から、知識が没人格的に捉えられます。しかし試験で標高を答える問題が出たときには、ある人がその知識を持っているかどうか、つまり人と知識が結び付く形での人格的な知識が主題化されてきますよね。知識と人間の関わりに注目するのが人格知識論です。

博士論文『人格知識論の生成─ジョン・ロックの瞬間』も黒田先生の発想を自分なりに展開して書いたものでした。黒田亘先生との出会いが人生におけるターニングポイントなのだと思います。

──大学院への進学に迷いはありましたか

ありました。哲学研究室の院試は難易度が高く、いろいろなジャンルの概念がギリシア語やラテン語などの原語で示され、それについて説明せよという問題が出されます。周りの先輩の中には不合格だった人もいるわけで、落ちることも想定しておかなければならないと思いました。そこで受験1年目は院試に集中して、2年目は院試と並行して就職活動をしようというプランを立てました。就職先としては、1年生の時馬術部に入っていたこともあり、日本中央競馬会(JRA)なども視野に入れていました。結局1年目で院に受かったので、就職活動はしなかったわけですが。

──大学院時代はどのような研究をしていましたか

院生はまだ訓練を受ける段階なので、先行研究や参考文献を読みこなしていくことが求められます。自分の関心のあるテーマについてのこれまでの議論を知らずに論文を書くことはできません。そういった基礎を学ぶ期間として大学院が位置付けられるでしょう。ただそれだけでは不十分で、自分なりの見解を持つことが重要になります。今振り返れば、修士課程ぐらいの時は手探りだったのかな。でも博士課程に入ってからは、黒田先生の「知識はひとに宿る」に導かれながら、自分なりの研究を深めていきました。

黒田先生は、認識と行為を貫通する様態の中に因果関係を読み取っていく独特な見方をする方で、私の因果論はそこから直接的に影響を受けました。ただ、先生が最後に依拠する哲学者はホッブズで、ロックはどちらかといえば批判対象となる部類でした。しかしロックを研究していくうちに、先生の見解に納得できない部分が出てきました。多少なりとも師に対する反抗心みたいなのもあったのかもしれません。こうして最終的に私は自称「ロッキアン」(ロック主義者)になったわけです。

──オックスフォード大学で客員研究員を務めていた1年間について教えてください

オックスフォード大学に行ったのも、そこがロックの牙城だったからです。映画「ハリー・ポッター」のロケ地として有名なクライストチャーチのホールの壁面には『不思議の国のアリス』の作者ルイス・キャロルなど、大学にゆかりのある人たちの肖像画が掲げられています。もちろん、そこにはロックの肖像画もあります。プレートにはロックの説明としてstudentと書かれていましたが、これはクライストチャーチで先生とか研究者のことをstudentと呼ぶことに由来します。ここにロックがいたのだと実感した瞬間でしたね。

選んだ道を後から盛り上げる「いま」を充実させるしかない

──最近はどのような研究をしていますか

先ほどの人格知識論の説明で知識についてお話ししましたが、そもそも知識とは言語表現であり、要するに「音」なのですね。言語表現について考えてみると、例えば冬の日に「窓が開いている」と言われたとき、単に窓が開いているという事実を記述した言葉ではなく、窓を閉めるよう言っているのだと理解するはずです。言語表現は単に事実を記述するだけでなく、それが音となることで、何らかの効果をもたらします。それは例えば「トマトとチーズとシャンプーを買う」と実際の音声を出さずに心で繰り返しながら買い物に出かける場合、つまり買うべきものを心の中で「内語(音声や文字を伴わない脳内の言語活動)」として復唱しているときにも当てはまります。だとしたら、知識も言語表現である以上音であり、音楽としての構造を持つはずなのです。

私は1999年に書いた論文から約25年間「音楽化された認識論」と私が呼んでいるこの問題に向き合っています。音響学を参照しながら研究していますが、音と意味の連関付けで壁にぶつかってしまいました。だからいまだに本という形にはできていません。死ぬ前にはなんとか解決したいと思っています。

それから不在因果、つまり何かがなかったり、何かをしなかったりすることが原因となる関係に関心を持っています。例えば、パソコンにバグが生じると動作が遅くなりますが、バグがなくなるとスムーズに動作するようになります。この場合、バグがないという不在がスムーズさの原因だと言えます。こうした不在因果を考えるとき重要なのは、何か行為をした時、必ず同時に何かしていないことがあるということです。私はこれを「同時性テーゼ」と呼んでいます。

何かしていないという不在は、責任について考える際にも重要な概念になります。大型トラックが左折の際に内輪差で自転車を巻き込んでしまった場合、運転手は横断歩道を渡る歩行者を注意深く見ていて、左側の巻き込みに気が付かなかったこともありえます。何かを見ているということは同時に何かを見ていないということを意味します。曲がる時、前方は見ていたけど、左はよく見ていなかったし、交通規則のルールブックを見てもいなかったでしょう。しかしこの場合、事故の原因は過失、つまり左側への注意の不在に求められます。

──進学も人生における大きな選択の一つです。選択に伴う後悔とどのように向き合えば良いでしょうか

進学選択といった、もっと良い進路があったのにそこに目を向けていなかったとか、時間があったのに勉強していなかったとか。そういった不在が後悔を引き起こすこともあります。ただ原因という概念は、ギリシア語ではアイティア(αἰτία)という言葉で、責任という概念と同じなのですね。例えば日本語だと「大雪のせいで交通渋滞になった」「あいつのオウンゴールのせいで負けてしまった」などと述べることもあります。どちらも「せい」という言葉を使っていますが、前者は大雪が渋滞の原因だと述べていて、後者は負けたことの責任を「あいつのオウンゴール」に帰しています。日本語でも原因と責任は同根なのです。

ただ、責任という概念は事後的なものですよね。何かが起こった後で「誰がやったんだ」と責任が追求されます。だから、進学を含め何かを選択したことで将来のいろいろな道が定まっていくという場合でも、現在から過去にさかのぼって振り返るという形でしか選択の良し悪しを評価できないのだと思います。逆に言えば「いま」が良ければ、過去の選択も良いものとして評価されることになります。自分の人生が無意味ではなかったのだと多くの人は思いたいものです。1度選んだ道を、むしろ後から盛り上げていく、つまり、選択が正しかったのだと後から作っていくことが重要になります。だから、いつでも「現在進行形のいま」が勝負の場所なのです。

私は60歳で東大を早期退職していまの大学に移りました。本郷に教員として戻ってきたのが37歳の時だったので、23年もいたから十分だということもあったのですが、65歳の定年までいると再就職も大変でなかなか安定しないので、それだったら60歳ちょうどで転出してしまおうと考えました。吉と出るか凶と出るかは後で決まるものです。

ただ、人生を振り返ってみると、私は動物が好きなので、動物関係の仕事をやってみても良かったのではと思うことがあります。人生も満足か不満足かの2択ではなく満足度に程度があります。100%の満足はできないし、違う道があったのではという後悔が生まれるのも自然です。もし後悔が出てきたなら、その違う道を同時並行でやってみるのも良いと思います。私の場合であれば、哲学の道と同時に動物関係の活動もしてみるとか。何事も後からの活動で選択肢が良かったのかが決まるのです。後になって、やっぱりこの道を選んで良かったと思うためには「現在進行形のいま」を充実させるしかないのだと考えています。

──東大生へのメッセージをお願いします

東大生の中には簡単に合格したという人もいるかもしれませんが、やはり多少なりとも努力して東大に入って来た人もいて、東大入学ということに対して達成感を感じていると思います。ただ東大生になるということはスタートラインであって決してゴールではありません。ここからが勝負なんだという意気込みが何よりも大切です。あと、海外にも出ていってほしいですね。海外に行くというのは言葉や習慣の面でいろいろ大変ではありますが、やはり“no pain, no gain”です。痛みのない安楽な生活を送っていたら、何も得られません。東大という有利なスタートラインに立っている分、その環境をぜひ活用していってほしいです。