今年、開館25周年を迎える無言館は、長野県上田市にある私設の美術館兼、戦没画学生の慰霊施設である。30年ほど前、長野県上田市で夭折(ようせつ)画家たちの作品を展示する信濃デッサン館(当時)を経営していた窪島誠一郎さんは、出征経験を持つ画家・野見山暁治さんと全国の戦没画学生の遺族の元を訪れ遺作の収集を始め、後に無言館を設立した。

十字架の形をした無言館には、収集した戦没画学生たちの遺作が展示されている。彼らの作品には、死を覚悟しているとは思えないほど、描く対象への静かな愛情が感じられる。死を前にして、自分の最も愛するものを選び、画学生たちは出征の直前まで魂を削って絵を描いた。彼らにとって、愛しいものを描き残し心に刻み込むことが、自分の生涯を一枚の絵に表現することが、幸福であり使命であったのだろうか……。

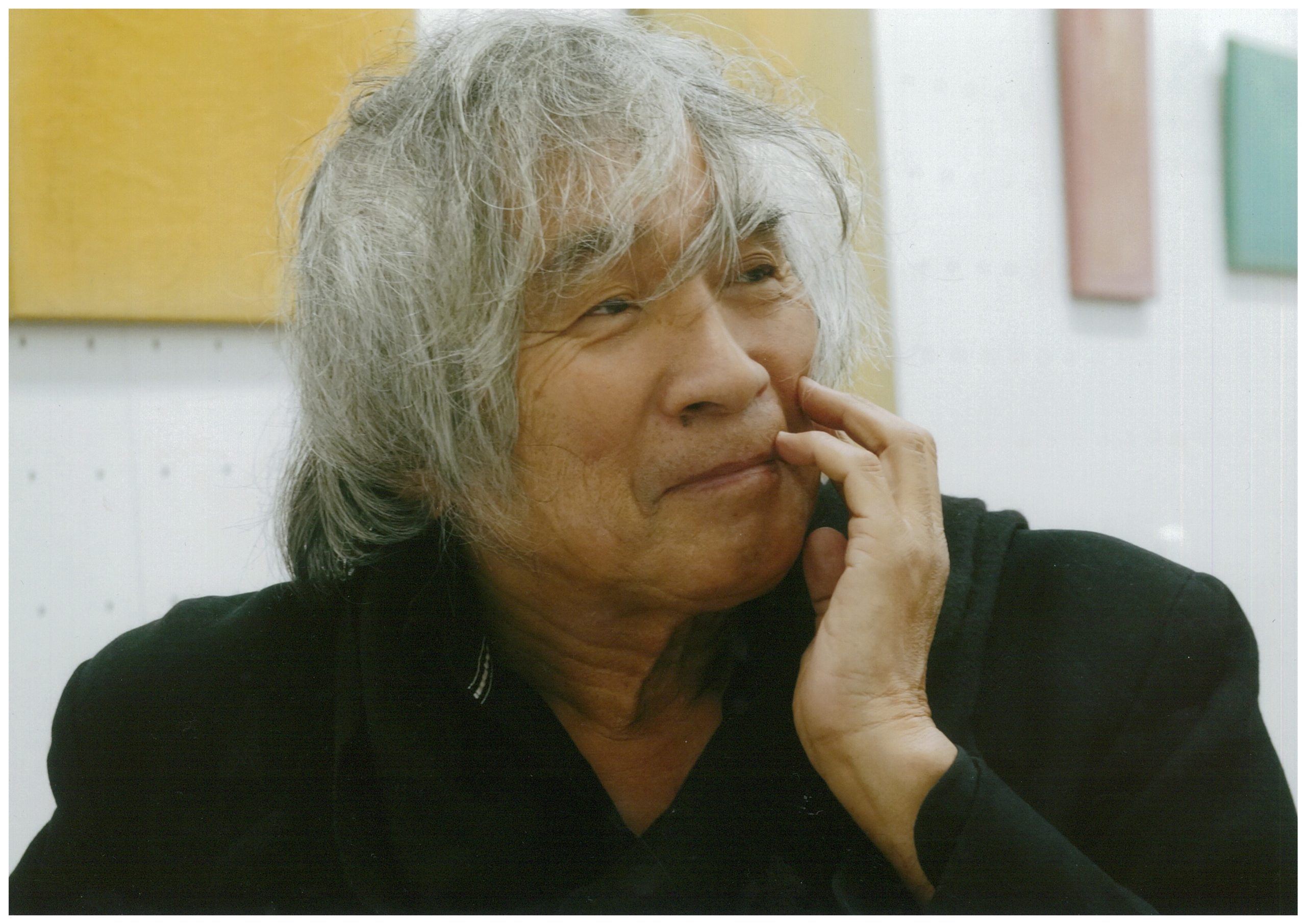

無言館館主である窪島誠一郎さんに、画学生たちの「軌跡」を伝えることの難しさ、そして「詩」や「絵」への思いを聞いた。(取材・本田舞花)

【前編はこちら】

言葉を「身ごもる」ということ

──窪島さんは無言館開館の折に「あなたを知らない」という詩を作ったり、無言館成人式の折に献詩「無言の詩(うた)」を朗読したりしていますね。なぜ無言館を詩で表現しようと思ったのですか

詩ってうめきというか叫びのようなものですよね。僕の場合、散文で助詞や副詞でつなげて書くと、どんどん本質から遠ざかっていくような気がするんです。うまい詩っていうのはないと思います。共鳴できるかどうかだね。だから子どもたちにもよく言うんですよ。よく先生はね、授業が終わると必ず、感想文を書きなさいって言うけど、感想文は書けてもね、感動文は書けないもんだって。本当に感動したら、言葉は出ないんだから。10日経ち半月経つと、忘れるものは忘れるんですけど、残るものは残るんですよ。その残ったものを書けばいい。

──率直な感想を断片として、詩として表現していくということは難しいことですか

難しいですよ。例えるなら、言葉が生まれる時は赤ちゃんを身ごもるって感じなんだよね。でも、言葉を身ごもった後に、その生まれた瞬間の言葉を、素早く取り出して、空気に触れないうちにポッとそこに置くっていうのが大変ですよね。

言葉自体は作るっていうより降ってくる。だから無言館という名前も、絵を集めに全国を歩いて「美術館を作るべきだなあ」と思っているうちに降ってきたものです。

やはり詩のように、裸で無垢(むく)で何事にもぶつかるって、大切なんですよね。しかし残念ながら、今われわれの社会は、裸であればちゃんと服を着なさいという教育でね。言葉の「身ごもり」の瞬間なんて、どんどん遠ざかっていっちゃってますよね。

──しかし、裸で無垢で生き続けることは困難ではないですか

そうなんだよね。僕はこの無鉄砲な美術館は、最初はおそらく半年か1年しか持たないだろうと思ってたんですよ。でもそれでいいと思ってたんですね。大借金をして大失敗してこそ、エッジの立った人生、って感じがした。でもふと気付いたら25年もやってきちゃって、感謝状をもらったりテレビの取材が多くなったりしているわけです。画学生たちは論理的に考えたら無名の画家で、たとえ彼らの絵が売りに出されてもみんなただなのに。

人が来るとかそんなこと考えたことないです。なぜ無言館を始めたのかと聞かれたら、究極のええカッコしいだからとも言えるし、使いたくない言葉なんだけど、僕の承認欲求だとも思うんですよ。それで突っ走ったんですね。いざやってみたら単に長持ちしたどころか、俗にいう成功者になっちゃった。これは複雑ですよ。

絵と鑑賞者の共鳴 無言の対話

──画学生たちを突き動かした情熱とは、どのようなものですか

ものを作り、自己表現を遂げる人の精神の根幹は、描きたいって思いだけですよ。コンクールに入賞したいとか、認められたいとか、社会で有名になってとか、そういうんじゃなくて、子どもがお絵かきに夢中になるような、ただひたすら描きたいっていう欲求だけだと思います。無言館に訪れた人々は、絵に込められた情熱の前に無言になってしまう。でも、人生だってその人が生み出した作品だと考えれば、その欲求は、誰にでもあると思うんですよ。

だから僕は、彼らは果たして無言館に並べられることを良しとしているのだろうか、と考えるんです。多くの人は、無言館を訪れて画学生たちの絵を見ても「かわいそうに、尊い命を散らして」と嘆きます。無言館を、かわいそうな戦争の犠牲者の絵の美術館だと考えてしまっているからです。画学生たちは、画家として、やはり普通の美術館に飾られたいに決まっていますよ。それでも多少彼らに救いの思いを与えているとしたら、僕は戦争とは関わりなく彼らの絵を集めたっていうことです。絵というものを愛している人間が、自分達の絵を選んで作った美術館だと知ったら雲の上の彼らは絶対喜ぶはずです。

──窪島さんを突き動かす情熱はなんですか

やっぱり承認欲求かなあ。僕は人間のエネルギーの源は寂しさだと思うんですね。僕は生い立ちが少し複雑で、幼い頃に養父母に引き取られ、育てられたので、36歳まで自分の本当の名前や生まれた場所を知らなかった。36というと、今ちょうど80だから、人生の半分はずっと自分が何者かを知らなかった。本当に奈落の底のような寂しさだった。そうして生まれた、寂しさから逃れたいという思いが、ものすごい噴射力となって窪島ロケットを飛ばしたんですね。でもどんなに逃れようとしても、その寂しさからは容易には抜け出せないんだよなあ。ところがね、キッド・アイラック・ホール(当時)にしてもこの美術館にしても、共通のものを愛する人がやってくるじゃないですか。それが本当にうれしかったですね。

──窪島さんにとって絵と向き合う「無言の時間」は、寂しさを癒やす時間ですか

そうですね。寂しさがある以上、僕はここにしがみついてやっていくでしょうね。無言館の作品に向き合い続ける中で、僕は、自分が低温火傷のように遠くに感じていた戦争は、この寂しさにもつながっているんじゃないかと気がついてきた。戦争がなければ実の親と別れなかったんじゃないか、あるいは、戦争がなければあんなに貧しい中で養父母がつらい思いをして、もらい子を育てることもなかったんじゃないか、と。いろいろありましたけど、最後にぐるっと回って戦没画学生に落ち着いたのは、それはそれで仕方のないことかなあ、と思いますね。

──窪島さんの人生は戦争と深く関わっていると思うのですが、戦争というものに対して、若い時と今では思うことは違いますか

若い時は考えたこともないですよ。貧乏だけは憎んでいたけど、貧乏に至らしめた戦争のことは考えなかったですね。戦争のことをいくらか考えるようになったのは、画学生の絵を集め始めてからです。画学生の遺作を求めて訪ねる先で、遺族の方々が記憶をたどってその時代のことを話してくれました。そういうことを通じて段々と、いかに自分が何も考えてこなかったかということに、気付かされました。よく使う言葉なんですけど、むしろ彼らの絵に僕の方が見つけられちゃったというか。僕の生きた30何年かが、50年も前の絵に見つけられた感じですね。僕が絵を見つけたんじゃなくて、絵が僕を見つけた。「今までどうやって生きてきたの?」と言われている気がしました。

──窪島さんにとって「絵」とはどのような存在ですか

「寂しさ」から救ってくれる、大切な仲間でしょうね。絵っていいですよ。絵に向き合ったときに感じることは、自分のコンディションや年齢次第で全然違ってみえることです。絵の素敵なところは、言葉を持ってないところですね。文字通り無言であるっていうことが、見る側の無言を促すんですよ。無言なものに向かっては、無言が共通語になるんですよ。無言者と無言者としてね。

窪島誠一郎(くぼしま・せいいちろう)さん 1965年、小劇場「キッド・アイラック・ホール」(当時)を設立。79年、夭折画家の作品を展示する「信濃デッサン館」(当時)を設立。97年、戦没画学生慰霊美術館「無言館」を設立し現在も館主を務める。

【前編】