就職の早期化に伴い、学部3年ないし修士1年の学生はきっと就活でせわしない日々を送っているだろう。2年生の中でも、この時期すでに動き始めている人がいるとまで噂では聞くが、そうは言っても、就活の情報を、はてさてどうして入手すればいいものだろうか…。

そのような学生の不安の払拭を担うためにも、2月号では「就職特集号Ⅰ」と題して就職活動の内実を探る。目下就活を控えた学生から、まだまだこれからではあるけれども情報を得て心構えをしておきたいという学生、ひいては就活をせず院進しようと志す学生についても広く有益となるような特集を目指し構成を心掛けた。

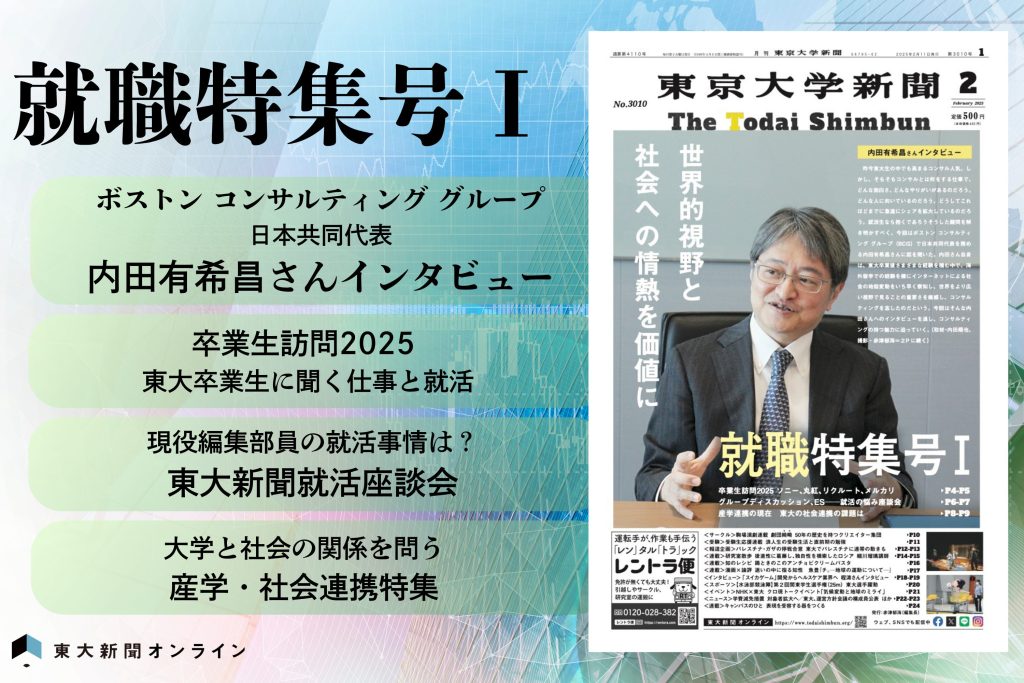

こちらのページでは2月11日発行の「就職特集号Ⅰ」の見どころを一挙に紹介する。最後に、発行責任者からのコメントも併せて掲載する。

【お買い求めはこちらから】

世界的視野と社会への情熱を価値に ボストン コンサルティング グループ日本共同代表 内田有希昌さんインタビュー

昨今東大生の中でも高まる「コンサル人気」。しかし、そもそもコンサルティングとは何をする仕事で、どんな面白さ、どんなやりがいがあるのだろう。どんな人に向いているのだろう。どうしてこれほどまでに急速にシェアを拡大しているのだろう。

就活生なら抱くであろうそうした疑問を解き明かすべく、今回はボストン コンサルティング グループ(BCG)で日本共同代表を務める内田有希昌さんに話を聞くことができた。内田さん自身は、東大卒業後さまざまな経験を積む中で、海外留学での経験を機にインターネットによる社会の地殻変動をいち早く察知し、世界をより広い視野で見ることの重要さを痛感し、コンサルティングを志したのだという。

今回はそんな内田さんへのインタビューを通し、コンサルティングの持つ魅力に迫っていく。

【特集】卒業生訪問──東大卒業生に聞く「仕事」と「就活」

就活では多くの業界・企業を見た上で進路を選択することが重要だ。しかし、多種多様な仕事について、社会人の話を直接聞ける機会は多くない。

そこで今回は幅広い業界から、リクルート、メルカリ、ソニー、丸紅の四つの企業を訪問。東大出身者に仕事の内容ややりがい、就活時の経験などについて聞いた。インターネット上の情報だけでは知ることができない、業界や企業の魅力や実態を知って進路選択の参考にしてほしい。

【特集】就活、どうすればいい?──現役部員の就活のリアル

就職活動。いずれ多くの人が通る道だ。だが選考の方法や基準、スケジュールなどその全体像は非常に複雑で、就活をしていく中でも把握することがなかなか難しい。

そこで東大新聞では、部員有志による「就職座談会」を開催。多くの企業が就活に取り入れている「グループディスカッション」体験と、それぞれの参加者が就活に対して抱く悩みや疑問を打ち明けあう「お悩み相談会」の2部構成で、就活の実態やそれぞれのエピソードを探った。

【特集】「社会と共に歩む東京大学」をどう作るか? 産学連携の限界から社会連携の未来へ

東大のウェブサイトには「社会とともに歩む東京大学」という理念が掲げられている。地球環境、エネルギー、少子高齢化といった課題が顕在化する21世紀社会において、大学には教育・研究と並ぶ第三の使命として社会との連携がますます求められるようになっている。

課題解決に向けて研究成果を社会に還元し、社会との「知の協創」を進めていくための具体的な取り組みとして、東大が注力しているのが、大学と産業界の連携だ。こういった産学連携はどのように進められてきたのだろうか。日本と東大それぞれの産学連携の歩みを振り返りながら、社会との連携の現状や課題を見ていく。

【受験】受験生応援連載2025──浪人生はどう過ごす?

2次試験直前。現役生は言うまでもなく不安な時期だ。一方、浪人生は既に入試を経験しているだけに、かえって過ごし方に苦労することも。今回は浪人を経て東大に入学した2人に話を聞き、直前期を含めた浪人時代の過ごし方を聞いた。

【報道特集】東大とガザ──大学はパレスチナ問題とどう向き合うか

2023年10月に始まったパレスチナ・イスラエル間の武力衝突は、15カ月にわたる戦闘の末、今年1月19日に停戦が発効した。徐々に人質の解放が進んでいる一方で、ガザ地区では人道的危機が今もなお続く。

東大では、学生や教職員による即時停戦を求める署名活動、学習ゼミ、連帯キャンプなど、多様な活動が展開されている。前期教養課程でのパレスチナ問題に関する授業の開講や、大学院情報学環でのアルジャジーラ(中東・カタールの衛星テレビ局)とのVRコンテンツの共同開発など部局単位での取り組みは見られるが、大学としての声明はまだ発出されていない。東大で広がる連帯の動きに、大学はどう応えるのか。

2月号発行責任者より

就職活動といえば、総じて聞こえてくるのはマイナスのイメージ。学生としてのモラトリアムを謳歌しているはずだったのに、いつの間にか就活という「重荷」を負って、自分のことを表現しろとエントリーシートを書き面接を受け、「お祈りメール」に打ちやられる…。自分の人生に当事者意識のないままでは、就活はぼんやりと降ってくる試練として受け取られてしまっても無理はないでしょう。

もちろん、負の面があることは否めません。そんなに志望度が高くなくても落とされたらへこむのは当然ですし、就活と学業の板挟みでつらい思いをすることもきっとあるでしょう。

しかし、私たちはそれでも大抵の場合就活をします。ないし院進して研究をします。それはなぜでしょうか。お金がいるから? モラトリアムがもう少し続いて欲しいから? それも確かに間違いではないのかもしれません。でも本当にそれだけでしょうか。学生から次のステップに進むのに、超えるべきもの、あってほしいと願う自分の姿は、一体どのようなものなのでしょうか。

就活なんてまだ何も考えてないという人も、その渦中で自分を同定することができずに苦悩している人も、院進するから就活なんて興味ない、と考えている人も。一呼吸をおいて一度向き合ってみませんか。就職特集号Ⅰが、ささやかながらも、みなさんの足のともしびとなることを願ってやみません。(2年・内田翔也)