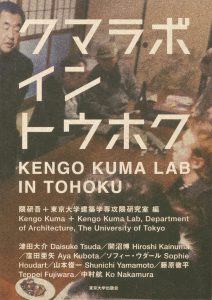

昨年度で東京大学を退職した隈研吾教授(工学系研究科)。国立競技場や高輪ゲートウェイ駅の設計に携わるなど、ますます注目を浴びる希代の建築家に、教員生活を振り返るとともに最終講義や本郷キャンパスの自作について語ってもらった。

*本記事の取材は2020年2月26日に行われました。

(取材・大西健太郎 撮影・西丸颯)

後編はこちら!

2009年、東大に着任

隈教授が東大に着任したのは2009年の4月。それ以前も慶應義塾大学理工学部で教鞭をとっていた。実務家として設計活動を行いながら、大学で建築学の教育を行う建築家はプロフェッサー・アーキテクトと呼ばれる。プロフェッサー・アーキテクトとして、長年大学で後進の育成に携わってきた隈教授に、東大での教員生活を振り返ってもらった。

──プロフェッサー・アーキテクトとして活動されてきました

アカデミー(academy)という場所は、建築においてすごく重要な場所のように思います。建築を設計するということは、実社会の、予算があって法律がある中で実際にものをつくる行為。だから建築家という存在は普段、経済とか政治といった社会の流れに流されやすい。そこで、普段の自分の行為が、ある別の基準で見た時にどういう風に見えるか、歴史的にどういう風に位置付けられるのかな、って測るための「物差し」が必要になってくる。

僕にとって、その物差しはアカデミーであり、大学です。アカデミーという場所では、例えば古代ギリシャ・ローマの時代からどういう風に建築が作られてきて、これまで建築家はどういうことを考えてきたか、というような建築の歴史が堆積され、継承されている。そうしたアカデミーの歴史の中で、自分が今やっていること──ポジションだとか、自分の方法──を検証できる。建築史の本を読めばいいじゃないかっていう人もいるけど、本を読むだけでは一面的になる。大学というところは、色々な立場、色々な専門の人がいて、その歴史が生きた形、ひろがりがある形で継承されている場所だから。

逆に大学側からしても、実務家として社会との接点がある建築家が大学で教えることは意味がある。だから、建築学科の存在は、建築家にとっても、大学にとっても重要な交流の場になっている。

──東大ではこれまでどのように教育に取り組んできましたか

今言ったように実務と大学との交流が大事だと思ったので、どうすれば交流が生まれるかを考えた。例えば学生や助教と、事務所に属している所員とで、同じコンペを一緒にやってみたり、パビリオン(博覧会などの展示用に仮設した建物)を一緒に作ってみたりする機会を設けました。

やはり、アカデミーの場所とプラクティス(practice)の場所が近くて、人間が「接している」ということが、お互いにとってすごく重要だと思う。実際、うちの事務所にインターンに来る学生も多かったし、この10年間でかなり色々な交流が生まれましたね。

──隈研究室では国内外問わず様々なプロジェクトに取り組んできました。特に印象に残っているものを教えてください

最近だと、英国・ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館で作った竹のパビリオンが印象に残っているね。「竹わ」といって、竹とカーボンファイバーを編み込んで、強度を増したパビリオンなんだけど、現地でも反響が大きくて色んな人に喜んでもらえたし、学生もこのプロジェクトから色々なことを勉強してくれた。

僕はレクチャー(講義)形式で教えることは多くないんですね。レクチャーで伝えられることは一方通行になる。そもそもレクチャーで教えることのできる建築の知識は少ないと思う。僕がパビリオンをたくさん作ってきたのも、学生と一緒に作ることで、一方通行じゃない形で学生に教えることができると思ったからなんだよね。

──東大に着任して良かったと思うことはありますか

自分が普段行っている活動を測る物差しを手に入れることができた気がする。東大の建築学科っていうのはアカデミーとして伝統を持っていて、多くの建築家を輩出しているし、歴史的に見ても、明治以来の建築の中心地であり続けた場所だから、その中心地から見た時に、自分が今やっていることは何なのかってことを考えることができた。

教える学生がいたことが自分自身の活動のモチベーションにつながったことも大きいね。2013年から2017年にかけて東北・福島の東日本大震災の被災地に演習に行ったんだけど、僕1人だけだったら絶対に思い付かなかった。学生に見せたいな、教えたいなっていうのが自分自身を動かす大きな動機になって実際に被災地に行くことができた。自分1人でいると、自由であるようでありながら、人間って意外に怠慢。だから学生といると逆に鼓舞される。怠慢な自分を鼓舞してくれたことで、色んなところに行き、色んな人に会うことができた。

──今後の予定をお聞かせください

教授を退任後は実務一本というわけではなく、東大では本部所属の特別教授として活動していく予定です。最近は東大でもデザインに関わる分野が発展してきているし、海外との交流にも関わっていけたらいいなと思っています。

「前代未聞」の最終講義

「工業化社会の後にくるもの」と題した全10回の最終連続講義を昨年4月から行ってきた隈教授。毎回異なるテーマを設定し、各界の第一線で活躍するゲストを招き、これからの建築のあり方について議論を重ねてきた(※第10回「コンピュテーショナルデザインとクラフト」は新型コロナウイルスの影響で開催延期中)。

安田講堂での大規模な最終講義を隈教授はどのような思いで企画したのか。目的や現時点で得られた手応えについて聞いた。

──ゲストとの対談形式による最終講義というのは珍しいですが、どのような経緯や目的で企画されたのでしょうか

僕がただ一方的に話すだけのレクチャーは、それこそ世界中の大学で行っているんだけど、その時に話す内容は大抵決まっているわけだよね。例えば僕の主要な作品や哲学について2時間くらいで話すというようにね。

ゲストとの対談形式にしたのは、いつもレクチャーでしている話を今更東大でしてもしょうがないと思ったから。自分一人ではなく、ゲストとの対話的な形式をとれば、当然他の話題が出てくる。そうすれば普段とは違う話が僕の中から引き出せるんじゃないかと思った。つまり他人というものを介して、そこから自分の様々な部分を語るということだね。

ゲストを呼ぶにあたっては、自分が今まで一緒に仕事をしてきた人、お世話になってきた人だけじゃなくて、これまで話してみたかったけど話したことのなかった人や、こういう機会でないと話せない人を中心に選びました。

──第9回まで終えられた現時点での手応えや印象に残っている回について教えてください

自分の中に潜んでいる多様性というか、やっぱり自分が色々なものに興味を持っているということを知るいい機会になったね。

あと、内田先生(内田祥哉名誉教授。隈教授は学部4年時に内田名誉教授の研究室に所属)や原先生(原広司名誉教授。隈教授は大学院で原研究室に所属)のように、この機会を逃したらもう語り合えないと思うような方もいらっしゃったので、今回最終講義でお話しできてとても貴重な機会になった。

今回呼んだゲストは全て僕の人生に大きな影響を与えてくれた人たちだけど、退職記念だからこそ真面目に語り合えることもある。僕に対する原先生の影響について、だなんて、退職記念じゃなかったらなかなか表立って原先生自身に聞けなかった。

印象に残った回は、例えば御厨先生(御厨貴:東京大学名誉教授、政治学者)と藤森先生(藤森照信:東京大学名誉教授、建築史家・建築家)を呼んだ回(第7回「歴史と継承」2019年12月18日実施)ですね。

お二人を呼んだのは、現代の政治的・社会的状況と自分の建築との関係性について考えてみたいと思ったからだったけど、社会や政治の状況は現在進行形で変わっていくものだから、現時点で語れることはあまり多くなかった。このテーマに関してはもう少し時間が経ってから、もっと深くやりたいと思った。

キャンパス内に2つの自作

東大の本郷キャンパス内には隈教授が設計した建築が2つある。キャンパスの南端、春日門を入ってすぐの場所にある「ダイワユビキタス学術研究館」と、工学部11号館内に長谷工コーポレーションともに設計し昨年12月に完成したばかりの「HASEKO-KUMA HALL」だ。

──これら2つの建築について、その設計意図や思い出を教えてください

最終講義が学生に遺すメッセージであると同様に、建物っていうのはある種もっと永続性のあるメッセージだと思う。その意味でこれから何十年も先、僕の名前なんて聞いたこともないような学生が、僕の設計した建物を見たり使ったりした時に、この建物って一体何だろう?って、好奇心を喚起させることができればいいなと思う。自分が学んで教えた大学に自分の建物ができるということはものすごく幸せなことだと思います。

──設計に際して、歴史的な建造物が数多く建ち並ぶ本郷キャンパスならではの難しさはありましたか

本郷キャンパスの建物はほとんど内田祥三先生の設計だけど、内田先生は僕の恩師の祥哉先生のお父さんだから、間接的には僕の先生のような人。その点、内田祥三先生の人生も作風もよく分かっているし、デザインのように形から入るのではなく、ものをつくる現場から入るという内田祥三先生の哲学・イデオロギーが僕自身の中にも流れているのを感じる。だから自分のおじいさんのために、おじいさんと一緒に設計するような感じがして、やりやすかったし、楽しかったですね。

【隈研吾教授退職記念インタビュー】