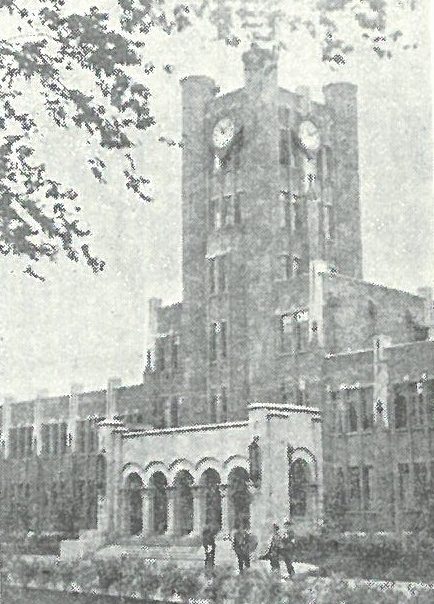

駒場Ⅰキャンパスの正門正面に位置する1号館は現在改修工事が行われている。駒場生の目に必ず入る建物だけに、改修に対する注目度は高いのではないだろうか。そこで今回は、1号館と駒場地区キャンパスの歴史を振り返るとともに、改修中の1号館に記者が潜入し、工事長の尾形晃弘さん(清水建設)の案内で工事の様子をお伝えする。(取材・安部道裕)

1号館の歴史をおさらい

駒場Ⅰキャンパスの他の建物と同様、普段から授業などで使われている1号館だが、駒場Ⅰキャンパスでは唯一国の登録有形文化財に登録されている歴史的に重要な建物だ。

1号館は1933年に東大教養学部の前身である第一高等学校(当時)の本館 として建設された 。当時、東京帝国大学(東京帝大)と第一高等学校の間で敷地交換の話が持ち上がっていた。現在の東大の弥生キャンパス(文京区)にあたる土地を所有していた第一高等学校に対し、現在の駒場地区キャンパスの土地を所有していた東京帝大農学部が、敷地の交換を求めたのだ。その見返りとして、東京帝大側が第一高等学校の主要な建物を駒場に建設することを約束した。

こうして建てられたのが1号館や900番講堂、駒場博物館、101号館だ。いずれも設計は元東京帝大総長で、関東大震災後のキャンパス復興を主導した内田祥三と、それを支えた清水幸重が担った 。1 号館が本郷キャンパスの建築群と似ているのはこのためだ。戦後、第一高等学校が東大教養学部として包摂されるに伴い駒場も東大の敷地となり、1号館も東大の建物となった。

いざ改修現場へ、普通だと思ってた扉が実は?

主な改修内容は防水改修、外部建具改修、外壁のタイル改修、内部改修で、建築工事は清水建設が行う。工期は2024年8月から25年3月までで、Sセメスターの開始に合わせて4月には供用開始となる予定だ。

記者は今回、尾形さんの案内で工事中の1号館に入ることができた。現場の様子を写した写真と共に、各改修内容をお伝えする。

まずは漏水対策について。経年による劣化で雨水が浸み込むことにより内装の漆喰が膨らんだり、剥がれたりする不具合が生じていた。躯体に関する不具合も多少見られた。建物全体で104カ所の漏水を確認。これらを1カ所ずつ補修していったという。

外部に面した窓も改修した。新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として設置された換気設備が、窓の約半分の面積をふさいでいた。換気設備を再編して窓から取り外し、創建時意匠の中桟を復元するなど文化財としての改修に配慮した設計となっている。

内部改修では、これまでばらばらだった電気・空調設備などのスイッチ類をまとめた設備パネルを導入したほか、床フローリングの研磨や、内壁、建具の塗装、天井の更新を行った。

改修の過程で「教室の扉のガラスが珍しいものであることが分かった」という。英国から輸入した「モロッコガラス」という型板ガラスで「安田講堂のトップライト部分に用いられていたガラスも同じものだ」と尾形さんは話す。何気なく使用している扉に貴重な部材が使われているのも、歴史ある東大のキャンパスならではだ。

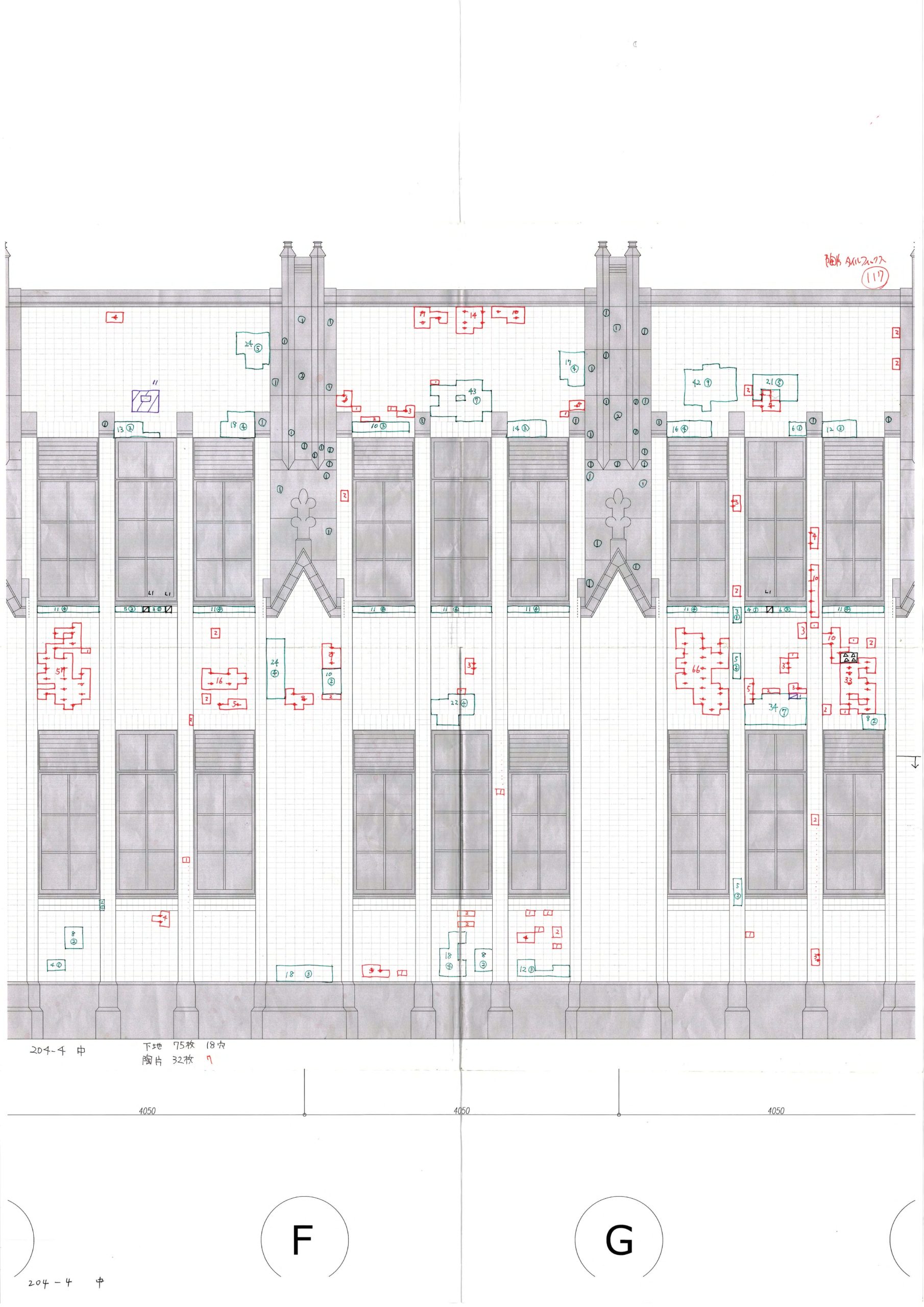

最後に剥落防止の改修を実施した外壁タイルを見よう。タイルはモルタルによって建物躯体に張り付けられているが、浮いてくると地震などで剥がれてしまう危険がある。今回は浮きの補修と、必要に応じて最低限の新規のタイルへの更新を行った。高圧水による汚れの洗浄も行った。

1号館に使われている多数の細い溝が特徴的な「スクラッチタイル」は内田祥三が好んで使った建材だ。同じく内田が設計した、本郷キャンパスの建物でも多く使用されている。そのため、両キャンパスで用いられているスクラッチタイルは同じかと思いきや、今回の改修で溝の具合が少し異なっていることが分かった。よって、改修に当たっては過去に本郷キャンパスの建物を改修した際に使用したスクラッチタイルと同じ形状にすることはなく、駒場1号館で使用されているものに合わせて新規作成したのだった。

1号館が積み重ねた時間を尊重

今回の改修の工事長を務める尾形さんは、過去に安田講堂の改修も務めた近代建築の保存改修のスペシャリストだ。尾形さんは「図面や写真などの史料を丁寧に調査し、対象となる建造物への理解を深めることが重要です」と話す。

今回の改修で「1号館が新築のようにきれいになる」と考える人もいるかもしれない。しかし、今回のアプローチは「積み重ねた歴史を尊重する・残す」ことだ。東大のキャンパス計画では歴史ある空間の価値を維持・向上させるためには歴史的建造物を上手く使い続ける ことが基本的な考え方であることが示されており、「歴史的な蓄積を最大限活用し(中略)『風格あるキャンパス』を形成する」とある。「今回の改修工事においても、建物の更新履歴や経年変化といった「建物が経てきた時間」を尊重して風合いを残すことが大切だと思います」と尾形さんは語る。

駒場1号館を訪れた際には、ぜひ教室の扉のガラスや外壁を見て、1号館の歴史に思いをはせてみてはいかがだろうか。