1923年9月1日に起こった大正関東地震による関東大震災からまもなく100年が経とうとしている中、7月23日と30日に東京大学大講堂(安田講堂)で、東大情報学環などが主催して「大正関東地震100年シンポジウム関東大震災と東京大学─教訓を首都直下地震対策に活かす─」が開催された。関東大震災の全容を知り、さらにその知見を踏まえて、今後発生するといわれている首都直下地震対策にどのように生かすのか検討するこのシンポジウムの第I部の講演の中から三つを抜粋して紹介する。(取材・小原優輝)

藤井輝夫総長開会挨拶

最初に登壇し開会のあいさつをしたのは藤井輝夫総長だ。100年前の1923年9月1日に起こった大正関東大震災で、当時創立46周年だった東京帝国大学(当時、現・東京大学)も甚大な被害を受けた。工学部本館や理学部本館などが使用不能になり、医学部医化学教室からの出火により図書館の蔵書約75万冊のほとんどが焼失するなどの被害を受けた。

藤井総長は東大では災害や防災の基礎的分野で、文理問わず多くの分野が連携し研究しており、その成果を実社会に還元することが東大の使命だと語った。そのためにも学内外の対話は重要であり、このシンポジウムは「災害や防災に関する課題に対して問いを立て共に問う有意義な対話の実践の場」になると考えていると述べた。過去の震災の知見を踏まえて、今後発生する首都直下地震の対策にどのように生かしていくべきか多角的に議論をしてほしいと語った。

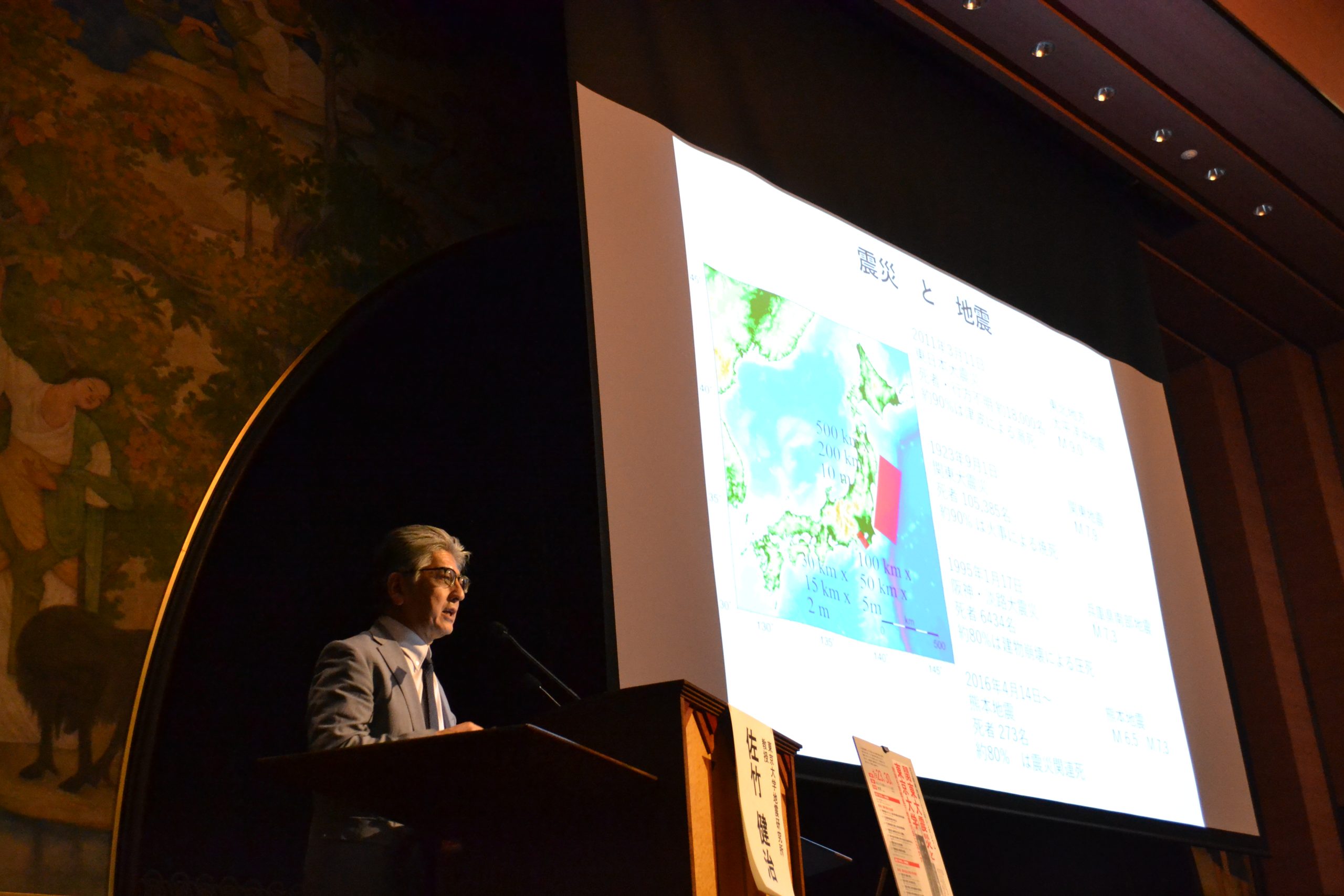

佐竹健治教授(東大地震研究所)「関東地震のメカニズム、過去の発生履歴と将来の発生確率」

まず、関東大震災の被害の大きさと特徴が紹介された。東日本大震災での死者・行方不明者数は約18000人(関連死は除く)で、その約90%は津波による溺死、阪神・淡路大震災での死者は6434人で、その約80%は圧死、関東大震災での死者数は約105000人で、その約90%は火災による焼死であるというデータが紹介された。またこれまでに、関東大震災を引き起こした大正関東地震のほか、1855年11月11日に起きた死者7000人の安政江戸地震や1703年12月31日に起きた死者10000人の元禄関東地震など、大きな被害をもたらした地震が過去にも東京で起こっていることが判明している。

そもそも、関東平野の下にはフィリピン海プレート、太平洋プレートという2枚のプレートが重なっており、地下構造が複雑である。そのため、さまざまなタイプの地震が発生する。なかでも、これらの規模の大きい地震は、フィリピン海プレートの沈み込みによって発生したとされている。この地震活動はかつて、地面が大きく隆起する「元禄型」と、小さく隆起する「大正型」の2つに分けられ、30年以内に発生する確率が評価された。

しかし、東日本大震災を受けて2014年には、元禄型と大正型に必ずしも当てはまらない多様な地震が発生しているとして、不確実性を考慮した手法により、M7.9~M8.6の地震の30年確率はほぼ0~5%、中でもM8.2以上の地震はほぼ0%と新たに評価された。一方で、比較的規模の小さい、M6.7~M7.3の首都直下型地震の30年確率は70%程度という予想がなされていることが紹介された。

これらの予測は、過去のどの地震のデータに依拠するかによって変動してくるという。まだ予測精度の向上のための研究の余地が残されているようだ。

三宅弘恵准教授(東大地震研究所)「大正関東地震の揺れを考える」

続いては、大正関東地震の「揺れ」に着目した講演。大正関東地震の震度は、建物の被害などから分布が推定されているものの、正確な揺れについては明らかにされていないと説明する。実際、大正関東地震の際に本郷のほぼ同じ場所に設置されていた2種類の地震計により記録された揺れのデータが一致しないという謎があると説明。水平・上下成分を記録したユーイングの円盤型記録式地震計と、針が飛んでしまい、東西成分のみを記録できた今村式2倍強震計のデータが異なっており、今でも研究が続いているという。

三宅准教授は、その謎を解く鍵が「長周期地振動」にあるのではないかと指摘する。これは、大きな地震で生じる、周期が大きく長く続く揺れである。特に東京の地下は、地震の波が発達しやすいという特徴がある。そのため、従来の震度に加え、長周期地震動まで含めて、地震の揺れを考えることが重要だと述べた。また、それが将来の地震の揺れの予測にも役立てられるという。

関谷直也准教授(東大大学院情報学環附属総合防災情報研究センター)「関東大震災の社会的影響」

関東大震災の社会的影響に関して、現代においても学び、検討すべき課題は五つある。人とモノの移動、産業・物流、流言・情報、火災・土砂災害、心理・風化だ。

人の移動については、多くの人が、被害の激しかった地域の周囲に避難していただけではなく、縁故を頼ったり出身地に帰ったりするなどの広域避難という形態も多く行われていたという実態について説明がなされた。関東近郊だけではなく、静岡や新潟などにも多くの人の移動が行われたという。

産業・物流に関しては、震災により経営難に陥った企業と、成長した企業があると指摘する。前者は想像しやすいが、後者の例を挙げると、有力な広告会社の一つだった萬年社は、震災後の全国的な物資不足の中、地域ごとに不足している商品を調べ、広告主にその商品の広告を出すことを提案し、通常時の数倍の広告を扱うようになった。震災をきっかけに、広告会社の営業は全国展開していくことになったという。

また、震災の影響を受けた企業に、新聞社がある。関東大震災で多くの新聞社は壊滅的な打撃を受けたが、『東京日日新聞』(当時、現『毎日新聞』)と、『東京朝日新聞』(当時、現『朝日新聞』)は、関西の支社や他の新聞社と協力して情報収集や印刷を行い、危機を乗り越えた。大阪と東京に二つの拠点を持つというレジリエンス(回復力)を備えた新聞社だけが震災を乗り越え、全国に拡大することができたこの事例から学ぶものは現代でも大いにあるはずだ。

流言・情報に関しては、朝鮮人や中国人の虐殺につながったといわれる流言が一部の地方紙でも拡散されたことを関東大震災の問題として取り上げ、現代でも多様なメディアによって、発災時にはさらに混乱が生じる可能性があることを述べた。また、その対策の一つとして「政府広報」という形で政府から直接情報を伝えることが関東大震災時も東日本大震災時も行われ、それは現在でも変わらないと紹介された。

火災・土砂災害に関しては、地震時に火災からの避難を呼び掛ける情報、その呼び掛けの手段がないこと、さらに住民が火災からの避難の際に『広域避難場所』に避難をする前に、地域ごとで「一時(いっとき)避難場所」に集まってから『広域避難場所』に移動するべきこと」を知っている人は少ないことが2021年に行われた実際の調査を基に紹介された。また、土砂災害などの火災以外の被害への十分な知識を持っている人が少ないと指摘する。

最後に心理・風化について、関東大震災のような過去の災害のことを忘れて、次の災害に備えようとしている現状を課題として指摘し、災害を忘れていく風化は必ず起こりえることだと語った。

【記事修正】2023年8月13日、キャプション中の脱字を修正しました。