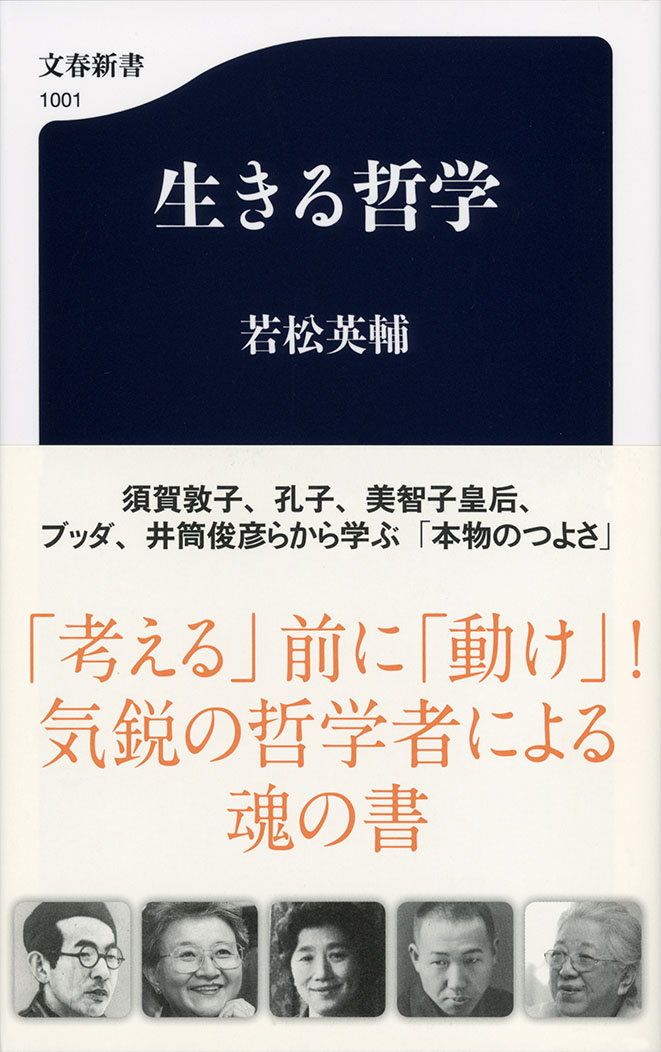

「哲学」とは、哲学者たちが難しい言葉で語る真理のみではない。われわれが不断に想起するという営みであり、苦しみの中にあっても、その瞬間を生き抜く本物の強さ。それこそが「生きる哲学」なのではないか。若松氏は、困難に立ち向かった古今東西の14人を優しく見つめ、彼らの足跡から「生きる哲学」を読み解いた。本記事では、広島での被爆経験を基に『夏の花』を書いた詩人・原民喜、そしてハンセン病患者と共に生きた精神科医・神谷美恵子を紹介する。

祈る 原民喜

「自分のために生きるな、死んだひとたちの嘆きのためにだけ生きよ。」(「鎮魂歌」)

1945年8月6日、詩人・原民喜(1905〜1951)は、 広島で原爆投下の惨状を目の当たりにする。「自分はこの惨状を書き残すために生かされたのではないか」。民喜は偶然手にしていた小さなノートに被爆体験を書き留め、その記録を基に小説『原子爆弾』(後の『夏の花』)や散文詩「鎮魂歌」を執筆。その描写の正確さは高く評価された。そして1951年、民喜は線路に身を横たえ自殺する。

原爆のような大量破壊兵器や戦争は、「個」の尊厳を 踏みにじる圧倒的な暴力である。亡くなった人々の名前は記録されず、遺体を葬ることさえ難しい。そのような凄惨(せいさん)な状況を書きつつも、『夏の花』には、登場する名もなき人々一人一人に寄り添い、花を手向けるような優しさがある。民喜は確かに無数の死者達の嘆きを聞き、彼らの声を引き受け、語った。死者たちの嘆きに導かれた「祈り」は民喜の作品を通じ、今を生きるわれわれへ と届いている。

感じる 神谷美恵子

「人間から生きがいをうばうことほど残酷なことはなく、人間に生きがいをあたえるほど大きな愛はない。」 (『生きがいについて』)

神谷美恵子(1914〜1979)は、精神科医であり、『自省録』の翻訳も行う多才な人であった。1934年に多磨全生園 (国立ハンセン病療養所の一つ )を訪れた彼女は、ハンセン病患者の病状に衝撃を受け、生涯をかけて奉仕しようと決意する。一度は諦めるが、東京帝国大学精神科医局(当時)で精神科医として活躍した後、1957年に長島愛生園でハンセン病患者の精神医学調査を開始。 最晩年までハンセン病患者たちの医療に携わった。

ハンセン病は、感染力が極めて弱く現在は治療法も確立されている。しかし当時は恐ろしい伝染病と考えられ、罹患(りかん)者は隔離施設に追いやられ生涯をそこで送ることがほとんどであった。過酷な環境にあっても、希望を失わない患者たちがいた。後遺症で視力を失っても指で、指を失っても唇と舌で点字を読む。人々の声や動きに耳を澄まし、言葉を編む患者たちを見て、美恵子は「精神の不屈な発展の力が清冽(せいれつ)な泉のようにほとばしり出ているではないか」(『生きがいについて』)と驚く。美恵子は患者たちとの交流を通じ、極限状態にある人のみならず、平凡な日常を生きている人々も含め、悲しみの中にあっても腹の底から湧き出るような生き生きとした喜びを「感じる」ことこそが「生きがい」であると知ったのだ。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

原民喜も、神谷美恵子も、悲しみの中に生きる人々に寄り添い続けた。想像を絶する悲しみや苦しみの最中にいる人々を目の当たりにした時、どうするべきか。原民喜は、原爆による惨状を語り継ぐことを使命と考え、語ることもできず亡くなっていった被爆者たちの声なき声に優しく寄り添い続けた。神谷美恵子は、ハンセン病患者たちを「患者」として捉えるのではなく、悲しみの中でも必死に「生きがい」を見つけ、もがく人々という「個」として見つめた。

人は日々、悲しみに直面する。それは離別や災害、病気など、自分の力では覆せないこともある。そんな時、この本を読んでみてほしい。14人の人生や言葉を通じて、彼らが悲しみの中でいかに生き抜いたのか、悲しむ人々にいかに寄り添ったのかを知り、自身や周囲の人々 の悲しみを見つめてみてほしい。きっと、悲しみの中に光を見つけられるはずだから。【舞】

【記事修正】

2023年12月6日午前2時23分 書影及び書誌情報を追記いたしました。