少子高齢化や「失われた 30 年」と呼ばれる経済の低成長──いずれも近年の日本が抱える問題だ。こうした社会状況の中で自らの人生に不安を感じる人は多い。東大生も例外ではない。2025 年の新入生アンケートによると、新入生の約 88%が将来について何らかの不安を抱えている。

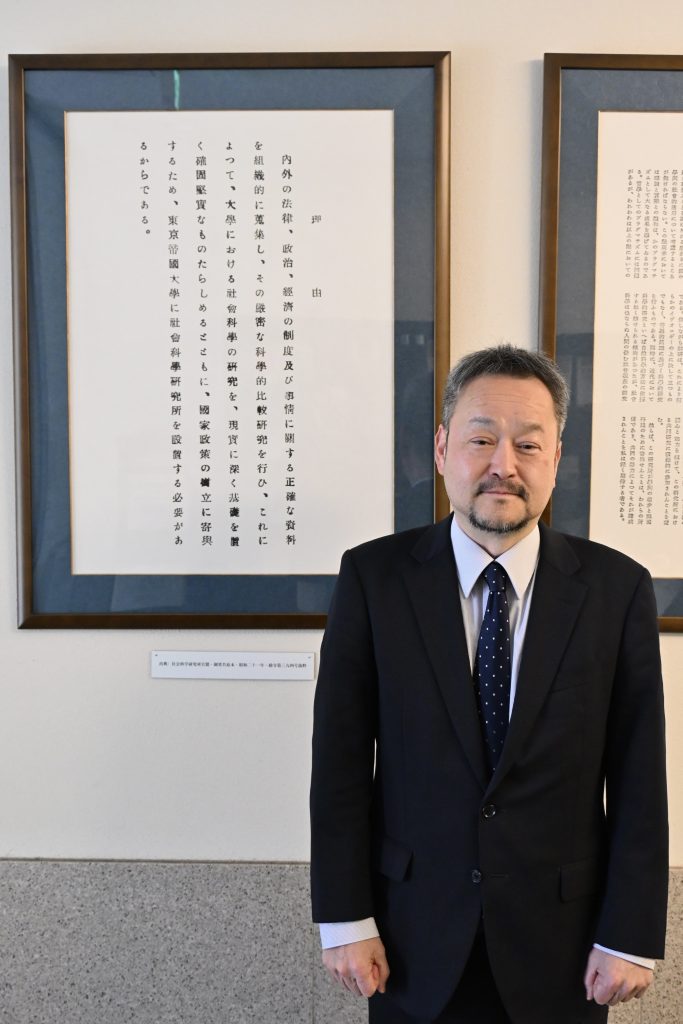

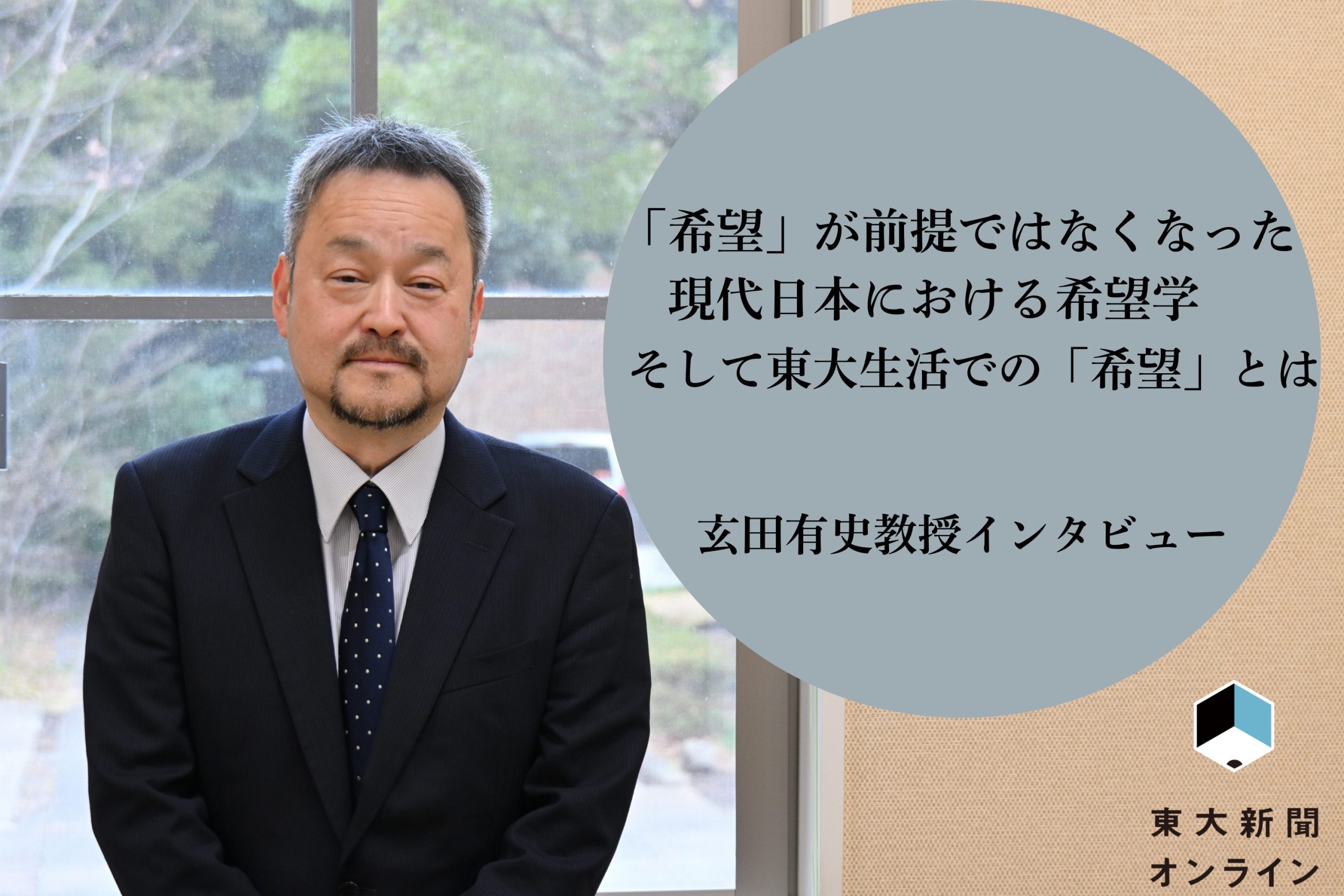

「現代は、誰にも希望が与えられているような時代ではなくなりました」。労働経済学を専門とし、「希望学」を立ち上げた玄田有史教授(東大社会科学研究所)は自著『希望のつくり方』(岩波新書)の中でそう語る。課題が山積みの日本では、どのような点に「希望」を見出していけるだろうか。そして東大の学生である私たちは、どのように自分の人生の「希望」に向き合っていくことができるだろうか。玄田教授に聞いた。(取材・宇城謙人、撮影・五十嵐崇人)

希望学とは 変遷する人々の「希望」を探る

━━希望学とはどのようなものなのでしょうか

正式には「希望の社会科学」と呼んでいるのですが、希望を社会の問題として考えていく学問です。「希望」とは私もよく分からないものですが、ドイツの哲学者ブロッホは「まだない存在」だと説明しています。

私は2004年ごろから希望学を構想していましたが、当時は不況で、希望がないといったことが頻繁に言われていました。その中で、希望がないとはどういうことか、どうすれば「希望」が持てるのかについて社会科学研究所のメンバーで研究を始めようと思いました。

━━「かつて、希望は前提だった」と著書『希望のつくり方』(岩波書店)で述べられていますが、「希望」が前提ではなくなった近年までに、どのような時代的変化があったのでしょうか

希望という言葉は、仏教文化の言葉ではないようですね。漢字では「希まれな望み」と書きますが、キリスト教が迫害されていた時代に人々が命を懸けて守ろうとしてきたものなんじゃないですかね。儚(はかな)く手の届きにくいものだけど、自分の中に「ある」ものだったと思うのです。

日本で希望という言葉が最も広まったのは、高度経済成長期だと思います。当時「希望」とは、自分の家やカラーテレビ、車にクーラーといった、まれにしか叶わないものではなくて頑張れば手に入るものでしたし、人々はそれらを手に入れるため「ガンガン働く」時代でした。

それが90年代に入ると、バブルなどと言われますが、「望み」がカネでも何でも手に入ってしまう時代になった。お金や欲にまみれたというか、「希望」が「欲望」のようなものになっていました。日本は世界で一番希望がある国だというように言われていたのが、バブルがはじけて、「あれ、希望って何だっけ?」と「希望」がないように感じられるようになった人が多かったのではないでしょうか。

「希望」が持てなくなった背景は、経済的なものだけに限られません。例えば「ゆとり教育」は激化する受験地獄や受験競争と呼ばれるものへのアンチテーゼとして始められたものです。東大に入れば「すごい」と周囲から褒められると思いますが、単に偏差値の高い大学を目指す勉強のための教育ではなく、自分が本当にやりたいことを見つけるための教育が求められるようになったのです。ただ、自分で目標を探せと言われてもなかなか難しいもので、目標を見つけられない人は苦しさを感じるようになっていたわけです。「ガンガン働く」という雰囲気から一歩成熟しようとする時に、自分が何を求めていけば良いかとみんなが考え始めたことも、「希望」がなかなか見つからない背景にあったのではないでしょうかね。

━━2005年の希望学の立ち上げから20年が経ち、その間にリーマンショックや東日本大震災、新型コロナウイルス感染症の流行といった経済に暗い影を落とす出来事がありました。その中で、人々はどのような点に希望を見出してきたのでしょうか

2000年代に行った調査では、多くの日本人が仕事や働くことに「希望」を感じていることが分かってきました。自分らしい仕事に就きたいとか、安定した仕事に就きたい、育児が終わったら仕事に戻りたい、といった「希望」です。日本人はエコノミックアニマルなどと呼ばれていましたが、それは敗戦後の成長のためには働くことが一番だったからです。それが長い不況が続き、さらにはリーマンショックで世界情勢に翻弄(ほんろう)されるようになると、働くことに希望が感じにくくなっていきます。

そして3年後には東日本大震災が起こって、もうこれは人間の力ではどうしようもないことなわけです。どんなに働いてもどうしようもないことがあると気が付いた中で、人々は「命がある」とか「健康である」自分だけでなく「家族友人が幸せである」こと、明日に向かって生きていけることが一番大事ではないかと思うようになってきました。それに伴い、日本人の「希望」も健康や家族に関係することが仕事に関することを逆転するようになってきたのです。仕事に関する希望が最も大きいのは、先進国の中で日本だけだったので、そういう意味で日本も普通の国になったなと思いましたね。

━━個人では「どうしようもない」出来事の中で「希望」を見出していくのは大変な話ではないでしょうか

今でこそ人手不足の時代ですが、20年くらい前は仕事不足の時代で、新卒の学生でもなかなか仕事が決まらないという時代がありました。書類選考に落ちまくって、そうすると「社会で自分が必要とされていないんじゃないか」と思ってしまう人も出てきました。そこで「ニート」という言葉が生まれるのですが、かといって正社員になれないからって人生もう絶対ダメかと言われると、そういうわけじゃありません。パートやアルバイトなり、それもそれで大変な仕事を経験していく中で、自分がこうすればみんなが喜んでもらえるということを探って諦めないでいると、転職や正社員へチャレンジしてうまくいくなんていうこともある。どんなに苦しい状況でも絶対に何もできないということはないんです。

フランクルの『夜と霧』という本を読んだことがありますか。第二次世界大戦中のナチスの強制収容所に入れられたフランクルの、壮絶な体験を記した手記です。収容所で待っているのは非人道的な扱いと死のみという絶望的な状況な中で、フランクルはほとんど何も入っていないようなスープに入っている小さな肉のかけらのような、ちょっとしたことに喜びを感じたり、そんな自分を少し面白く思ったりしながら、最終的に生き延びます。

でも、過大な希望を持つのも危険なわけです。戦争も末期になると、収容所の中で「連合軍が解放しにきてくれるんじゃないか」という噂(うわさ)が何度も流れる。そこで待っても連合軍が来なくて、ガクッときて命を落とす人もいた。ささやかな生きる手応えを見出しつつ生きるっていうのは、よく考えたらナチスの収容所に限らず私たちも日々経験していることです。日本で毎年のように起こる自然災害や、ウクライナ・ガザのような惨状も日々あります。そこで暮らしている人たちも、現状を嘆きながらも小さな希望を自分で見つけて、明日が今日に比べてちょっとでも良いものになると信じて、今自分にできることをしたり、誰かの痛みや悲しみをちょっとでも和らげたいと思って日々生きていると思いますね。それこそが「希望」ではないでしょうか。

FSがつなぐ、東京一極集中時代の地方と、「失敗者集団」としての東大

━━希望学が始まった2005年は日本の総人口が戦後初めて減少に転じた年でした。以来、地方では人口減少やそれに伴う税収減、行政サービスの低下といった問題が加速度的に進んでいます。地方の人々はどのようなところに「希望」を見出していけるでしょうか

私も島根出身で東京にしかないものを感じることはありますが、一方で地域にはその地域にしかない良さが絶対にあると感じています。その地域にしかないもの、変えられないものを「ローカルアイデンティティ」と呼んでいます。

私の出身の島根県には隠岐諸島という島々があります。隠岐の島の海士町にある「島前(どうぜん)高校」は廃校の危機にあったのが、「島留学」という新しい試みを始めています。前町長をはじめ役場の方が本気で地域を変えようとしていたのです。前町長は亡くなってしまいましたが「うちは成功事例ではなく、挑戦事例です」とよくおっしゃっていました。

海士町のローカルアイデンティティとは何かということですが、日本で最も有名な地域再生のキーワード、「ないものはない」が生まれました。この言葉は、二つの意味があります。一つは海士町はレジャーランドもないし、大型ショッピングセンターのようなものもありません。ないものはどうしたってないですし、そういうものに憧れるなら東京に行くのが一番良いわけです。でも海士町にはすごく恵まれた食材や文化があって、人が本当の意味で生きていて良かった、暮らしていて良かったと思える、真に必要なものが全てあります。生きるために本当に必要なものが何かと考えたときに、自分たちは決して劣ってないし、どんなに人口が減っても町を守っていけるということを示してきたわけです。現代はデジタルの時代になっていますが、そうした今こそ、生きていく手応えを本当に実感できる価値が高まっているかもしれません。

━━玄田教授は「KNT理論」(編集註:KNTは「小ネタ」を指す)を提唱していますが、なぜ小ネタがあれば地域の衰退を止められるのでしょうか

人口減少が進むと地域が崩壊するというのは、特に若い女性がいなくなるという点では一面真理ではあります。しかし、私は人口減少が進む地域、特に岩手県釜石市にはよく行きますが、人口減少に比例して街が寂しくなっていったり、人々が陰鬱(いんうつ)になっているかと言われたら、そうではありません。人口が減っていくと一人一人が本気になってきて、できることは限られていても、自分にできることは何かと考えるようになるのです。それが小さなこと(小ネタ)でも、そういう試みが尽きない限り、みんなが興味を持つし、そこから花咲くこともあるので、そう簡単に地域は衰退しないのです。

大ネタじゃないというのがミソなんですよね。衰退が止まらないと、何とか一挙挽回しようとするのです。東京から予算取って、大きな業者を巻き込んでとか。それもそれで良いのですが、続かないんですよね。結局大きな借金ばかり残ったり。そうした高度成長型のモデルからの脱却が求められているのではないでしょうか。小ネタであれば大きなお金がかかるわけでもないですし、うまくいかなくても対して痛くもなく、一人一人がやれる小ネタに取り組んでいけば話題も尽きません。いろいろな人間関係も続きます。そんな地域の再生の小さな取り組みを、小ネタ理論と呼んでいます。

━━先生はFS(フィールドスタディ型政策協働プログラム)にも関わっています。東大生が地域と関わることにどのようなことを期待していますか

東大生には良い意味で失敗して欲しいです。東大生はやっぱり賢いし、理解力や表現力も、優れています。東大の先生は何千人もいて、成功者集団に見えるけれど、実は巨大な「失敗者集団」なんです。私も含め多くの教員が、学問上の失敗経験者ですが、失敗の中でしか学べないことはたくさんあるのです。

━━東大教員は「失敗者集団」なのですか

研究者に最も必要なものって何だと思いますか。私は悔しいという気持ちを持ち続けることだと思います。良かれと思ってやったことがうまくいかなかったり、一生懸命提案したことが評価されなかったり。悔しいですが、そこで諦めたら終わりなんです。東大はそういう意味では、「悔しさ集団」でもあると思います。誰よりも悔しい思いをし続けた人が、それでも諦めずに少しでも良い明日が来ることを願って日々研究や教育を行っているのではないでしょうか。

学生たちも約20年生きてくると、だいたいこうすれば成功するな、うまくいくな、といった感覚はあるとは思います。特に受験では、「こう答えれば正解に近いな」と分かります。でも、自分の常識や感覚が全く通じないところに行くと当然失敗します。ちょっとパニックになったり、人に迷惑をかけたりすることもある。でも、そうした苦しい経験から学んでほしいんですよね。

FSでは常々、「こうすれば地域が良くなります」などと軽々しく言ってはいけない、と学生に伝えています。大人は一生懸命いろいろ試してみて、それでもうまくいかなくて、でも頑張っているわけです。東大生がいくら賢くても数回現地に足を運んだくらいで素晴らしい成果が出るわけはないのです。

一方で、東大生が期待されているのも事実です。大人が地域で悩んでいることはどのようなことかと知ってくれると、いつかは本当に良いアイデアや行動につながるかもしれない。そういう皆さんへの投資という意味で、地域の方であったり、皆さんに協力いただいているという気持ちを忘れないでほしいと思っています。

高度経済成長期の「希望」とは新しい家が欲しい、クーラーが欲しいというものだったと言いますが、それは社会が成長期にあった頃の希望だと思うんですよね。でも、もう現代日本はさすがに成長段階ではないから、うまくいかないこと、どうしようもないことがある中で、悔しい思いをしながら、どうやって明日を作っていけば良いのだろう、自分が何ができるんだろうということを「希望」として追い求め、育んでほしいですね。

「不安はあって当然」東大生が真の「希望」を持つには

━━東京大学新聞社の新入生アンケートでは、自分を「エリートだと思う」と答える人が約50%に上ります

東大憲章の中では「世界的視野を持った市民的エリート」になれ、と書いてあります。単なるエリートではなく、それが何なのかということは考えないといけないのではないでしょうか。

私は東大はとても恵まれた環境だと感じています。しかし、いつまでもそうした状況を認めていただけるかというのは別問題です。常に緊張感を持っていないと、東大の関係者、東大の教職員、東大生が自動的にエリートで、優遇されるということはないです。

東大のある研究室で初めて研究できることがあったり、誰かからの期待に応えることができるかもしれない。そしてそういう責任がある。それをエリートと呼ぶのではないでしょうか。

━━東京大学新聞社の新入生アンケートでは、新入生は進学選択などに関連した学業や、就職に不安を持っていることが分かっています

東大生だからといって自動的に何かが保証されているわけではないですからね。不安はあって当然です。

不安は悪いことだと思いません。私は以前、『仕事のなかの曖昧な不安』(中央公論新社)という本を書いたことがあります。不安を安心に変えることはなかなかできるものではありません。先のことなど分からないからです。ただ、曖昧な不安を「はっきりした不安」に変えれば良いのではないでしょうか。自分は何が不安なのか、何が足りないから不安なのか、そうした点はかなり曖昧だと思うので、とことん悩んでみれば良いと思います。

そうした悩みは自分に向き合うだけでは解決しません。自分に向き合うことは底なし沼だからです。以前、就職不安などで悩んで、それでも進路が決まらないという相談がありました。これ以上は悩めないというくらい悩んだと言われたのですが、そこで私は、そこまで悩んだのだったら、もうあみだくじで決めてしまえば、と言いました。そこまで悩んだのならば、どちらを選んでも正解なのです。

逆に「友達がこう言っていたから」とか、「SNSに書いてあったから」といった進路の決め方は、あまり良い結果が待っていないような気がします。「あの時ああしていなければ」と人への恨みや責任転嫁につながってしまいがちだからです。

━━新入生は東大での学生生活でどのような「希望」を持てると思いますか

一つでも良いから、「この授業、なんか気になるな」「この先生の言っていること、なんか気になるな」というのが見つかると良いですよね。面白いかどうかも分からないけど、なんかすごいぞ、これは、というものです。それが「まだない存在」、すなわち「希望」ではないでしょうか。

よく高校生には、「自分はどの大学や学部が向いているのでしょうか」と聞かれることがあるのですが、私はそういうものはあまりないと思います。自分が向いているかどうかというのは、最終的には対個人、すなわち対先生や、対研究室で決まると思います。東大にはすごい先生がたくさんいます。気になったら論文をネットで取ることもできますし、図書館で調べることもできます。その内容が何か分からなくても、なんか分からないけど気になるから先生に質問してみようかな、何が分からないのかさえ分からないけど質問してみようかな、できれば研究室やゼミに入りたいな、というものを見つけてほしいのです。自分はこういうことにどうしようもなく心と体が反応するんだ、と思ったら、おのずと道は開けていきますよ。東大とは、そういうことが可能な場所です。

ただ、エンターテインメントとはちょっと違います。都会にはいろいろな良いエンターテインメントがありますよね。こんな経験、自分の地元ではできなかったな、というものが。そういうものも楽しんだら良いと思います。「欲望」と「希望」は異なると先ほど言いましたが、「やりたいこと」の前段階にある衝撃に訴えかけてくるものが「希望」だと思います。そうした、ある種のハングリーさを持てるものを学問の中に見出せたら幸せではないでしょうか。

そのためには、授業での経験も大切ですし、生協の書籍部の本棚を眺めて歩いてみたり、本郷や駒場などの図書館に立ち寄ったりすると良いのではないでしょうか。今どき、「タイパ」や「コスパ」という言葉が軽々しく口にされますが、それはもったいないと思います。無駄かどうかなどということは、やってみないと分からないことです。本当の「希望」などというものは、無駄なことをしないと見つけられないと思います。