1990年代に国主導で始まった大学改革の議論は、2004年の国立大学法人化という形で決着を見た。今年は法人化から20年目の節目に当たる。法人化は国立大学に何をもたらしたのだろうか。大学の「自主・自律性」を尊重するという方針の下、国立大学は国の規制から解放されていき、運営における大学の裁量は拡大した。一方、学費問題で露呈した大学財政の行き詰まり、学内の合意形成の問題を一瞥(いちべつ)すれば、この20年の法人化の成果を手放しには評価できない現状も指摘できる。

法人において、学長や総長は強いリーダーシップが期待されている。20年前、一つの国立大学として法人化の現場となった東大で、当時の総長たちはこの変 革とどのように向き合ったのだろうか。法人化前後に在職した2人の元東大総長に、法人化に対する東大としての姿勢や大学の未来像について話を聞いた。(取材・岡拓杜、撮影・園田寛志郎)

佐々木毅元総長へのインタビューはこちら

小宮山宏元総長 大学経営と社会連携のこれから

小宮山宏総長(第28代)は法人化後に初めて選出された総長として05年に就任し法人化から間もない東大の経営に力を注いだ。就任後には自身の任期中の活動指針をまとめた「アクション・プラン」を発表し、現在にも引き継がれる総長室直属の組織・プロジェクトを続々と立ち上げた。東大基金の立ち上げや社会連携の推進に関わった小宮山元総長に、大学経営の在り方や、大学と社会の関係について話を聞いた。

法人の自由を文字通りに解釈すれば運営費交付金にミシン目はない

──2005年4月に、法人化後に選ばれた最初の総長として就任しました。国立大学法人における総長の役割をどのように捉えていましたか

法人化以降の総長には広い視野を持った経営が求められています。これは、ただ立派な人であれば良かった国立大学時代とは違います。というのも、法人化以前は大学が文科省に所属していたわけですから、予算も職員の人事も文科省が決めていましたよね。それから大学教員の人事は教授会が決めます。つまり、国立大学の総長は、予算も人事もやらなくて良かったから、とにかく立派な人でさえあれば良かったんですよ。東大総長というのは一つの象徴だったんだと思います。しかし、法人化後はそういうわけにはいきません。だから、今の総長は本当に大変なんですよ。

私の総長在任中、さまざまな新たな試みを総長主導でやりました。学内保育所を五つ整備したり、チリに世界最高水準の赤外線望遠鏡を建設して観測を行うTAO計画に東大として1億円を出したりしたのも4年間の任期中のことでした。それから、現在も続いている学術俯瞰講義という教育プログラムも、学部1、2年生向けに学問領域の全体像やつながりを広い視点から学ぶことをコンセプトに始めました。

──法人化がそうした改革を可能にしたのでしょうか

そうです。法人化の目的の一つは各大学が持つ運営上の裁量を拡大することにあります。特に予算については、旅費や図書費も含め項目レベルで文科省が完全に決めていた状態から、法人化を機に運営費交付金が一つのブロックとして出される、すなわち大学の裁量で使途が決められるようになったわけです。それなのに、総長に就任した当時、運営費交付金にはミシン目が入っているという固定概念が残っていました。一つのブロックとして運営費交付金は入ってくるけれど、結局は法人化以前と同じような要領で、今まで通りに予算を配分するのが当たり前だったんです。でも私は、法人化による自由を字義通りに解釈しました。TAO計画の1億円は総長裁量経費から出しましたが、法人化がなければ、こうしたことはできなかったと思います。

──運営費交付金の総額は法人化以後、減少してきました。大学はこの問題とどのように向き合うべきだと考えますか

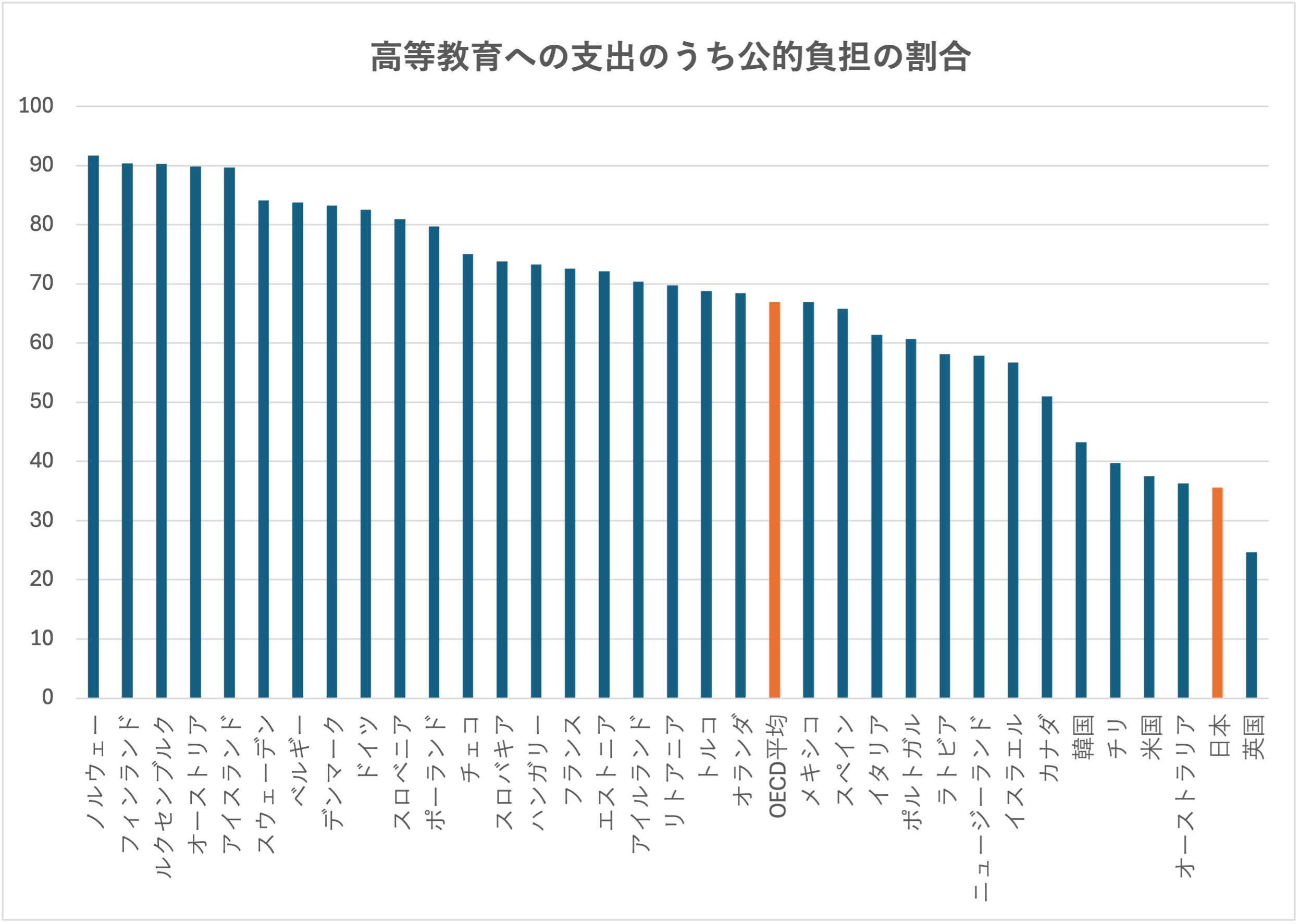

結論から言えば、日本として運営費交付金をもっと増やしていくというのは不可欠だと思います。ただ、大学財政の考え方は国の歴史によって全く違います。例えば、ヨーロッパの大陸には元々社会全体で教育の面倒を見るという考え方が根付いていて、高い税金を徴収する代わりに授業料もタダだったわけです。最近では大学の進学率が上昇する中で、ヨーロッパの中でも支えきれなくなっているところもあります。逆に米国は基本的に学費が高く設定されていて、卒業時には借金が平均して600万円に近いとも聞きます。州立大学でも非常に高いわけです。日本はその中間ぐらいでしょうか。ただ、日本の高等教育に関する公的負担は、先進国の中でも小さいというのは周知の事実ですから、公的負担はもっと増やすべきだと思います。だから「増やせ」という要求そのものは正しいわけです。しかし、政治は貧困で財政も厳しいという現在の国の状況を考えると、本当にうまくいくのか疑問に思えてきます。もちろん要求は常にすべきです。ただ、自助努力の方が実りは多いと思うんです。もはや実現性の問題と言ってよいでしょう。寄付金などの自助努力による財政的な自律については、努力した分だけ運営交付金が減らされるのではないかという議論もありました。ネガティブなことを言う人はいくらでもいるんですよ。でも、減らされたら減らされたで、その分だけ自分たちは国への依存状態を脱して自律した存在になるんだと私は理解しています。

──日本には寄付文化がないという指摘もありますが、総長在任中の2005年に東大基金の公募を始めた当時、どのようなビジョンがあったのでしょうか

私はマサチューセッツ工科大学(MIT)の学長と親交があったんですが、米国はどうして寄付がそんなに集まるのかと聞いたんです。彼は一言で、ファンドレイザーだと言いました。要するに寄付を集めるのを専門とする人が、MITには当時135人いて、彼らが寄付を集めてくるわけです。私がそんなに多いのかと驚いたら、逆にMITは少なすぎるんだと言われました。つまり、ファンドレイザーは人件費以上に稼いでくるので、多ければ多いほど良いわけです。ハーバード大学は当時400人を超えるファンドレイザーを雇っていたとも聞きました。

そこで、私は東大にもファンドレイザーを置くことにしました。始めた当時は2人でしたが、今では約30人の専門の職員を雇うまでになっています。昨年度は東大基金に54億円の寄付が集まっているようです。ハーバード大学の場合は、原則としてエンダウメント(寄付金)の約5%を使うことにしています。昨年は約22億ドル(約3200億円)を使っており、大学の総収益の3分の1以上を占めています。これだけでも東大の約800億の運営費交付金と比べると多いですよね。

東大と同じ時期に寄付金の収集に力を入れ始めた大学はたくさんあります。カリフォルニア大学バークレー校独自の基金も最初は東大とほとんど変わらなかったけれど、この20年間で約29億ドル(約4200億円)規模の基金になりましたよ。もちろん日本と米国で土壌の違いもあるけれど、東大基金をそれくらいの規模のものにするというのも無理な話ではないと思います。

──近年では産学連携も進んでいます

昔は基礎研究も含めて企業が独自にやるというスタイルでした。今は経営にそこまでの余裕がなくなったわけだから、どんな大企業であっても、基礎研究は難しいというのが共通認識で、そうすると、その基礎研究の部分を大学に頼るという潮流が出てくるわけです。そういう意味で、大企業と組織ぐるみで連携していくことは重要だと思います。例えば、2018年のダイキンとの協定では100億円の資金が拠出されるといいます。お金を集めるに当たって、寄付金などの一つのやり方だけにこだわる必要は全くなくて、全体としていろいろな研究ができるような資金を自助努力で確保していくことが大事だと思っています。

95%は「自律分散」で良い 残りの5%だけ総長のリーダーシップの下「協調」してほしい

──法人化に伴い教職員の雇用形態が非公務員型へと変わっていきました

法人化以前は、教職員が公務員だったわけですが、当時、問題になったのは海外の有名教授を東大に招くことが難しいということでした。海外からもっと人を取り入れるべきだという意見は長い間ありましたが、給与の壁が大きかったんですね。私の任期中には、数物連携宇宙研究機構の初代機構長として村山斉さんというカリフォルニア大学バークレー校の人気教授を招いたことがあります。数学と理論物理、実験物理をつなぎ合わせられるのは彼しかいないと当時言われていて、私は自分の1.5倍の給料で彼を呼んだんです。そのことが新聞で随分注目されました。海外では学長よりも高い給料で引き抜くことも普通なんですが、日本では新聞が喜んで書くぐらい珍しいことでした。総長が一番高い給与をもらって、その次は学部長、教授、准教授というようないわゆる公務員的な給与体系が法人化以前の日本では長い間、当たり前とされていたんですよね。村山さんを引き抜けたのも、やっぱり法人化で教職員の給与体系も自由になったからです。ただ、既存の体系を壊すと雇用の安定性の問題などの弊害も出てきます。この弊害をなんとか抑えながら変えていくのは並大抵のことではないですから、給与体系の在り方をめぐっては、今後も議論を深めていかないといけないと思います。

──法人化を機に、総長を中心としたトップダウン型の経営が目指されるようになったとも言われます。一つのビジョンの下に大学を経営していくことは可能なのでしょうか

東大の先生たちの間で意識を共有するなんてことは、まずあり得ない話です。私は「自律分散協調系」ということをずっと言っていました。教員が自分の興味や関心に応じて自由に研究をやるということは極めて大事です。この基本がなくなったら大学はもう意味がないといってもよいと思います。しかし、みんなが自由に研究をしているだけでは、社会に対する責任は果たせないですよ。

例えば、2007年に日本の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が21%を超え、超高齢社会へと突入しました。高齢者の健康維持を研究する老年医学は昔からあるわけですが、超高齢社会に関して大学として研究することは、老年医学を研究することだけでないですよね。メンタルヘルスや社会制度や他にもあるでしょう。老年医学の枠組みを超えて超高齢社会のための学問をやるところがないとダメなんですよ。それで、私はジェロントロジー、つまり老年学を研究できるような研究部門を総長室総括プロジェクト機構の活動の一環として立ち上げました。総括プロジェクト機構は、総長のリーダーシップの下に領域横断的な教育研究プロジェクトに対応するための研究組織です。私が言う「自律分散協調系」の協調に相当する部分で、「自律分散」だけではカバーできない部分を総長のリーダーシップの下にやっていかないと社会に対する責任は果たせないんです。

「95%は『自律分散』で良い。でも、残りの5%ぐらいは総長の言うことに『協調』してほしい」とよく言っていました。総長が何かプロジェクトを始めて、そこに関わる中で各教員が「なるほど、自分の分野は非常に重要なんだけど、こういうことがあると自分の分野も伸びていけるかもしれない」というような形で、結果的にビジョンを共有することはあるかもしれません。実際にジェロントロジーについては、高齢社会総合研究機構として今も受け継がれているわけです。だから、その意識の共有が先に図れないと、うまく進むことができないというのは嘘ですよ。逆に何かがうまくいくと、意識の共有が図れるようになってくるんだろうと私は思います。

──法人化によって学外の意見を反映させることが重視されるようになりましたが、このことをどのように評価しますか

私は化学工学会という学会が自分の研究のホームベースで、化学工学会の会長は企業と大学と交代でやっていたんですよ。私自身も若手の教授の頃に化学工学会の庶務理事をやっていましたから、若い頃から大学人でない方々と一緒に意見を交わす機会は多くありました。だから、経営協議会などで学外の方の意見を聞くというのは、それほど違和感があることではなかったですね。ただ、学外から来られた方の多くは大学のことを知りませんから、経営協議会の会議でも最初のうちは、大学のことを理解してもらうのに大変でしたよ。最初は向こう側も遠慮しているし、意見をいただいても「こういうところが違いますよ」と説明するだけのことも多かったです。でも、だんだん大学の大変さも理解してもらえるようになりました。

そもそも普通の企業であれば、社長が言ったことを大抵は聞くというのが前提なんですよね。多分、総務が出したアンケートだったら、99%の社員が答えますよね。東大でアンケートをやっても教員の回答率は半分ぐらいじゃないでしょうか。どっちが良いかという問題ではないけれど、組織形態が全然違うんですよ。大学は「自律分散協調系」の組織でしかあり得ず、トップの言うことに右へ倣えというような組織とは本質的に違うのだと思います。

社会と対話もするし資金ももらうが、決定は自分たちがする

──大学の自律性を維持しつつ、社会とのつながりを強化していくことは可能なのでしょうか

もちろん可能です。学術会議の任命拒否を除いて、私の総長時代の前後で大学が不条理な要求を受けたことはあまりないと思っています。総長時代に政策ビジョン研究センター(現・未来ビジョン研究センター)を開設する時に、大学の自律性についてかなり議論したんですよ。「東大は政治に接近すべきでない」というような批判もありました。私は政策を作るのは大学の義務の一部だと思います。ただ、特定の政党や政治家のために政策を作る、あるいは、政治の影響を受けながら作るということはあってはならないのだと考えています。例えばAIに関する倫理的問題をどのように法律で扱うのかを大学がやらないでどうするんだという話です。政策を作って、それに国が関心を持ってくれるのは歓迎するけれど、政治のために政策を変えることはしないというのが政策ビジョン研究センターの方針です。つまり、対話はやりますし、資金ももらいますが、最後の決定は自分たちがするんです。それが大学の自治だと思います。つまり、社会との連携で大学の自律性が保てないというのは大学の問題で、それができないなら、大学の意義はもうないと思います。

──社会との連携という視点から大学の役割をどのように捉えていますか

現代社会は人類史的な転換期に直面していると認識しています。地球が有限というのはもう当たり前ですよね。この有限性が当然視されるようになったのは、人工衛星が上がった頃からではないでしょうか。それ以前は地球はほとんど無限だと思われていて、人間活動で排出されるものは地球がうまく吸収してくれるという感覚ですよね。資本主義が無条件にうまく行っていたのは、人間活動がずっと拡大していける時代の話です。今では人口も80億人を超えましたが、多くの人口学者が言うように人口ももうこれ以上そんなに増えないと思います。それから、世界の平均寿命も1900年に31歳だったのが今では73歳だと言われています。長生きできる人が多くなって人口が逆ピラミッド型になっていくと予想されています。転換期には社会課題が山積しています。政府は悪いけれども、政府だって何をやったら良いのか分からないんです。ただでさえ自分が稼ぐので精一杯な企業が答えを持っているわけないですよ。どこかに人が集まって、何かの課題を解決していく時にどこに人が集まれるのか──私は大学しかないと思います。だから、そうした現実の課題に大学がコミットしないというのはあり得ないわけです。

私は「有限の地球」「高齢化する社会」「爆発する知識」の三つが社会課題だと考えています。私が総長だったときには政策ビジョン研究センターに加えて、持続可能性に関する学際的な研究を担うサステイナビリティ学連携研究機構(現・未来ビジョン研究センター)を設立しました。高齢化については、高齢社会総合研究機構が対応しています。それから爆発的に増えた知識に関して、私は「知の構造化」を提唱してきました。

──知の構造化とは何ですか

知の構造化とは、無数の分野に細分化された知識を相互参照可能な形で整理し、最先端の学問と社会を結び付けられるようにすることです。学術俯瞰講義がまさにそれを教育として体現したものでした。2008年に始まった社会人を対象としたエグゼクティブ・マネジメント・プログラムと呼ばれる講座も知の構造化の一つです。私はビジネススクールみたいなものを作りたかったのですが、ハーバード大学のまねみたいなのも嫌だと思って、このプログラムを始めました。これからのリーダーには教養とスキルが必要だということで、約25人の履修生が10月からの半年間、金曜日と土曜日に、いろんな分野の最先端を東大教員から教わります。授業料は600万円です。ただ、教えるといっても、プログラムに参加する人たちはすでに社会で経験を積んできた人たちですから、それぞれに一家言があります。そういう人たち相手に講義をすると、まだ経験の浅い学生に話しているのと違って鋭い反応が返ってくるんです。始めたばかりの頃「そんなこと言っているけれど、世の中はこうなんだ」と泣かされた若い先生もいました。その人は今では中核メンバーになっているそうです。要するに教員も成長するんですよ。私が言い始めたときには、みんな「社会人に対して何をやろうとしているんだ」みたいな顔をしていましたよ。それがやっていくうちに、授業する教員も増えていったと聞いています。

知の構造化という点では、今の藤井総長が掲げているCollege/School of Designの方が良いかもしれません。何をデザインするかというのは、広くいえば未来社会ですよね。そこで授業する教員は、College/School of Designに所属する人もいるでしょうけど、他の部局に所属して兼任する人が、ほとんどではないでしょうか。だから、小さい組織ではあるけれど、そこを起点に学問分野を横断した知の構造化を全体に波及させることができるのではないかと期待しています。世界に向けて。

──授業料値上げも教育環境の維持・改善が目的でした。これから教育はどうあるべきだと思いますか

大学という人が集まる場は社会課題に対峙(たいじ)するための場となるはずです。私は50年以上前から、日本の記憶重視型の画一教育がおかしいのだと、これからはもっと自分の頭で考えるような人を養成していかなくてはならないんだと言っています。「失われた30年」とよく言われますが、その前の時代は、社会に課題が見えやすかったわけです。私は化学が専門ですから、友人の多くはいわゆる高度成長を支えた人たちなんですよ。高度経済成長期には新しい工場や製品が次々と生み出されていくでしょう。新しいものを生み出すということは、なんらかの課題が目の前にあって、それを解決していく──まさにアクティブラーニングが日常的に行われていたんだと思います。それが高度成長が終わって、大体のものができてしまったから、現実の課題を解決して成長していくというプロセスが、社会の中になくなってきました。

だから、現代社会においてアクティブラーニングは、人が集まり現実の課題に向き合える大学でこそ実現できると思っています。学生は、思考がそれなりに完成されていますから、あとは経験が足りないだけです。だから学生は現場に行かないといけないんです。これならいけると思った時の学生の突破力は、大人よりすごいわけ。そういう意味で、学生は社会課題にコミットメントしていく大学の中核を担う存在だと思っています。