法人において、学長や総長は強いリーダーシップが期待されている。20年前、一つの国立大学として法人化の現場となった東大で、当時の総長たちはこの変 革とどのように向き合ったのだろうか。法人化前後に在職した2人の元東大総長に、法人化に対する東大としての姿勢や大学の未来像について話を聞いた。(取材・岡拓杜、撮影・渡邊詩恵奈)

小宮山宏元総長へのインタビューはこちら

佐々木毅元総長「財務計画なき法人化」の実際

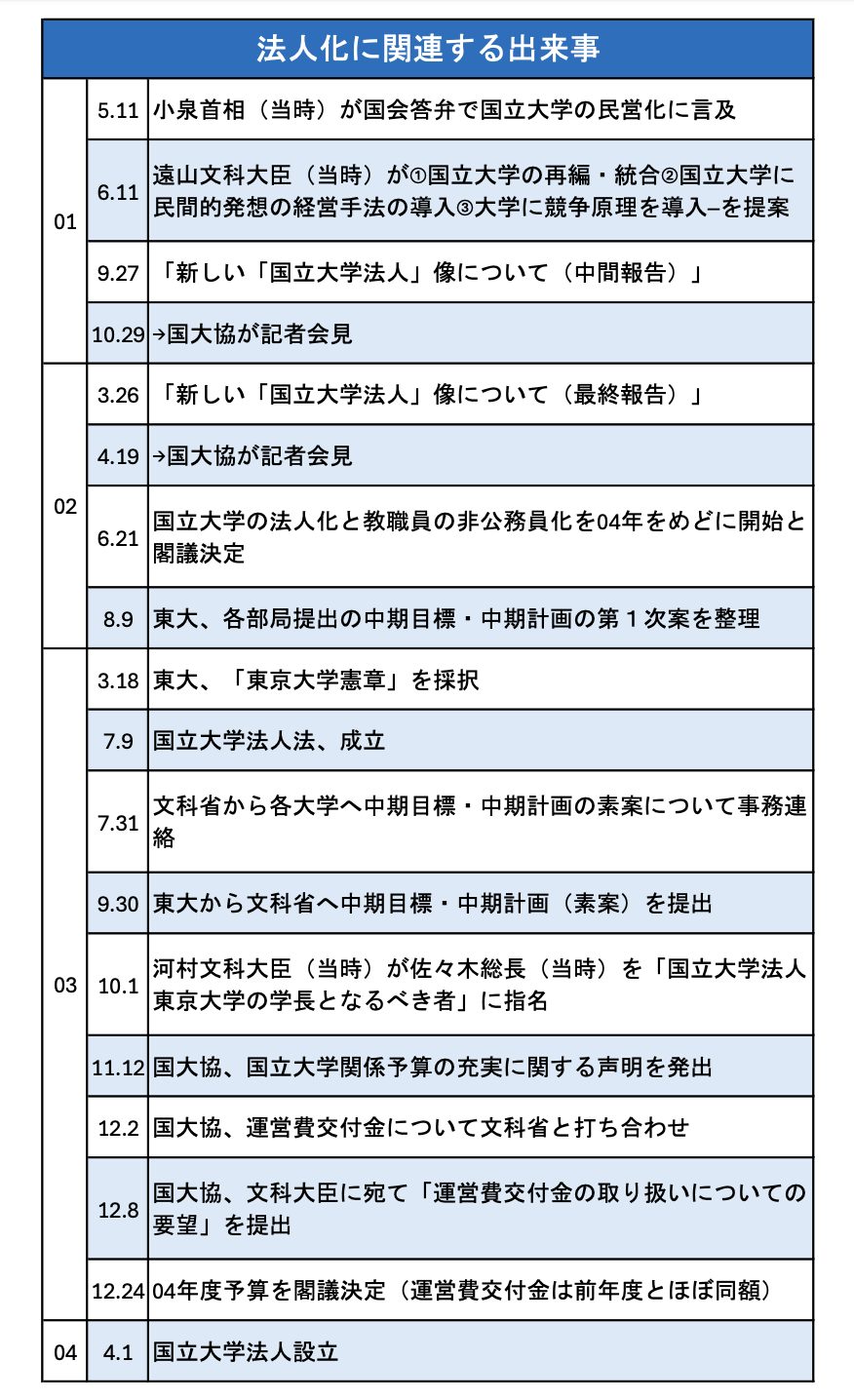

佐々木毅総長(第27代)は法人化が本格的に議論されていた01年に就任し、04年の法人化を乗り切った後1年間、新しい国立大学法人としての東大を経営した経験を持つ。法人化前後の03〜04年度には国立大学協会の会長としても法人化に関連する対応に奔走した。国立大学の先陣を切って法人化と向き合った佐々木元総長に、自身から見た国立大学を取り巻く環境の変化、法人化の経緯について話を聞いた。

「国立大学です」で済む時代は終わった

──国立大学法人化などの大学改革は、どのような経緯で議論されるようになったのでしょうか

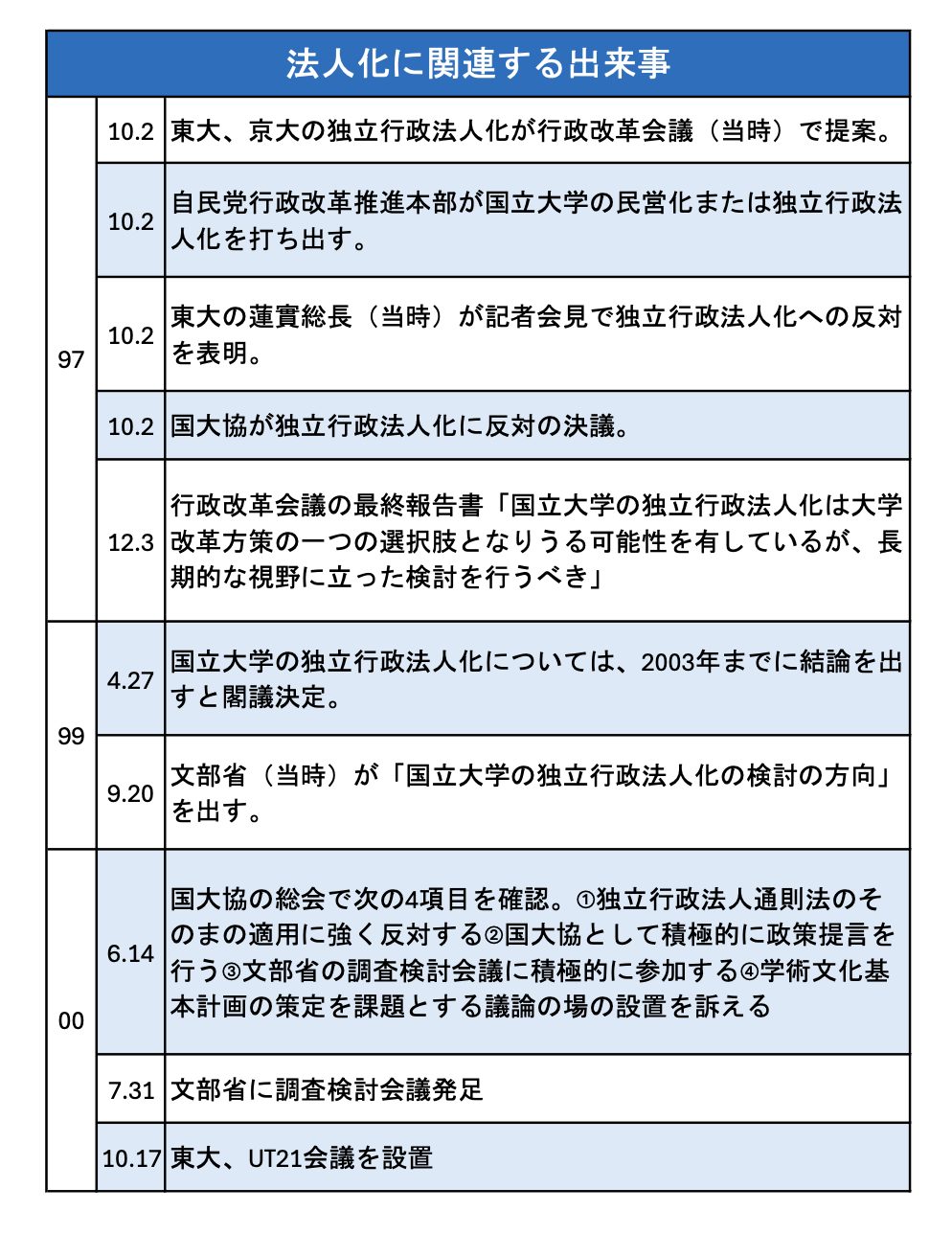

法人化は政府の方から持ち込まれた課題であったということを初めに共有しておきたいと思います。現在のような国立大学法人が構想される以前の1997年には、東大と京都大学を独立行政法人化しようと政府が提案したことがありました。当時は行政改革が政府の最大のテーマだったので、国立大学を国から切り離せば、行政改革の評価点は随分上がるという単純な考えが前提にあったんですね。

しかし、そもそも行政というのは、優越的地位にいる者が従属的な部分に対して命令するという構図になっています。大学が独立行政法人という行政機構になるのであれば、学部長が個々の教員に対して研究内容を指図するということになりますが、大学はもちろん、そんな仕組みではありません。行政という概念は大学になじまないというのはもっともな話です。蓮實重彦総長(当時)は独立行政法人化の案が出されてから直ちに反対の意を表明しました。

──そうした反対意見は理解されたのでしょうか

世の中の多くの人は大学の仕組みをよく分かっていないようで、各教員の研究内容を決めるのは誰かと聞かれるぐらいでした。もちろん教員自身が研究内容を決めるわけで、一般の企業や役所とはシステムが違います。世間一般の大学理解は、それくらい浅かったわけです。大学側として、独立行政法人の制度をそのまま大学に適用することにはとにかく反対でしたが、それがなかなか伝わらなかったように思います。「国立大学です」と言えば済む時代が終わったと感じました。

──2001年の総長就任当時の状況を教えてください

ちょうど私が総長に就任した時期に小泉純一郎政権が始まりました。小泉首相は民営化が好きな方で、就任早々に国立大学を民営化するというような発言をして、文部科学省や国立大学を驚かせたわけです。これへの対案のような形で、文科省の遠山敦子大臣(当時)は、民間的発想の経営手法の導入した「国立大学法人」への早期移行を表明しました。独立行政法人でも民間企業でもない、大学の特性を踏まえた新たな組織への改革が模索され始めたのです。9月には、前年に設置された文科省の調査検討会議で「新しい『国立大学法人』像について(中間報告)」がまとめられました。

──国立大学協会(国大協)の内部では法人化がどのように受け止められましたか

法人化された場合、国立大学が国から完全に切り捨てられてしまうのではないかという不安や不満を持った学長も多く、現状維持を唱える演説をする方は何人もいました。一方、世の中は変わりつつあるから、今まで通りにはいかないのではないかと主張する方もいて、国大協でも意見は分かれていたように思います。私が東大総長として国大協に関わるようになって早々、調査検討会議の中間報告で提示された国立大学法人像を受け入れるのかをめぐって、活発な議論が行われました。

──ご自身は、どう法人化と向き合ったのでしょうか

それまでの時代と異なり、国立大学も目的や課題について明示的な方向性を社会に対して打ち出す工夫なしには、その社会的な地位が保障されなくなったと認識していました。組織のアイデンティティーの打ち出し方が大事になる中で、憲章のようなものを作り、東大がどういう大学であるのかを示す必要性があると考えたのです。そこで法人化に対する東大の向き合い方や、東大自体の理念を示す「東京大学憲章」の作成について議論を進めました。私を含めた当時の東大執行部には、文科省主導の議論に流されるだけでなく、国立大学が自らの価値を社会に示し出す反転攻勢に出るための準備をしておかなければいけないだろうということが念頭にあったと思います。

──当時、社会は大学に何を求めていたのでしょうか

大学を改革すれば、大学が眠らせたままにしているリソースを呼び覚ますことができるという思い込みや誤解、過大評価が世の中にあったと思います。企業業績が上がらないのは大学が教育しないからだというような話に出会って困惑したこともあります。裏を返せば、社会のいろいろなことがうまくいかないのは、大学が本来の機能を果たしていないか、無能だからというような見方ですね。いつの間にか、大学は経済的な行き詰まりの便利な元凶として槍玉に挙げられ、包囲されていたと感じていました。

ただ、文句を言っているばかりでもいけないので、いろいろな試みを始めるというのが総長としての最初の2年の仕事でした。「新しい『国立大学法人』像について(中間報告)」に対して東大として10項目からなる見解を示したのも一つの例です。

中期計画はできたが、予算は不十分だった

──2003年7月に国立大学法人法が成立しました。その後の進展はどのようなものだったのでしょうか

法人化に伴い、各法人が第1期(6年間)で達成すべき中期目標とそれに即した中期計画を策定し、文科大臣の認可を受けることになりました。東大は9月に中期目標・中期計画の素案を文科省に提出しました。

私は当時、東大の総長だけでなく国大協の会長を務めていましたから、1年目の予算が国立大学法人全体としてどうなるのかが、ものすごく心配でした。国大協で財務を担当する委員会に状況を尋ねたら、文科省から何も情報が来ないという話でした。ちょうど来年度予算を作る秋ごろになってもお金の話は一切来ませんということで、それでは提出した中期計画も見通しのつけようがありません。法人が自律的に教育研究計画を立て、その計画を学長のリーダーシップの下で適切に運用して評価されるというのが法人法の基本です。「お金は知らないけど計画は出せ」というのは、逆立ちした話ではないかと思いました。

──その後、運営費交付金の総額や算出方法について文科省から出された案は大学にとって厳しいものでした

こうした問題の背景には財務省と文科省との力関係が隠れているのだと思います。国の予算制度は今でも単年度主義でしょう。中期目標は6年スパンで作らせるわけですから、そこに齟齬(そご)が生じます。学術はそんな1年単位で成果がどうだというようなものではないですから、中期計画という制度自体は、大学の特徴を踏まえているわけです。しかし、実際に予算を毎年作るのは文科省ではなく財務省です。お金の問題について文科省には一切発言権がないと言っても過言ではなく、裏で財務省が予算を編成するわけです。文科省から提示された予算案を各大学がそれぞれ持って帰ってみたら、できなくなることがいくつもあるということで問題になりました。しかし、文科省に行っても何も出てこないわけです。国大協の2人の副会長とともに財務省に行って交渉することもありました。

結局中期計画が人質に取られて、金は出されずに責任だけ取らされるというのはバランスの悪い話だというようなことを私は強く言いましたから、随分嫌われましたね。今までできたことが予算の都合でできなくなると学内からの評判も悪くなり、法人化を推進していた学長は何をやっているんだと背後からも鉄砲で撃たれるような格好になります。各学長の不満もだんだん抑えきれなくなって、表立った抗議活動の一つでもやってくれということになりまして、12月には国大協で臨時理事会を開き、運営費交付金に関する要望書を取りまとめました。そこで要望書の中では、当時の学長らが文科大臣からすでにもらっていた「(学長の)指名の返上をも念頭に置きつつ」と語気を強めて訴えかけました。

──状況を深刻に受け止めていたのですね

財務的な問題が毎年起こっているようでは、国立大学法人は極めて危ういことになるんじゃないかなということを痛感しました。事実、当時の問題はその後の国立大学の財政に関する問題のはしりでしかなかったのです。効果があったかどうか分からないけれど、文科省などの関係者に対しては「このままの予算では到底、国立大学の法人化はできない。法律で予定されている来年の春からの法人化ができないというのでは、政権にとって具合が悪いと思わないか」と再考を促しました。それを見て、新聞記者が興味津々にやり取りに注目するようになり、予算案問題は越年することになりました。

法人の「自主・自律性」は初めから心もとない

──法人化は大学に自主・自律性と自己責任を拡大することも趣旨の一つでしたが、この点についてどう感じていましたか

確かに法人化で自由な意思決定に従って自由な活動ができるようになると説明されていました。実際、大学入試センター試験(当時)抜きの入試をやらせてほしいと言い出した大学もありました。東大でも、第一段階選抜をやめて、受験料をできるだけ多くの受験生から取ろうという提案がありました。東大の場合は教養学部長から「そう言っても場所が取れません」とか言われて頓挫しましたが、各大学でいろいろな議論があり、自由に入試制度を設計するために私も文科省と随分交渉しました。入試ほど大学のアイデンティティーに関わる作業はないわけで、自分たちの判断で国立大学法人は動かせるものだと理解していた人にとって、それは当然なことでした。

しかし、これらの入試改革案は文科省にノーと言われました。われわれを納得させる十分な予算すら出していないのに、入試の自由な改革を認めない根拠は一体どこにあるんだと思いましたが。

──2005年には省令が改定されて授業料の標準額が1万5千円値上げされました

このことも全くの不意打ちでした。大学から議論が出たわけじゃなくて、財務省の都合で上げたのだから弁護する気にもなりません。法人の自主性というものは全くないわけです。各大学が自主的判断に基づいて授業料の値上げを決めたということであれば、それは大変重要な決定だから経緯等について十分な説明責任を負わなければならないのですが、この時はそういうわけではありませんでした。

──法人化によって学外の意見を反映させることが重視されるようになりましたが、このことをどのように評価しますか

このことについては、個人によって評価が分かれると思いますが、最初はにらめっこのような感じでした。学内の先生方には少し肩の力を抜いても良いんじゃないかと言いましたがね。学外の方々も基本的には大学についてよく知らないんだと思います。知らないから学内の人に最終的に任せることになったり、どこかで聞いてきた大学の評判を問いただしたりすることもあります。ただ、長い付き合いの中では大学のことを理解してくれる関係が成り立つのも確かではあります。

──近年、特定の国立大学法人に運営方針会議が設置されるなど、法人化の目的の一つであった大学の自律性が脅かされているようにも見えます

その自律性の問題は、国立大学法人に移行するかどうかという初期段階から存在していたと考えます。そもそも国立大学の「自主・自律性」は括弧つきのものでしかないわけです。運営費交付金だけでなく退職金・健康保険の面でも、国の財務的サポートを受けている分「自主・自律性」は入り組んだ関係にあったわけです。研究教育に近いところになってくれば当然こちらの自主・自律性の主張は妥当性を持つということだろうと思いますし。どこまで大学が決めて良くて何を国が決めるのかは曖昧で、文字通りの自主・自律性の概念を使うということは、実際はなかったと思います。入り組んでいるものだから、不満がたまるのは確かなことです。

総長に就任して、最初に驚いたのは総長というのは不動産屋だということです。東大の使っている土地はもちろん国有地です。国有地ということは私的所有権がない世界で、いつ役所が手を出してきて「これをよこせ」とい言うか分からない無秩序の領域になります。国というものは常にあちこちに手を出す機会を狙っているもんだというのが総長になって非常によく分かりました。「この土地は東京大学が使っている」と言っても、その自主性はかなり心もとないわけです。プラントとか演習林とかを自主的に管理しているというのは間違いではないんだけど、根っこにおいて、その「自主性」というものは括弧つきの実践の範囲内で動いていました。

──法人化とは結局、何だったのでしょうか

一番分かりやすいのは、財務計画なき法人化ということでしょう。法人化の前年の状況からも分かる通り、中期計画の方は学内の作業で完成していたけれど、足腰立たなかった、あるいは足腰がなかったと言うべきでしょうか。もともと法人化による自主性の確保を重視して大学側は法人化の話に乗ったのに、財務計画はない、授業料は勝手に上げる、入試は自由にさせない、いろいろな意味で政府は法人法違反をやってきたんじゃないかという疑念がつきまとったわけですよ。大学はむげに扱われ、法人化以降、大学は苦い過程をたどることになったと思っています。不本意なことがなかったかと言われれば、残念ながらあったと答えざるを得ません。法人化というのは勉強の材料としては良かったと思うけれど、もう二度と自分でやりたいと思わないですね。

相互に信頼して議論できる場が日本には少ない

──今回の授業料値上げの検討において、学生の意見が反映されていないとの批判が見られました。法人と学生の関係についてはどう考えますか

私の中で1番印象的なのは、コーポラティズムという政策決定にいろんな関係団体が参加するという仕組みです。スウェーデンのウプサラ大学などでは学生代表の発言権がルールとして確立しており、そのような仕組みが社会全体で進んでいます。それに引き換え、日本は60年代後半から70年代にかけての大学紛争以降、学生と大学の関係が敵対とまでは言わないものの、相互に非尊重な関係にあると思います。この関係性がいかに大学の在り方に影響しているかについて自覚がないことにはがくぜんとしました。

大学で最も大切なユーザーである学生の意見が教育研究の施策に全く反映されてないわけではないけれど、少なくとも制度的に反映させる仕組みはありません。教育改革が熱心に唱えられていますが、最も大事な当事者である学生抜きで教員だけが改革に従事するようでは、いつまでたっても成果は上がらないように思います。学生が正規の手続きの中に組み込まれないようになった原因の一つは学生自身にあることは間違いないですが、その結果として教員も過重な任務を負わされ、称賛されることもないエネルギーを使っているというのは一つの皮肉に見えます。

大学紛争の時期に私は助教授(当時)をやっていましたが、紛争の経験がプラスの効果を残したというようには見えないですね。学生も教員もAll or Nothingの思考が非常に強くてね、現実は何も変わりませんでした。平常時から学生代表が何らかの責任と権限を与えられているということが重要で、それが日常化した状態で授業料の問題を議論するというのは一つの在り方だろうと思います。何にもやっていないで、いきなり授業料の問題だけやりましょうというのでは、同じことの繰り返しになる可能性がある気がします。相互信頼がある中で議論ができる状態が、日本ではいかにないか、あるいはないことに気が付いている人がいかに少ないかというところに問題があるのだと思います。

──法人化以降、大学と政府や社会との間にも信頼関係ができていなかったようにも見えます

大学が経済界からの風評被害に遭った20年だったんじゃないかなという風に思っています。文科省が何か今すぐ成果が出てきそうなプログラム競争を大学に繰り返しやらせてきましたが、結局は消耗してしまって人的資源が無駄になってしまいました。大学に手を突っ込めば何か良いことが起こるという考えを、役所間ではコントロールできなかったのだと思います。だから経済界の主張が大学に直接的な影響を及ぼしてしまいました。意識しないといけないのは、独立した組織にはそれぞれ独特の遺伝子があるということなんです。

知り合いのある教授は、法人化の前に「今は日本の研究水準が最高に達した瞬間ですよ」と言っていました。法人化の検討と同時期に始まった21世紀COEプログラムは、講座さえあれば研究者にお金が入る講座制を見直そうとする側面がありました。21世紀COEプログラムは第三者評価に基づき研究者が競争して資金を獲得する文科省の研究助成事業です。私も最初はこういうのもあっても良いかなと思いましたが、2、3年後からはもうダメだと思いました。私が総長になった頃は諸悪の根源は講座制にありと政府など各所から言われていました。研究内容に関係なく自動的にお金が入る講座制は、教授会に支えられた怠け者を生み出す仕組みだからと潰されかかったわけです。ただ、15年ぐらい経って、やっぱり日本では講座制が一番合っていたのかもしれないという反省を言い出す人が出てきました。要するに競争的資金ということを言っても、米国と比べて入ってくるお金の量が全然違うわけです。日本は結局、時間をかけて追いつくような国です。講座制はあまり膨大な金を出すわけでもないし、毎年同じ予算が出される。お金ではなく時間で稼ぐのが日本なのです。