「形」が生物学に理屈を与える

学生時代に分子模型を手にして感じたのは「分子の形ってよくできてる」。ベンゼンの六角形のようなきれいなものに始まり、ヒトを作る分子にも全て形がある。生物には種を超えて形の同じ分子が埋め込まれ、その形のおかげで生き物は環境応答もできれば代謝もできる。形を持つ「分子」が生物学へ起こした革命は、あらゆる生物の現象に「なぜ」「どのように」という視点を加えたことだ。永田宏次教授(東大大学院農学生命科学研究科)は食品に含まれる分子と相互作用するタンパク質の立体構造解析を行って「形」に迫り、ヒトにとっては欠かせない食事を取り巻く「なぜ」「どのように」の視点を加えている。

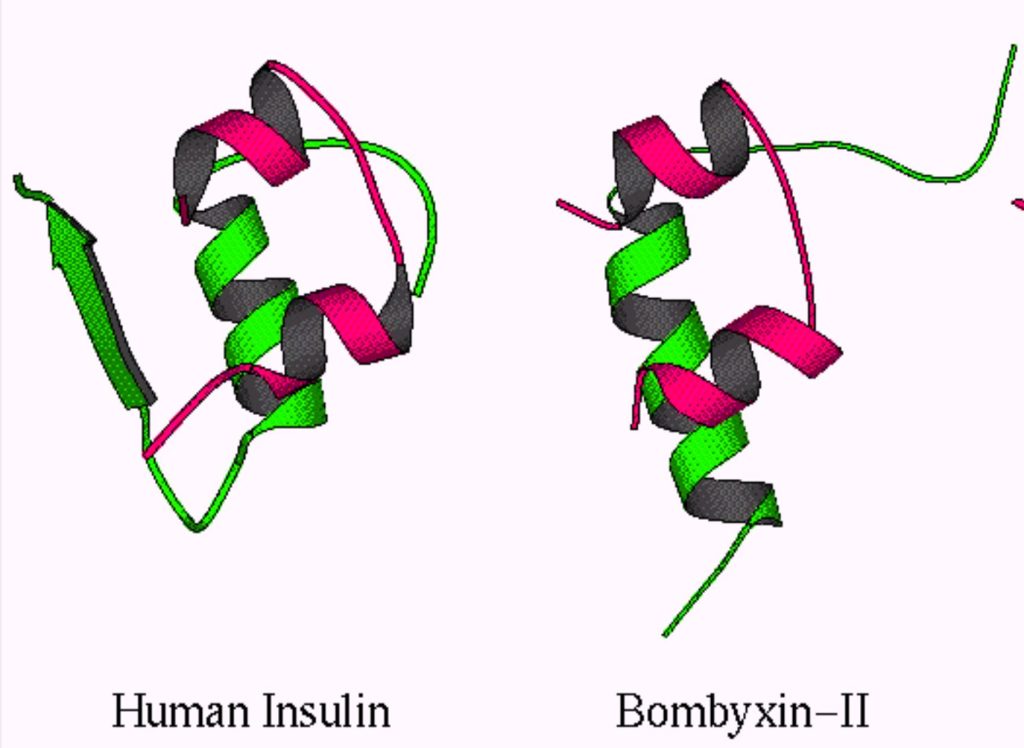

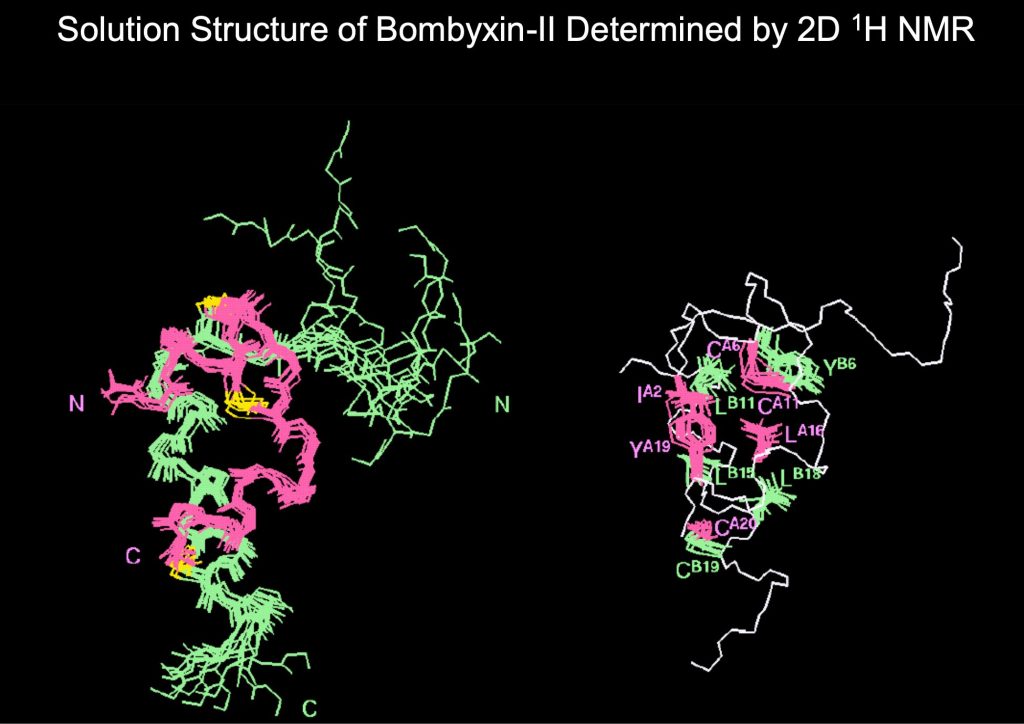

長崎から上京して駒場寮(当時)で学生時代を過ごした。勉強でも、ずっと補欠だったバレーボール部でも苦労は多かったが、諦めず続ける姿勢だけは崩さなかった。卒論研究で生物有機化学研究室に配属され、分子の形と機能の関係を探る構造生物学に触れ、博士課程でようやく「ボンビキシン」の立体構造が解けた。ボンビキシンはカイコの脳で作られる、蛾(が)のさなぎの成虫化を促す分子で、ヒトのインスリンに形が似ている。「分子の形は似ているのに、インスリンをさなぎに投与しても成虫化は起きないし、ボンビキシンをヒトの培養細胞に投与してもブドウ糖の取り込みは起こさないんです」。この不思議な現象の理由を明らかにしたかった。修士課程ではカイコからは十分な量が得られないボンビキシンの合成方法を確立して大量に合成し、博士課程で合成ボンビキシンを使って立体構造を解いた。アミノ酸配列が約40パーセント一致しているインスリンとボンビキシンの分子構造は確かに似ていた。しかし、活性を示すのに大切な受容体結合部位において、構成するアミノ酸も二次構造も大きく異なっていた。インスリン研究の大家が予測したボンビキシンの構造は間違っていたと分かり、実験で確かめることの大切さを知った。

分子の立体構造解析には主に三つの手法がある。X線結晶構造解析、核磁気共鳴(NMR)、電子顕微鏡によるものだ。最も歴史があるX線結晶構造解析では、分子を結晶化して緻密な構造まで解析ができる。NMRでは、X線結晶構造解析を行う上で障壁となる分子の結晶化という過程を挟まず、溶液状態でも構造解析ができるが、低分子量タンパク質に対象は限られる。電子顕微鏡は、現在「クライオ電子顕微鏡」などの新型顕微鏡を用いて結晶化を伴わず複雑なタンパク質複合体の構造解析までできるため、新たなトレンドとなっている。永田教授は博士課程から学位取得後まで在籍した東京都臨床医学総合研究所(臨床研、当時)でNMRによる解析法を学んだが、その後X線結晶構造解析も行い、現在クライオ電子顕微鏡での構造解析を学内外の専門家との共同研究で開始している。新しい手法については、永田教授自身が臨床研で学んだように、所属する学生に外部(共同研究先)へ学びに行くことを推奨している。外部の優秀な研究者と触れることで刺激を受けてほしいとの願いがある。

人間の知恵にWHYとHOWをラベリング

食品が寿命や健康に影響するのは間違いないことを踏まえ、食品生物構造学研究室は物理化学の視点から、食品に含まれる分子とヒトの体内の分子の関わりを探究している。「卵白を泡立てる際に砂糖を入れると、きめ細かくなめらかでしっかりしたメレンゲができる」「ビール発酵する際にホップを入れると、乳酸菌による異常発酵を抑えられる」など科学が発展していない時代から人類が積み重ねてきた身近な知恵の多くは「なぜ」「どのように」が解明されていない。現象をかみ砕いて分子レベルまで解析することで「なぜ」「どのように」を説明できる。最近、梅干しに含まれる二つの成分、紫蘇(しそ)由来のロスマリン酸と梅由来のクエン酸が共存すると、食中毒原因菌であるビブリオ菌の鉄吸収を阻害し、増殖できなくすることを見出した。年間数百万人が感染し数万人規模の死者を出しているコレラ菌は、ビブリオ菌の近縁種であるため、コレラ予防にも役立たないかと考えている。

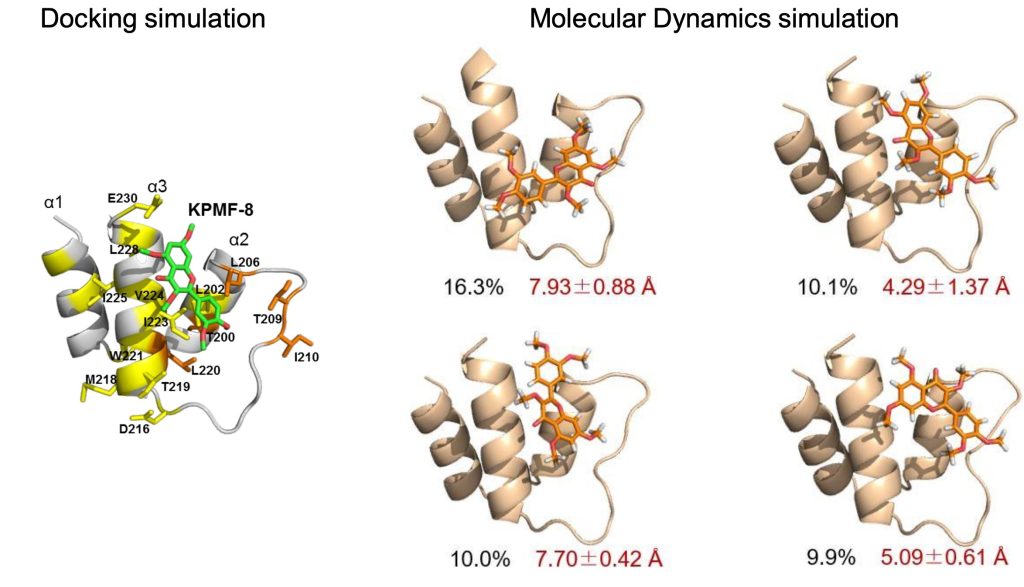

他の研究では、「長寿遺伝子」産物のSIRT1(サーチュイン1)を活性化させる分子として昨年発表した黒ウコン由来のポリフェノール(ポリメトキシフラボノイド:PMF)に続き、柑橘(かんきつ)類の非食部である果皮に含まれるPMFを対象にSIRT1活性化機構の研究を進める。植物が昆虫・カビ・細菌や紫外線などから身を守るために生産している様々な分子「ファイトケミカル」の新機能を見出し、これまで捨てられてきた果皮等の未利用資源の有効活用を目指す。昔から用いられてきたスパイスやハーブの効能がヒントになるという。その他、花と蜂とヒトの共同作業の成果である蜂蜜の成分組成の変動解析、果実が成熟する過程での情報伝達機構など、取り組む課題はどれも身近でありながら深淵(しんえん)だ。加えて、料理や食品加工をする際、食品中のタンパク質は変性して立体構造が壊れるが、変性状態のタンパク質の立体構造と消化されやすさやアレルゲン性との関係はいまだ謎が深く、興味を持っているという。「食品科学と構造生物学とのはざまにある新しい学問領域を切り拓こうと思っています」

農学は人々の衣食住のどれをも支えている。過去の人類の知恵が詰まっているだけではなく、今なお進化し続けている。「農学部が何をしているかあまり知られていないように思います」。永田教授は、農学部が他の大学では人気の高まる中、東大で低迷気味な現状も深刻に捉えている。農学への興味が得られないことについては低い食料自給率でも農業の技術は高いだろうという過信や、生活で衣食住が当たり前になり、ありがたみを感じる機会が少ないことも原因にあると推測している。農学部主催のオープンラボや高校生の研究室見学などを積極的に行い、魅力を発信する方法も常に探索している。

農学に関わる強みを生かして

現在やりがいを感じるのは学生の存在が大きいという。「学生が実験を進めて結果が出た時に心底喜んでいるのを見るとうれしくなります」。所属する学生とはディスカッションなどを通して交流する一方で、コロナ禍以前は月1回程度行っていた学生主催の飲み会も現在はできないことも多く、交流不足を懸念している。卒業後の進路は食品メーカー以外にも幅広い就職先があるが、博士課程へ進む学生は多くない。この傾向は農学部で顕著であり「ここまで積み重ねてきた研究の手法やエッセンスを引き渡して継いでいけない。自分で面白いと思うものを開拓していけるだろうと感じる学生でも博士課程に進学してくれないことが多いです」と現状を憂えている。自身の学生時代と比べ、現場で相談できる教員(助教)の数も少なく、学生に十分な環境を用意できていないことなども課題だと考えている。

研究者間の交流も大切で、特に海外の学会に行くと刺激が多いという。「育ってきた背景も全く異なる人から『面白いですね!』と言ってもらえるような機会は貴重です。学生にも頑張って成果を出して、積極的に国内外の学会で発表することを促しています」。共同研究については「使いたい新しい手法や装置をすでに活用している人をネットで探すこともあれば、海外から共同研究依頼のメールが突然来ることもあります。特に学会は直接のきっかけになります」と、発端はさまざまだという。

学生には自分が没頭できることを見つけてほしいと永田教授。「人は苦手なこともあるんです。でも好きなことに没頭しているときの皆さんは輝いていて素敵です」。また「農学部は応用生命科学や環境科学の研究をする環境として悪くはないと思います。すぐに結果が出なくても、諦めずに実験を重ねることで勝負できる分野です。科学では年齢・性別・国籍等によらず、良い研究成果であれば認められます」と、好きな道を自分で発展させられる研究世界の魅力と共に、諦めず真理を探求することの意義を強調する。永田教授自身も「もっと頑張らないと」と述べ、食品科学と構造生物学の融合によって生まれる新天地の開拓へ突き進んでいく。(取材・清水琉生)

【関連記事】