7月3日総務省消防庁の検討部会が、心肺停止に陥った患者のかかりつけ医の判断で、救急隊の蘇生措置中止を認める方針をまとめた。「自宅で最期を迎えたい」「延命治療はしないで」といった声がある中、いわゆる尊厳死の是非や人の死の在り方、自己決定の功罪について検討する。

(取材・安保茂)

自己決定権の危うさ

(人文社会系研究科)

89年理学系研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。東京海洋大学教授などを経て18年より現職。

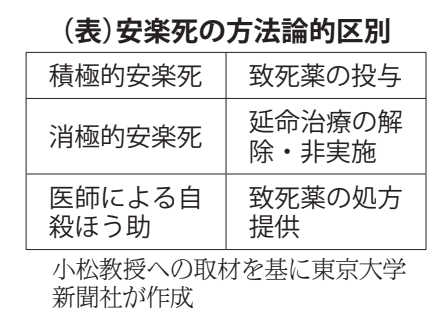

安楽死はその方法によって三つに区別される(表)。日本で尊厳死と呼ばれがちなものは、このうち「消極的安楽死」を指す。小松美彦教授(人文社会系研究科)は日本で「尊厳死」という語がこのように使われるのは、安楽死推進派市民団体の政治戦略の影響があると指摘。「安楽死を推進するに当たり当面は消極的安楽死に限定し、聞こえが穏やかな尊厳死と呼ぶようになり、それをメディアが踏襲したのです」

治療の続行より死を選択する点で共通する安楽死と尊厳死だが、両者の違いは何か。安楽死と尊厳死は元来、動機が苦痛から逃れる「安楽」志向か、尊厳を奪われた惨めな状態から逃れる「尊厳」志向かの違いがある。動機が尊厳に根差していれば、医師による自殺幇助も積極的安楽死も「尊厳死」といえるため「いくらでも範囲が拡大し得る」と小松教授は語る。

しかも現在、日本では「安楽死」「尊厳死」という語はあまり使われない傾向にある。2000年以降消極的安楽死(日本での尊厳死、以下尊厳死)は次第に「終末期医療」という語に置き換わった。そして現政府は終末期医療を「人生の最終段階における医療・ケア」と呼び経済財政政策の一環に位置付ける。小松教授は「終末期医療」は実質的に終末期に治療をしないことを意味し、従来の安楽死・尊厳死と同義だと指摘。政府による「人生の最終段階における医療・ケア」の普及活動は事実上安楽死・尊厳死の推進に当たるという。「本人らが真剣に延命治療中止を判断しても、政府からすれば医療費・社会保障費削減の一こまにすぎません」

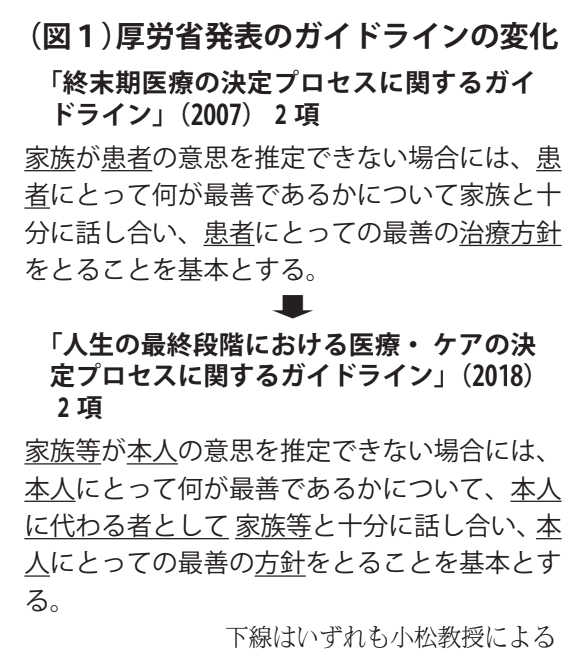

厚生労働省発表のガイドラインの変化(図1)も注意すべきだ。「本人に代わるものとして」の文言が加わり本人の自己決定による場合の他、家族らが代理人として決定し得ることを制度化している。さらに「家族」が介護施設職員などをも含む「家族等」に変わり、「治療方針」が必ずしも治療を前提としない「方針」へ。他にも「患者」が傷病者以外も含む「本人」へ置き換わるなど、尊厳死の対象を拡大する意図が見て取れると小松教授は述べる。

安楽死・尊厳死の根底にある「自己決定権」についても検討が必要だ。小松教授は自己決定権を「死への誘導装置」だとし、ナチスの優生政策が「本人の明確な要請」と要請能力がない場合の「代理決定」に基づいて行われたと分析。さらに「本来死は死にゆく人と看取る人との関係性の中にあるが、自己決定権はその関係性を捨象した上で成立する概念だ」と自己決定権によって死を選ぶことの限界を指摘する。

現場に残された課題

(法学政治学研究科、医師)

00年医学部卒。04年法学政治学研究科修士課程修了。修士(法学)。東北大学准教授、法学政治学研究科准教授などを経て17年より現職。

本人が望まなければ延命治療を中止する、という考え方は一般論では間違っていない。しかし実際の医療現場で尊厳死を運用するとなると、医療関係者と患者の両方からの問題がある、と米村滋人教授(法学政治学研究科)は述べる。

がん末期の高齢者が肺炎にかかった場合、肺炎はがんと別の原因から生じることが多いため、医師は治療を試みる。その患者が治療を望まないとしたら、医師は合法的に治療を中止できるのか。「医療関係者の立場からすると、個別具体的に目の前で起きていることが尊厳死に当たるか否かを判断するのは難しい」と米村教授。一方、本人は延命治療を希望していても、家族の経済事情など別の要素を考慮して患者が延命治療を望まない意思表示をすることもあり得る、という懸念も根強い。

日本の法律では本人が示した意思に沿っているからといって、治療の中止が許されるわけではない。米村教授は、どのような客観的条件があれば生命短縮が許されるのかうまく説明できていない、と尊厳死法制化の課題を分析。「今までの議論は尊厳死の正当化に当たって、本人の自己決定に寄り掛かり過ぎていた。日本では本人が希望しても殺人行為は犯罪(嘱託殺人罪)ですが、これとの区別が不明確になっています」

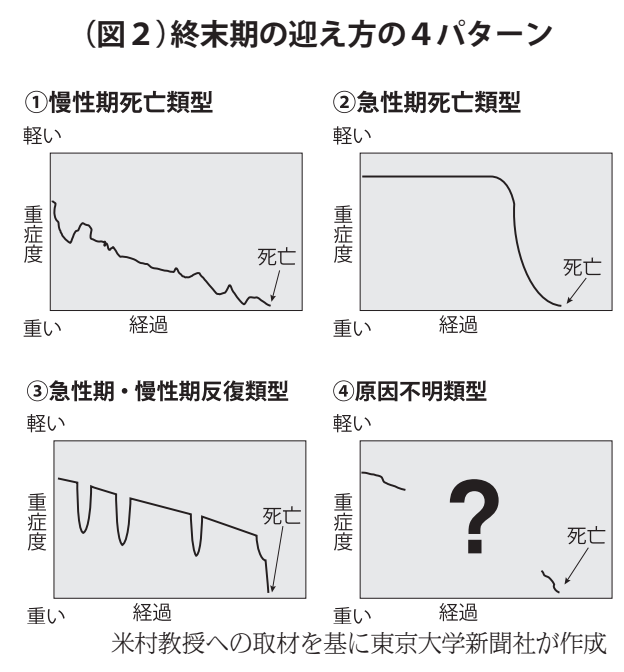

終末期という語の定義も難しい。米村教授によれば終末期の迎え方は4パターンあるという(図2)。従来の議論はがん末期などの①を念頭に置いており、このパターンでは比較的終末期の判断はしやすい。しかし③であれば、症状が悪化した段階では治せる可能性も患者が死亡する可能性もあり、判断が極めて難しいと米村教授は語る。

現行制度では、一度人工呼吸器を付けてから取り外すのは作為の殺人罪に当たる可能性がある一方、初めから人工呼吸器を付けなければ罪に問われない傾向にある。刑事責任を恐れる医師たちは、症状が悪化した際治る可能性が残っていても治療を開始しないケースが多いという。米村教授は「治る可能性が少しでもあればそれを追求するのが医療のあるべき姿。回復の見込みがないと分かった時点で、本人・家族の意向に沿い治療を中止できるようにすべき」と、柔軟な制度の必要を訴える。

生死に関わる尊厳死を巡る問題は世間的に関心が高いはずだが、現状の議論に参加しているのは一部の人に限られている。米村教授は、その少数の人が見てきた医療や法律問題だけが議論の前提とされていると指摘。「実際にはモデルケースのように単純な場合だけではないので、決め打ちで考えるのは不適切です。幅広い人が加わり、いろいろな場面を想定して制度を議論する必要があります」

終末期への過程に目を

(首都大学東京)

00年日本赤十字看護大学博士後期課程修了。博士(看護学)。大阪大学准教授などを経て12年より現職。

尊厳死を巡る議論の問題は「病気で苦しくなったら」「自分で判断できなくなったら」など最終局面を過大に捉えている点だと西村ユミ教授(首都大学東京)は語る。患者の痛みを和らげたり心理的負担を減らしたりして患者をサポートする看護学の立場からは、終末期に至る過程を最重視すべきだという。実際、健康な時に延命治療を拒否していた人が重病にかかった場合、病気が進行していく中で「やはり生きていたい」と思うようになるケースがある。「『終末期にこうなったら尊厳死を認めてほしい』という発想は、終末期に至る過程の重要性を見落としていると思います」

なぜ闘病の中で終末期を巡る価値観や気持ちが変わり得るのか。西村教授は、関係者による途切れることのない丁寧な関わりや経済的支援などの社会資源を要因に挙げる。本人の家族だけでなく、思ってもみなかったさまざまな人に力を借りることで、情報や感情を共有できるコミュニティーが広がる。西村教授は「本人の家族以外のいろいろな人に助けられながら生きるのも選択肢」だと述べる。

「依存」というとどこか悪いイメージがあるかもしれない。だが健康な人でも、完全に一から食事を作ったり情報を集めたりできるわけではなく、生きている以上常に誰かに依存していると西村教授は指摘。「依存の度合いが増えるだけと考えれば、終末期だからといって簡単に死を選ぶことはないはずです」

この記事は2019年7月16日号から転載したものです。本紙では他にもオリジナル記事を公開しています。

ニュース:文Ⅰ→法また過去最低 進学選択志望集計 理Ⅰ→工はV字回復

ニュース:自由こそ駒場流 教養学部創立70周年記念シンポ

ニュース:阪大に首位譲る 七大戦 柔道で惜敗

企画:2020年度進学選択第1段階志望集計表

企画:本人の意思に潜む罠 「尊厳死」を再考する

企画:東大スポーツ 2019春を総括

新研究科長に聞く:⑦教育学研究科 秋田喜代美教授

サーギル博士と歩く東大キャンパス:③駒場Ⅰキャンパス1号館

キャンパスガイ:髙橋昂汰さん(文Ⅱ・2年)

※新聞の購読については、こちらのページへどうぞ。