東大教養学部は前身の旧制第一高等学校(旧制一高)が戦後に改組され、誕生した。旧制一高を含む旧制高校でのリベラル・アーツ教育はいかなるものであったか。そして、現在の東大、日本の大学の課題とは何か。大学論に関する著作を多く持つ吉見俊哉教授(東大大学院情報学環)に聞いた。

(取材・桑原秀彰)

行き場失った旧制高校

「本郷にある学部の英語名称は『ファカルティ』(Faculty of Law、Faculty of Engineeringなど)ですが、駒場の教養学部は唯一『カレッジ』(College of Arts and Sciences)となっています。この『カレッジ』と『ファカルティ』の違いを理解することが教養学部と旧制一高の歩みを知るために重要です」と大学論に詳しい吉見教授は語る。

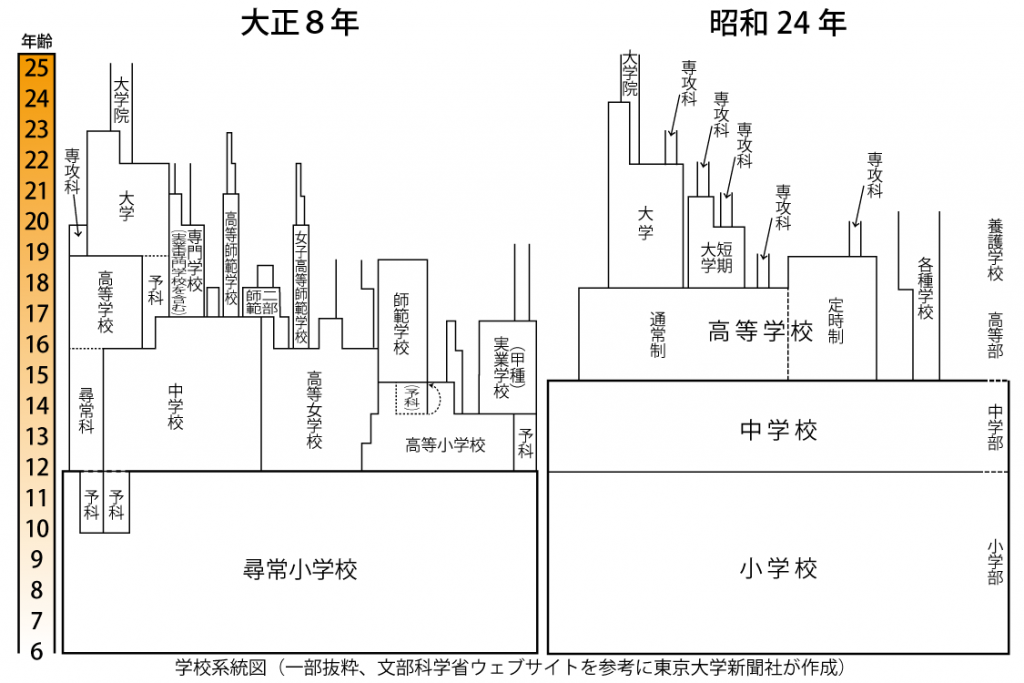

「カレッジ」と「ファカルティ」を理解するためには、まず戦前の高等教育を知る必要がある。戦前に高等教育を担っていたのは旧制大学だけではない。中等教育を受けた後の主な進学先には、専門学校、(高等)師範学校、旧制高校と大学の四つがあった。多数を占める専門学校や師範学校よりは進学者が少ないが、旧制高校は高等教育の一翼を担った。「中等教育を行う新制高校とは全く別物です」。旧制高校は、新制高校に当たる旧制中学卒業者が大学入学前の3年間、外国語を含むリベラル・アーツ教育を徹底して、教育レベルは現在の学部前期課程よりも高いとされた。学問分野を横断する「カレッジ」の理想に最も近いのが旧制高校であった。

しかし終戦後、米国主導で旧制高校を含む戦前の複雑な高等教育制度は改められる。戦前に48校しかなかった大学は新制大学の設置により、220校ほどまでに増加。この多くは専門学校や師範学校などの合併により誕生したものであった。専門学校や師範学校が大学に格上げされる中で、旧制高校も改組の波に飲み込まれる。専門学校などを統合して新制大学に格上げする中で、問題となったのが旧制高校と帝国大学の位置付けだ。「全寮制の旧制高校の実質は『カレッジ』でしたが、米国は『ハイスクール』と見なします」。対して、帝国大学はドイツ型の「研究と教育の一致」という理念を持ち、学生は講義で知識を得るだけでなく、ゼミやラボでの研究にも注力した。その実態は今の大学院に近いといえる。吉見教授は「旧制高校が新制大学に、帝国大学が『帝国大学院』のようなものになる方が、本当は実態に即したものだったといえます」と主張する。

しかし、実際には帝国大学は大学院へと改組することなく、新制大学に移行する。帝国大学が大学に留まったことで、新制大学と新制高校の間に挟まれた旧制高校は行き場を失うことになった。そうした中、地方旧制高校の多くは文部省(当時)の「一県一国立大学」構想に基づき、専門学校や師範学校と共に各地方の新制大学を構成することとなった。旧帝国大学の下にあった旧制一高・三高なども帝国大学に統合されるが、そこには帝国大学に対する米国側の懸念が関連している。それは当時の帝国大学は分野ごとの「ファカルティ」によるタテ割りで、共通の教養教育を行っていなかった点にある。「米国の一般教養課程設立の要請に対し、帝国大学の教官はその役割を旧制高校の教官に求めました。彼らも大学教官となるのにまんざらではない、という点で利害が一致し、教養課程を旧制高校の教官が担うこととなったのです」

大学に「カレッジ」のヨコの理論を

旧制高校の多くは、新制大学において学部下位組織としての教養部や文理学部へと改組されたが、旧制一高のみが教養教育に特化した教養学部となった。これは当時の東大総長南原繁の尽力によるものだが「彼は駒場が教養教育を行うだけで本郷の下請けのようになるのでは良くない、と考え4年間をかけて欧米の『カレッジ』のような高度なリベラル・アーツ教育を専門で行う後期教養課程を設立しました。これは比較的成功したと思います」。吉見教授は駒場教養学部の歩みを本郷に対する「植民地解放闘争」と例える。「私が駒場にいた70年代は蓮實重彦名誉教授や村上陽一郎名誉教授、見田宗介名誉教授など、学問的に優れた先生方があちこちにいました。彼らは本郷優位の構造に対し、分野横断的な研究をすることで学問的に戦っていました」。アカデミックのヒエラルキーから外れることが駒場のアイデンティティーであり「カレッジ」としての駒場と「ファカルティ」としての本郷の違いを追究していたという。

その後、90年代の大学院重点化により、東大をはじめとする大学は大学院を中心に改組されることになるが「ここでも大学はアイデンティティーの骨格を大学院には移しませんでした。結局、大学院重点化は49年の新制大学設置時に行うべきであった、大学の大学院化を果たしたようでしていないのです」。特に、東大では専門教育を後期課程と大学院の両方で行っていることから、後期課程の立ち位置が分かりにくくなっているという。「かつての東大の教養学部教養学科は比較的うまくいった例ですが、それでも不十分で、日本の大学にはいまだに横軸でリベラル・アーツ教育を行う『カレッジ』という概念が存在していないのです」

では「カレッジ」に必要な条件とは何か。吉見教授はまず、寮の存在を挙げる。国際的にも米ハーバード大学などでは学生は寮に暮らし、共同生活を営む。それは大学が授業のみの場にとどまらず、生活の場にまで広がることを意味する。そして、教員も学生とともに知的コミュニティーの「カレッジ」に属する。教員は「ファカルティ」のみに属するのではない。

そして、組織を越えた分野横断性を二つ目に挙げる。「ファカルティ」では教員の専門と組織のタテ割り構成が一致し、極めて安定的な学問構成だが「カレッジ」は既存の学問構成・専門にとらわれず「自立して自由に研究できる教員が集まり、面白い研究を行う場でないといけません」。このような研究は「ファカルティ」型に比べ、継承性に難点が残るが、学問のイノベーションにとっては重要だという。

そして、三つ目は「考える知」としてのリベラル・アーツだ。哲学者カントは大学の学問には何かの目的に役に立つ学問と「役に立つ」とはどういうことかを考える学問の二つがあるとした。前者はある目的に対し適切な手段を提供する実用的な知で、法学や工学、医学などが該当する。後者は、中世から続く「価値とは何か」を考える知としてのリベラル・アーツ。「特定の目的を持たず、考える知としてのリベラル・アーツへのこだわりを持つことが『カレッジ』にとって重要でしょう」

そして、吉見教授はこのようなリベラル・アーツ教育を行う横軸の「カレッジ」を充実させた上で、縦軸の「ファカルティ」と共存させることが東大を含む日本の大学にとって大事だと語る。「日本の大学は戦後に雑多な専門学校などを統合して成立した歴史から『ファカルティ』中心になっており、東大も東京帝国大学時代からのタテ割りが続いています。しかしながら単一のタテの理論のみで大学を構成しては、大学のクリエイティビティーは死ぬと思います。リベラル・アーツを基にした『カレッジ』のヨコの理論を持ち込むことが大切でしょう」