かつて映画館は多くの人にとって映画を鑑賞する唯一無二の手段であった。だが今日では、映像作品を視聴する手段はレンタルビデオやDVD、配信サービスなど多様化している。こうした現在において、映画館、中でも名画座やミニシアターはどのような状況に置かれ、どのような役割を持つのか。映画館やビデオなどのメディアと映画の関係について詳しい近藤和都さん(大東文化大学専任講師)と都内の名画座、ミニシアターの関係者に話を聞いた。

(取材・渡辺明日翔)

「司書」としての映画館

映画館と聞いて多くの人が最初にイメージするのは、スクリーンが複数あり新作を中心に上映するいわゆるシネコンだろう。だがこの他にも、名画座やミニシアターと呼ばれる映画館が存在する。一般的に名画座は過去の名作を中心に上映する映画館として、ミニシアターは国内外を問わず大手の配給会社を経由しない新作映画を単館ロードショーといった形で上映するものとして捉えられている。またこれらの他に、映画をアーカイブ化し教育や研究に貢献する公共的な意味合いがより強いシネマテークといった機関もある。

こうした名画座やミニシアターはどのような歴史を持つのか。近藤さんによれば、ミニシアターに関しては1974年以降の岩波ホール、1981年開場のシネマスクエアとうきゅうなど先駆的な存在が比較的はっきりと認められるものの「名画座的なものに関しては正確な起源をたどることが難しい」という。この理由の一つは小説のような作品と比べたときの映画というメディア特有の性質にある。ほとんどの場合、映画は本のように個人が所有し自由に後から見返すことができないメディアである。そのため映画館での上映期間を逃せば作品を見る機会は極めて限定されており、映画というジャンルでは遅れて参入したファンと昔からのファンの間の視聴機会の差は開きやすい。そこで新しい映画ファンのために、新作ではなく人気投票などで選ばれた過去の名作を上映するという試みは1920年代の日本映画史の初期からすでになされていた。

しかし1980年代にレンタルビデオ店が登場すると、過去の名作の鑑賞の機会を提供するという名画座の独自性は薄くなっていく。ミニシアターに転換する名画座も出現する一方、映画を「封切り」する場としての映画館のイメージは依然残り、未公開作品をビデオ化するにあたりミニシアターで先行上映することで箔を付けようとする企業も現れた。その場合でも、上映作品を決める支配人のセンスが重要となった。今日では知名度の高い映画『ニュー・シネマ・パラダイス』はもともとミニシアター・シネスイッチ銀座での単館上映からその人気に火がついたという。また映画研究者や批評家が寄稿する充実したパンフレットで有名になったシネマスクエアとうきゅうのように、パンフレットや座席などの内装も他館と差をつける要素になった。

現在映画の年間上映本数はかつてないほど多く、レンタルビデオや配信サービスが過去の作品へのアクセスを豊富に提供する。近藤さんは「ここまで選択肢が増えた時代はない」と語る。だがこうしたメディア環境では選ぶことの難しさも同時に増大する他、自分の好みの基準で作品を選ぶ傾向が強くなりやすい。「スクリーンでの映画経験とビデオや配信での映画経験に序列を付けて映画館を特権化したくない」と語る近藤さんだが、レンタルビデオや配信サービスにはない名画座やミニシアター独自の強みがあるという。

たとえるならレンタルビデオ店は図書館、配信サービスは大規模書店のようなものである。そして名画座やミニシアターは司書やブックコンシェルジュに近い。図書館は書店にない古い本も膨大にアーカイブされ、書店はどんどん新しい本が増え品ぞろえも豊富な一方で店頭の入れ替わりも激しい。レンタルビデオと配信サービスに共通するのは自分で自由に見たいものを選ぶという点だが、これは裏を返せば自分の選択基準の外にある作品には気づきにくいということでもある。

逆説的なようだが、ここに名画座やミニシアターの強みがある。名画座やミニシアターはそれぞれが独自の上映プログラムを組んでおり、自分にとってまったく想定外の作品との出会いがありえる。そして過去の作品の紹介を通じて、どのような作品が優れているのかという映画ファンの間で蓄積されてきた「集合的に認知されている基準」を知る機会もこれらの映画館は提供している。また、上映中はスマートフォンを使うことができず、好きなタイミングで再生を停止できるDVDや配信サービスと異なり途中退出もしにくい。そのため1時間半から2時間という時間、観客は自分のものとは異なる基準で選ばれた作品に集中することになる。こうした「不自由さ」は今日では希少であり、貴重な価値を持つといえる。

近藤さん自身も映画館には思い入れがあるという。早稲田大学での学部時代は映像文化全般に興味があったため文学部演劇映像コースを選択。だがこのコースは実際には映画研究を志望する学生が大半であり、周囲のいわゆるシネフィルとの映画の知識量に差があった。そんな中で映画を勉強する大きな助けとなったのがレンタルビデオ店と大学図書館、そして名画座だ。わけてもお気に入りだったのは早稲田松竹や「エッジのきいた古い邦画」を中心に上映していたラピュタ阿佐ヶ谷、半地下の構造が印象的でかつて銀座に存在したシネパトス、パチンコ店の入ったビルの上にある池袋の新文芸坐だったという。

近藤 和都(こんどう・かずと)専任講師(大東文化大学)

18年学際情報学府博士課程単位取得退学。博士(学際情報学)。19年より現職。著書『映画館と観客のメディア論——戦前期日本の「映画を読む/書く」という経験』(青弓社、2020年)が第8回内川芳美記念マス・コミュニケーション学会賞を受賞。

映画館独自の取り組み

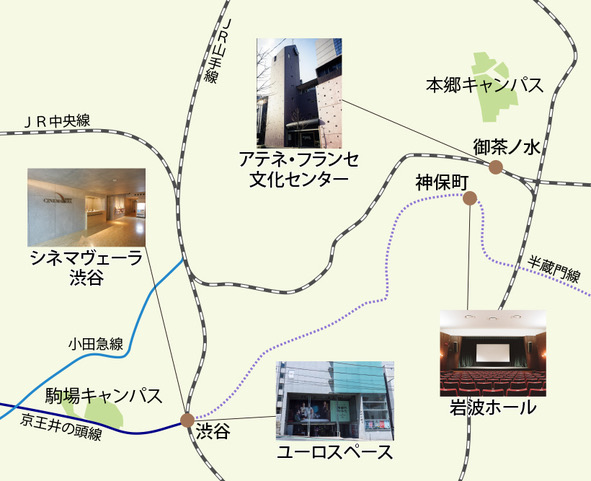

今回本紙では渋谷のシネマ・ヴェーラ、ユーロスペース、御茶ノ水のアテネ・フランセ文化センター、神保町の岩波ホールに対し取材した。映画館には馴染みが薄く名前を初めて知ったという人もいるだろう。そこで各館の取材への回答をもとに、それぞれの映画館としての特色と上映プログラムを紹介したい。

今回取材した各館はそれぞれ駒場・本郷キャンパスに近い

シネマ・ヴェーラ渋谷は「若いシネフィルを育てることが使命と考えている」という。年の半分は洋画を上映。監督や脚本家特集ではソフト化されていないテレビ作品まで探って作家主義を貫いている。作家主義という言葉が示す通り、7月10日からは長年脚本家および監督として活躍し今年逝去した成澤昌茂を特集する。一方で夏には「恐ろしい映画」というテーマのもと、1920年に公開され谷崎潤一郎など日本の作家にも影響を与えた古典『カリガリ博士』やビリー・ワイルダーの『サンセット大通り』など、時期・国・監督ともに多様な作品を上映する予定だ。

ユーロスペースは「日本での有数の古い歴史を持つミニシアターだが『若い』映画館」だという。実際、6月25日から上映予定の『いとみち』は今年公開の新作で新星駒井蓮を起用したまさに若い作品であり、すべて青森で撮影され「津軽メイド珈琲店」という異色の舞台を使用している。このように新作も上映する一方で、26日からは「タルコフスキー、精神・物質・官能」と題し、没後35年が経ったロシアの「映像の詩人」タルコフスキーの特集など古典的名画の紹介もしている。

映画による国際交流と文化事業を担うシネマテークであるアテネ・フランセ文化センターは「『古典映画の再評価と現代映画の発見』をテーマに、ソフト化されていない作品も積極的にプログラミングしている」ことが特色だ。実際、6月25日から予定されている特集「再考―スイス映画の作家たち ダニエル・シュミット、アラン・タネール、フレディ・ムーラー」では、ソフト化されていないかあるいは廃盤の作品を中心に上映される。

岩波ホールは「世界の埋もれた名画を発掘、上映する『エキプ・ド・シネマ』という上映運動の拠点」。7月2日まで北マケドニアを舞台にした『ペトルーニャに祝福を』、7月3日からはイタリアを舞台にした『わたしはダフネ』を上映する予定。今年3月から4月にかけてはチベット映画を特集しており、過去の作品も上映する一方で特に「世界」の新作を紹介する傾向が強いミニシアターだ。

渋谷は駒場キャンパス、御茶ノ水と神保町は本郷キャンパスに近いということもあり、それぞれの映画館には今に至るまで多くの東大生が通ってきた。また、東大出身・所属の映画研究者や評論家との関係も深い。たとえばシネマ・ヴェーラでは、東大総長も務めた蓮實(はすみ)重彦氏の『ジョン・フォード論』の出版にあわせて、来年はジョン・フォード特集を予定している。また岩波ホールは、配給会社サニーフィルムの呼びかけで、石田勇治教授(東大大学院総合文化研究科)とともに2018年に駒場キャンパスで映画『ゲッベルスと私』の上映イベントを開催した。

この取材を通じ浮かび上がったのはやはり新型コロナウイルス感染症流行の重い影響だ。来客の減少や緊急事態宣言を受けた休館による大幅な収益の減少など直接的な損失にとどまらず、元来スタッフの数が限られている中で公的助成金の申請や感染対策などの作業をすることの疲労、休館による上映プログラムの大幅な変更など間接的な影響も多く受けている。

だがどの映画館も感染対策に力を入れ、営業継続に取り組んでいる。観客には入場時の検温や消毒を要請し、座席の間隔を確保、清掃・消毒も徹底している。また岩波ホールでは場内の換気実験を実施し「約12分に1回の割合で、場内の空気が完全に入れ替わっていること」を確認したという。閉じられた空間という印象のある映画館だが、このように換気を通じた感染対策もしっかりと行われている。

コロナ禍の休館の間には新しい取り組みも見られた。映画配給を手がける合同会社東風を中心に企画され、今回紹介した映画館の中ではユーロスペースや岩波ホールで実施された「仮設の映画館」だ。このプロジェクトは映画館を通じてオンラインで上映される作品のチケットを販売し、利益を通常の上映と同様に映画館と配給会社で折半するというもの。休館中でもオンラインでの「上映」をすることで、コロナ禍における映画事業を支えた。こうした取り組みが示すのは、ミニシアターや名画座などの映画館と配給会社が相互に支え合う構造だ。ミニシアターや名画座が存続しなければ、単に映画を鑑賞する場が減るだけでなく、そもそも新しい映画が日本に紹介される機会自体減ってしまう恐れがある。

映画という文化を存続させるために重要な役割を担っている名画座やミニシアター、シネマテークだが、何よりこれらは映画を楽しむ場所だ。上映プログラムだけでなく、建物や周囲の街並みも含めて個性が表れるのが名画座やミニシアターの魅力。ぜひ様々な映画館を訪れ、それぞれの違いを味わってみてほしい。