© Pyramide International

© Pyramide International

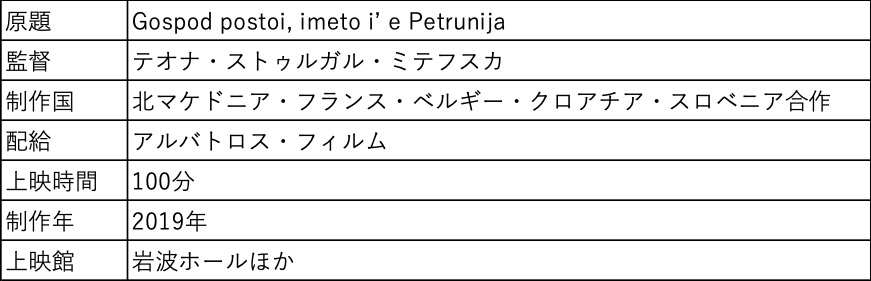

美術がルーブルにのみあるのではないのと同様、映画もまたハリウッドにのみあるのではない――当たり前のことだが、ともすれば私たちはこの反対に考えがちだ。現在岩波ホールを中心に上映されている『ペトルーニャに祝福を』は、こうした視野狭窄(きょうさく)から脱する想像力を与えてくれる。

あなたはマケドニアと聞いて何が思い浮かぶだろうか。アレクサンドロス大王という英雄と、南欧に位置することから穏やかな気候と陽気な人々をイメージする人が大半かもしれない。だが実際のところは、日本社会と全く同じ問題を抱える国でもある。2018年、日本では相撲の土俵上に女性が急病人の看護のために上ったことが咎められる事件があった。本映画はこれと同種の問題をテーマにしている。

32歳で就業経験がなく、作中で美しくないと何度も評される主人公の女性ペトルーニャは、セクハラを受けた揚げ句失敗した就職面接の帰り、ある伝統行事に遭遇する。それは神父が橋の上から投げ込む小さな十字架をキャッチするというもので、ペトルーニャは見事これを取る。しかし、彼女を待ち受けていたのは祝福ではなく、行事に参加していた男性たちの強烈な憎悪と怒り、そして絶望だった。この行事は「女人禁制」だったのだ。当初暴徒と化した男性たち(後半ではゾンビ映画におけるゾンビのように描かれる)からペトルーニャを守ろうとした教会や警察も、やがて厄介者としてペトルーニャを厭(いと)い理不尽な待遇を与えるようになる。特に皮肉なことに、警察は市民を守るどころかあるものを彼女から盗むに至る。

本作の映像で最も特徴的なのは、スクリーンが窓や部屋の仕切り、壁、階段などによって垂直あるいは水平方向に二分割される構図が序盤から後半まで執拗(しつよう)に繰り返されることだ。この構図が示すように、この映画を特徴付けているのは性差、伝統と革新、母と娘の価値観、ナショナリズムと多文化主義、宗教と世俗と、枚挙にいとまがない二項対立である。だが後半、この直線的な境界が初めて曖昧になる、ペトルーニャとある人物の対話の場面は注目だ。作中で登場人物は何度も「おとぎ話」を語る。単純な善悪の構造があるおとぎ話に対して、錯綜(さくそう)し複雑な対立構造を示す本作は決定的に異なるものだ。

言語に興味がある方はマケドニア語に耳を澄ましても楽しいだろう。同じスラヴ語派に属するロシア語と似た響きのне(no)という言葉は映画前半で繰り返され、対話の拒絶を象徴しこの作品の対立構造を強調する。しかし後半になるにつれда(yes)という語が増え、この構造は緩和されていく。また信仰の問題が私的な領域として表現されているинтимностは、英語のintimacyに発音と意味ともに近い。宗教を私的な領域として司法や政治など公的な領域から分離する世俗主義は近代国家の理念だ。しかし作中の「2018年のマケドニアは中世の暗黒時代」というせりふに示されているように、こうした理念とは裏腹に伝統や宗教が司法に密接に絡んでいる現実はこの映画のテーマの一つである。интимностが英語に類似していることはこの言葉が外来語であり、政教分離という変化がマケドニアにとって外在的なものであることを暗示しているのかもしれない。

原題を直訳すると『神は存在する。その名はペトルーニャ』。彼女がどの点で神でありどの点で神ではないのか、ぜひ考えてみてほしい。【明】