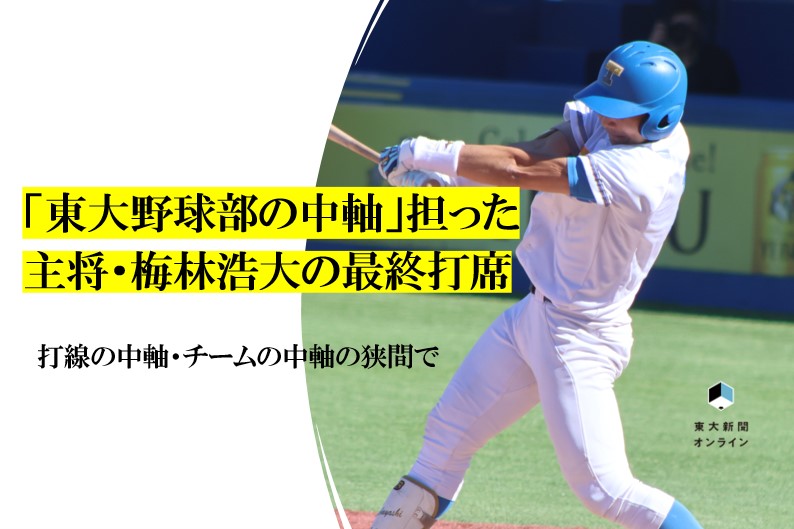

昨年10月22日、東大硬式野球部の最終カードとなる対立教大学戦の2回戦。九回表の東大の攻撃、1死で代打に送られたのは東大硬式野球部主将・梅林浩大(育・4年)だった。打撃の不調を指摘され、今季これまで一度も打席に立ったことのなかった主将が、遂に万雷の拍手の中で打席へ。結果は三振。スタンドからは再び拍手が鳴り響き、その後東大は敗戦してリーグ最下位でシーズンを終えた。あの打席は単なる「思い出打席」だったのだろうか。(取材・川北祐梨子)

梅林の入学は、コロナ禍が始まり厳しい行動制限がなされた2020年春。当時、東大はリーグ戦での長い連敗のトンネルの中にあった。上級生と合流後、試合に対する準備や全体練習に参加した梅林は、1年生と上級生との間に、プレーで組織全体の勝利へと貢献していく意識において大きな差があることを実感。「これではなかなか勝てない」と思い、将来自ら主将になってチームの状況を変えていくことを決意したという。3年次には「東大の4番になる」と書いた紙を毎日読んで、自らを奮い立たせるようにしていた。その言葉は、打線の中核だけではなく、チームの精神的な支柱を担う覚悟をも表していた。

そんな梅林がリーグ戦デビューを果たしたのは、2年次の春季リーグ戦。長身を生かした一塁手としての固い守備を評価され、3年次には春秋通じてスタメンに名を連ねた。「当時は(宮﨑湧(現・日本通運)ら強打者がおり)梅林の打撃力だけに頼るチームではなかった。梅林は実戦経験も豊富で、一塁の慣れた守備があったのでレギュラー入りした。ときどき安打も出ていて、下級生の頃の役割は充分果たせていた」(大久保裕監督)

3年次の秋季リーグ戦が終わると、チームの中軸・主将としての1年が幕を開けた。当時、まだチーム全員が真に「勝利」を目標にしているとは言えなかった。1勝が遠いと言われ続けてきた硬式野球部。「勝ち点獲得、最下位脱出」を目標に据えてはいるが「勝ちたい、頑張れば勝てる」という思いをどこまで本気で持っているかという点にバラツキがあったのだ。試合に出ていない4年生が練習に後ろ向きになり、それを下級生が目の当たりにする場面もあった。「この一年間、選手一人一人に感謝を伝えるなどして、その選手の存在がチームにとって意義を持っていることを伝えてきた。その結果、試合に出ていない選手が率先して相手チームの分析をしたり、スタンドからの応援で大きな声を出したりする姿勢が見られ、『勝ちたい』と全員が本気で思うチームになれたと思う。それでもまだ『頑張れば勝てる』と心の底から思えているとは言えず、『勝てたらいいな』という思いがどうしても見られるのも事実ですが」

迎えた23年の春季リーグ戦は0勝に終わるも、秋季リーグ戦の対法政大学2回戦。法大に先制を許した東大は、一度追い付くも直後に追加点を許し、試合はシーソーゲームの様相を呈した。四、五回に打線をつなげて3点をもぎ取り、2点リードのまま最終回へ。ここから、慣れない展開に浮足立って、失策の連鎖で自滅してきた過去の展開に別れを告げる。「勝ちたい」と全員で思い、練習で想定してきた、リードしている展開。安定した守備を見せ、遂に東大は1勝を掴んだ。

「僕にとっては0勝と1勝って、成果としては同じなんです。目標は勝ち点を取って最下位を脱出することなので」。その目標達成のため、梅林は、主将としての役割だけではなく、もう一つの役割を果たすことも求められていた。共に「甲子園組」と呼ばれてきた別府洸太郎(育・4年)と並んで、打線の中軸になることである。

しかし期待通りの結果は中々得られず苦しんだ。4年次の春季リーグ戦では、開幕戦でスタメンの4番を任されるも、3カード目の対慶応義塾大学戦で6番に降格。続く立大戦でのスタメン落ちを経て、グラウンドから遠ざかるようになった。

梅林の打球は「当たればデカい」(大久保監督)。それは長打を欠いてきた東大にとって重要なことだった。春季リーグ戦の対立大3回戦では、立大に対して安打数で2本上回るも2点ビハインドで敗戦している。立大が二塁打2本、三塁打1本を放ったのに対し、東大は二塁打1本、三塁打なし。長打の本数を欠いたことが大きかった。秋季リーグ戦での最下位脱出に向けて、梅林の復調が1つの重要な鍵を握っていたことは明らかだった。

梅林自身、もがき続けていた。タイミングを上手く掴めないことが続いていたが、大久保助監督(当時)や外部の指導者、社会人野球のチームとの練習などでフォームの改善点を指摘してもらい、練習を重ねた。秋季リーグ戦が近づく頃になると、もはや1軍戦の練習試合ではスタメンで出場することはなくなったが、「1軍半」の練習試合で出場機会を与え続けられた。それでもなお、好打撃でアピールすることができずにいた。

そのまま秋季のリーグ戦に突入し、迎えた最終カードの対立大2回戦、最終回の東大の攻撃。1死で代打に送られたのは梅林。万雷の拍手。「ずっと打席に立っていなかったので、助監督(当時)からあの起用を聞いたときは『負けに行ってるじゃん』と思い違和感がありました。『思い出打席』を作りに行ってるな、と。でも打席に入る前に頭を整理したら、(九回1死から2点を追う)あの苦しい状況から勝つためには、チームがすごく勢いづくことが必要。そして、あそこで僕が打ったらチームがすごく勢いづいて勝つ可能性があると思ったんです。そのための代打なんだな、と。だから、感傷的な気持ちは全くなく、打ちたいと思って打席に入りました」

打席に入った梅林。変化球で追い込まれ、続く球に振ったバットは空を切った。三振。全てを出し切ったような穏やかな表情で、ゆっくりとグラウンドを後にした。

1年間、主将としてチームを支え、選手としてもがきつづけてきた梅林。「野球はやり切った」と語る。あれから東大球場にはほとんど顔を出していない。進む先は日本政策投資銀行。今度は、企業の支援を通じて国の発展を支える。