彼女は天使か、それとも弥勒(みろく)か。

少年のように無垢(むく)な美貌と洗練された振る舞い。自ずと女性に愛される引力を持つ彼女──記憶喪失の主人公が目覚めたのは、ファシズム政権下で同性愛が弾圧された近未来の日本だった。

寺の墓地に行き倒れたところを救った尼僧・静流尼(せいりゅうに)につけられた名は「ミロク」。弥勒菩薩(ぼさつ)とも天使ともつかない彼女はある日、孤立無援で政権批判の街宣をしていた新米政治家・白鳥さやかの演説を指導することに。同じころ、静流尼は彼女の正体を知る。舞台中の事故で共演者とともに生死をさまよった天才演劇家・王寺ミチル。演劇の内容と事故の状況から、彼女は同性愛者弾圧派の矢の的になっていた。

同性愛=禁忌の国で、以前のミチルは何をしていたのか。最後の舞台で何があったのか。失った記憶の核心に迫るにつれ、同性愛者絶滅をもくろむファシズム政権の魔の手が伸びる。捕まれば四国の「収容所」こと同性愛者矯正施設への強制連行が待つ。ミチルたちの取った作戦は、お遍路を装った逃亡劇だった。

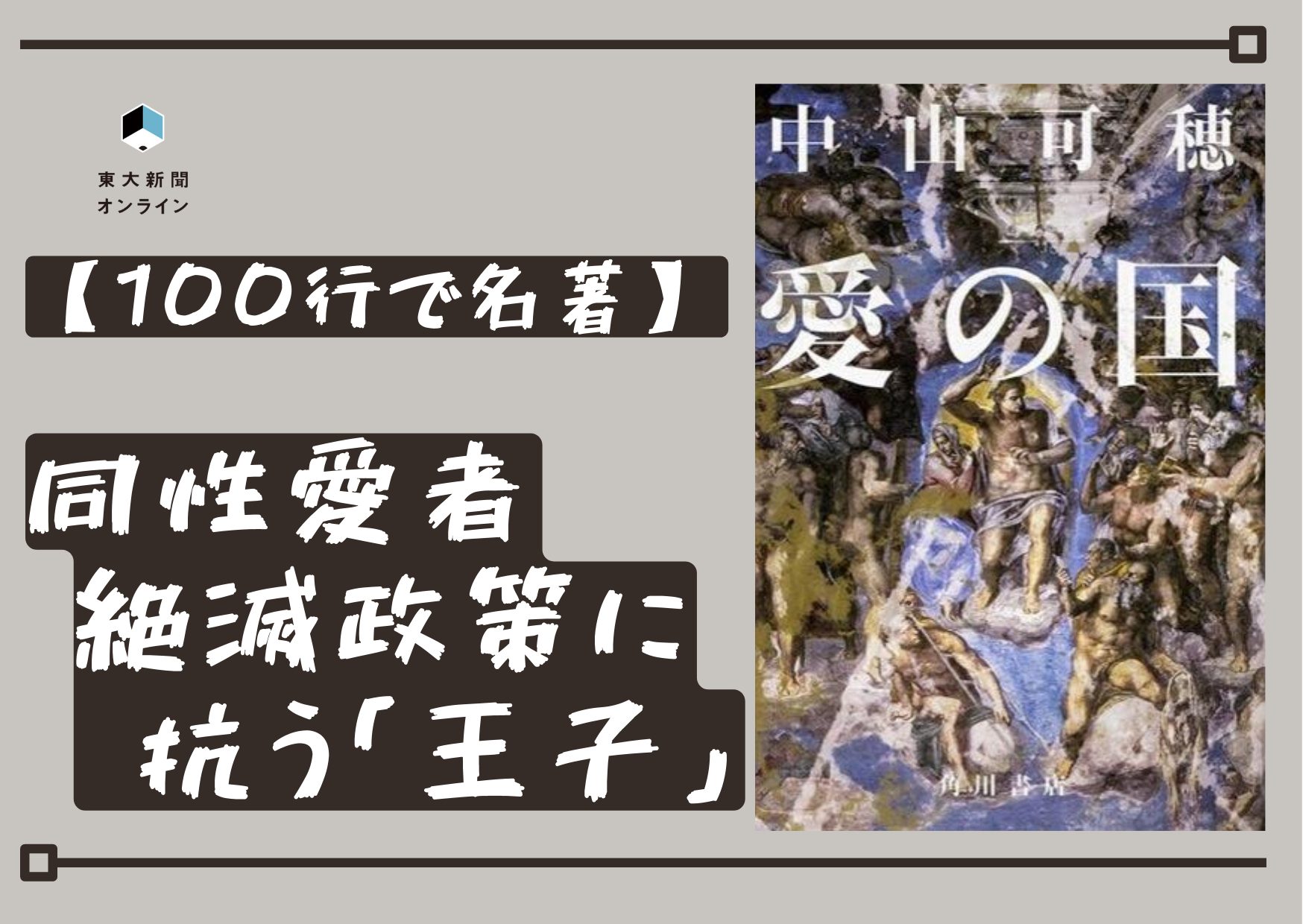

『猫背の王子』(マガジンハウス)『天使の骨』(朝日新聞出版)と続く三部作の完結編だが、前二作を未読でも存分に楽しめる。前二作は記憶を失う前のミチルの活躍譚(たん)。あえて『愛の国』から読むことで彼女の過去を探るサスペンスを味わうのも一興だ。

一見荒唐無稽だが真剣。本書は全体主義に陥った国家と差別のなかで抵抗する少数者を、同性愛という切り口から描く。同性愛差別という主題にはもはや手垢がついたように感じる人もいるかもしれない。しかし本書の初出はなんと9年前だ。単行本のあとがきからにじむ切実な懸念からも、本書の主題は物語の軸として「書かれざるを得なかった」ことがうかがえる。著者は女性同士のみならず、愛の描写の妙で名高い中山可穂。本作以前から女性同士の恋愛を主題とした作品を著している、信頼の置ける書き手だ。

作中の収容所の様子はフィクションだが、被収容者たちが受ける「治療」は過去に実在した療法を模したものだ。その絶望を、作中でファシズムによる支配を敷く政党・愛国党の得体の知れなさが裏支えする。愛国党のモデルであるナチスの支配が終わったのは1945年。WHOの定める国際疾病分類で、同性愛が精神疾患から除外されたのは90年だ。しかし現代の読者はファシズムや差別感情から解放されているのだろうか。本作には愛国党を遠巻きにしてあきれながら無気力な一般市民が登場する。記憶を取り戻す過程で性的指向を自覚していくミチル自身、同性愛者として世界から逸脱する恐怖にとらわれる。抵抗をやめない人の物語だからこそ、踏み出せない者の描写が読者の自省を促す。

前半こそ状況に圧倒されるミチルも、やがて演劇という戦い方を取り戻していく。宝塚に代表される演劇への愛は作家性の一つ。舞台の「王子」と呼ばれたミチルの描写ではその本領を発揮する。具体的な演技の場面以外でも表現されるミチルの魔力は、暗く沈む本作に差す光のように読者の心をつなぎ止める。

テーマ性のはっきりした本書だが、お遍路や登場人物を通して提起される宗教と人との関係性、個性豊かなレジスタンスたちなどさまざまな要素が盛り込まれ、骨太ながら読み物としても飽きさせない。「この要素とあの要素がこんなにかっちり組み合うこと、ある?」読書中にうなってしまった。物語の開幕でさりげなく配置されていた要素らが響き合い、重大なテーマをかたどっていくことに気がつく。目当てにして読み始めたテーマとは異なる箇所でふと泣かされていた。

演劇と主人公、同性愛と主人公は切り離せない。それだけに、本書の結末には愕然(がくぜん)としてしまった。実はいまだにふに落ちていない。しかしここでは多くを語らず、本書の未来の読者に解釈を委ねたい。【広】